Общеизвестно, что Сталину было присвоено звание Генералиссимуса Советского Союза. Что это за звание, за что присваивалось, что значило? На эти им другие вопросы отвечает эта публикация.

В разное время в отдельных государствах термин «генералиссимус» употреблялся в нескольких значениях, относящихся к сфере военной деятельности. Во Франции XVI—XIX веков — почётный военный титул, который предоставлялся лицам царствующих династий и виднейшим государственным деятелям. В Священной Римской империи, Австрийской империи и Англии — должность командующего действующей армией во время войны либо главнокомандующего всеми войсками государства. В России XVIII—XX веков и Испании XIX—XX веков — высшее воинское звание, присваивавшееся пожизненно.

Впервые титул генералиссимуса, отделённый от должности коннетабля, пожалован в 1569 во Франции королём Карлом IX своему брату герцогу Анжуйскому (впоследствии королю Генриху III). В настоящее время обладатели звания, титула и должности генералиссимуса отсутствуют.

Необходимо иметь в виду, что среди историков нет единства относительно как соответствия титула или должности генералиссимуса верховным титулам или должностям, существовавшим в ряде государств и имеющих свои специфические наименования; а также и относительно персонального состава обладателей звания, титула или должности генералиссимуса.

Слово «генералиссимус» походит латинского generalissimus — «самый главный» — высший военный чин в Русском царстве и Российской империи; высшее воинское звание (воинская должность, почётный военный титул) во Франции, Британской империи, Священной Римской империи, Австрийской империи, СССР, Швеции, Испании, Мексике, Китае, Японии, КНДР и других государствах. Исторически данный термин использовали для обозначения главнокомандующего вооружёнными силами и командующего армией государства или нескольких государств, находящихся в военном союзе (чаще только на период войны). Также титул «генералиссимус» может иметь и приставочное к другим словам употребление, например, генералиссимус-фельдмаршал, то есть самый главный среди фельдмаршалов фельдмаршал и в других подобных случаях.

За время существования Франции было 25 генералиссимусов, в Британской империи – 5, в Римской и Австрийской империи – 14, в Швеции – 5, в Испании – 6, в Мексике – 5, в Османской империи – 9, в Японской империи – 3 (только императоры), в Китае – 6. Еще в 25 государствах, в основном мелких или экзотических, было по одному генералиссимусу. Например, в Дании, Пруссии, Баварии, Венеции, Корсике, Колумбии, Перу, Венесуэле, Кубе, Никарагуа, Маньчжоу-Го. В наше время это звание существовало в Доминиканской Республике, Филиппинах и КНДР.

Рисунок погона генералиссимуса Японской империи.

Погон генералиссимуса КНДР.

В Русском царстве, а затем и империи было 7 генералиссимусов. Хотя реальным генералиссимусом был лишь Александр Васильевич Суворов, получивший чин, как признание его блестящих военных побед. Кроме того, он являлся принцем Сардинского королевства, графом и князем Российской империи, графом Священной Римской империи и главнокомандующим российскими, австрийскими и сардинскими войсками. Остальным государственным деятелям звание присваивал Петр І, где в шутку, а где в период реформирования армии и подражая «цивилизованной» Европе.

Генералиссимус Александр Васильевич Суворов.

После капитуляции Германии, 26 июня 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР было введено высшее воинское звание — Генералиссимус Советского Союза. Основанием, как всегда в СССР, послужило коллективное обращение рабочих, инженерно-технических работников и служащих московского завода «Рессора» от 6 февраля 1943 года и записки командующих войсками фронтов, Генерального штаба Красной Армии, Военно-Морского Флота от 24 июня 1945 года. На следующий день, 27 июня, по предложению Политбюро ЦК ВКП(б) и письменному представлению командующих фронтами звание было присвоено И. В. Сталину «в ознаменование исключительных заслуг в Великой Отечественной войне». Также он был награждён орденом Победы и ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Существует такая легенда, что вопрос о присвоении воинского звания генералиссимуса обсуждался несколько раз, однако И. В. Сталин неизменно отклонял данное предложение. Сталин сознательно считал необходимым периодически демонстрировать скромность вождя. Он никогда не носил звезду Героя Советского Союза, полученную им в 1945 году, оставив на своём мундире только звезду Героя Социалистического Труда. И только после заявления Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, когда тот заявил: «Товарищ Сталин, вы маршал и я маршал. Вы меня наказать не сможете!» — дал своё согласие.

После И. В. Сталина звание Генералиссимуса Советского Союза не присваивалось, однако числилось в законах и уставах до 1993 года, хотя в Уставе внутренней службы Вооружённых Сил СССР, утверждённого 30 июля 1975 года отмечалось: «За особо выдающиеся заслуги перед Родиной в деле руководства всеми Вооруженными Силами государства во время войны Президиумом Верховного Совета СССР персонально присваивается высшее воинское звание — Генералиссимус Советского Союза».

В архивах сохранились письма, содержащие предложения о присвоении данного звания генерал-лейтенанту Н. С. Хрущёву и Маршалу Советского Союза Л. И. Брежневу.

После присвоения звания Генералиссимус Сталину, естественно, встал вопрос о знаках различия и форменной одежде для лица, носящего это звание. Этим занялась, как и положено, служба тыла Красной Армии. Разработка велась в таком секрете, что до недавнего времени о ней было известно только из мемуаров бывшего начальника Генерального штаба генерала армии С.М.Штеменко. Только в 1996 году демонстрационный образец парадного мундира Генералиссимуса был выставлен на выставке «Противостояние» в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Поклонной горе. И лишь в 2001 году в журнале «Родина» были опубликованы некоторые эскизы этих разработок.

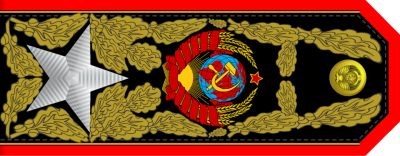

Первоначально в основу знаков различия Генералиссимуса Советского Союза были положены погоны Главных маршалов родов войск. То есть, если погоны Главных маршалов отличались от погон маршалов родов войск венком из лавровых листьев, окружавших звезду, то и погон Генералиссимуса должен был отличаться от погона Маршала Советского Союза венком вокруг звезды, но не лавровым, а дубовым. При этом имелось в виду то, что если основой украшения парадной формы генералов и маршалов родов войск был орнамент в виде лавровых листьев, то мундиры Маршалов Советского Союза были украшены орнаменты из дубовых листьев, схожие с теми, которыми были расшиты общегенеральские мундиры Российской императорской армии.

Рисунки проекта погон Генералиссимуса Советского Союза.

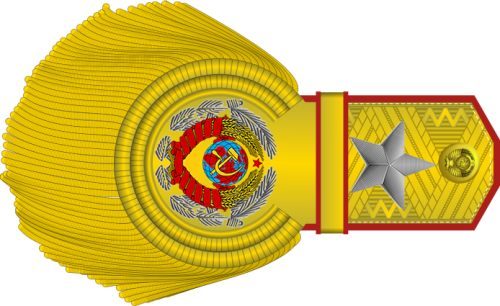

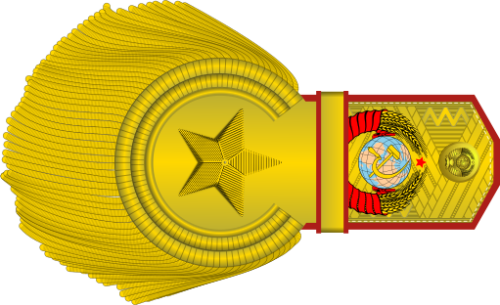

Впоследствии было решено заменить погоны на парадной форме эполетами. В связи с этим звезду и герб СССР поменяли местами. Герб спустили вниз, на венок, а звезду подняли вверх.

Рисунки проекта эполет Генералиссимуса Советского Союза.

Покрой, цветовые решения и украшения предметов форменной одежды Генералиссимуса разрабатывались с учетом традиций старой русской армии. Когда был готов демонстрационный образец парадного мундира-сюртука, начальник Тыла Красной Армии генерал армии А.В. Хрулев в сопровождении одного из генералов своего управления, выступавшего в непривычной роли манекенщика, направился к И.В.Сталину. Вождь сразу понял, что он, со своим небольшим ростом и недостатками фигуры будет выглядеть в этом богато расшитом мундире просто смешно. А этого ни один умный правитель допустить не может. Естественно, вслух он этого не сказал, а прочел присутствующим при этом военным и политическим деятелям наставление о скромности советского руководителя. При этом он добавил, что советские люди узнают товарища Сталина и в маршальской форме.

Действительно, до конца жизни И.В.Сталин продолжал носить погоны Маршала Советского Союза. Но его одежда все-таки не была обычной маршальской формой. До 1943 года И.В.Сталин носил традиционный костюм советского партийного функционера. Именно традиционный, а не форменный. В Коммунистической партии униформа никогда не вводилась, но поскольку почти все советские партийные руководители того времени были бывшими командирами или политработниками Красной армии времен Гражданской войны, а также для того, чтобы подчеркнуть то, что все коммунисты являются всего лишь солдатами партии, они носили привычную для себя полувоенную одежду – китель или гимнастерку. Также и И.В.Сталин одевался в серый закрытый китель и брюки, заправленные в мягкие кавказские сапоги. Зимой он носил обычную солдатскую шинель или бекешу. Головными уборами были летом – фуражка-ворошиловка с красноармейской звездой, зимой – шапка-ушанка.

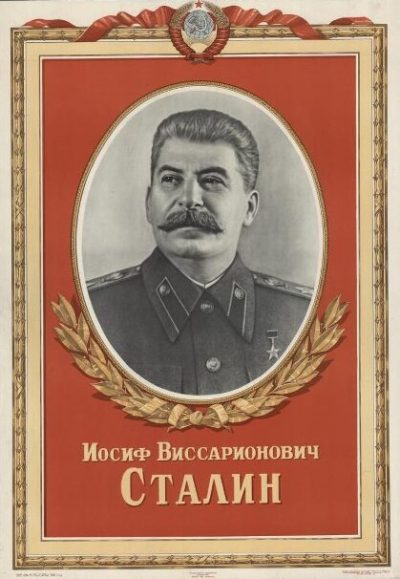

Когда в 1943 году Сталину было присвоено звание Маршала Советского Союза, ему пошили военную форму: китель обычного военного покроя с погонами и брюки навыпуск с лампасами. Правда, они были светло-серыми, вместо установленных защитного и темно-синего цветов. Однако для человека преклонного возраста стоячий воротник кителя представлял определенные неудобства и одевал он его не часто. Поэтому Сталину был пошит новый костюм. Это были закрытые бежевые или светло-серые кители с отложным воротником того же покроя, что носили советские генералы до введения погон. Китель был украшен погонами Маршала Советского Союза и генеральскими шинельными петлицами – красными с золотым кантом и пуговицами. Воротник и обшлага, как обычно, были окантованы красными выпушками. Брюки навыпуск, с красными лампасами были сшиты из той же ткани, что и китель. В нем И.В. Сталин изображался на официальных портретах и плакатах. Эта форма считалась официальным мундиром генералиссимуса. А демонстрационный образец парадного мундира-сюртука занял место в закрытом музее военной одежды.

Маршальская форма, пошитая к Параду Победы, которую Сталин никогда не надевал.

Серый и бежевый специально пошитые генеральские мундиры Сталина с маршальскими погонами.

Плакат «Иосиф Виссарионович СТАЛИН» в генеральской форме.

М.К. Папёнов. Портрет генералиссимуса Сталина, в мундире, который он никогда не носил.

Демонстративный образец мундира генералиссимуса.

Сталин также имел белый парадный маршальский мундир со стоячим воротником и золотыми пуговицами. Однако вождь надевал этот белоснежный китель только по особым случаям государственной важности: например, на Потсдамской конференции трёх держав антигитлеровской коалиции (17 июля – 2 августа 1945 года), параде физкультурников на Красной площади в присутствии стоявшего рядом с ним на Мавзолее командующего союзными войсками в Европе генерала Д. Эйзенхауэра (12 августа 1945 года).

Белый маршальский китель Сталина.

Таким образом, форма и знаки различия Генералиссимуса Советского Союза, представленные на утверждение службой тыла Красной Армии, при жизни И. В. Сталина не были утверждены официально, а после его смерти необходимость в этом отпала.

Ещё при жизни Сталина началась «музеефикация» его биографии и вещей, связанных с ним. После смерти вождя предполагалось превратить в мемориальный музей Ближнюю дачу в Волынском (Кунцеве), где он жил последние десятилетия. Однако сразу после похорон вождя Первый Заместитель Председателя Совета Министров СССР, министр внутренних дел СССР Л. П. Берия распорядился вывезти с дачи все личные вещи Сталина и обстановку, разместив здесь детский санаторий. После ареста Берии в июне 1953 года, ЦК КПСС принял постановление о превращении дачи в мемориальный музей по образцу Музея В. И. Ленина в Горках. В создании экспозиции нового музея активное участие приняли сотрудники Центрального музея В. И. Ленина. С конца 1953 года здесь проводились экскурсии для групп слушателей партийных школ. Для широкой публики музей так и не был открыт (предлагалось его открыть для всех 5 марта 1956 года). После доклада Н. С. Хрущева на ХХ съезде партии 25 февраля 1956 года. началась масштабная кампания по удалению образа и имени Сталина из советского публичного пространства. В 1961 году экспозицию музея демонтировали, все вещи Сталина перевезли на склады хозяйственного отдела Управления делами ЦК КПСС. В 1962 году личные вещи Сталина, в том числе маршальские мундиры, были переданы в Центральный музей В. И. Ленина.

С 1993 года, после расформирования по распоряжению Президента РФ Б. Н. Ельцина Центрального музея В. И. Ленина, маршальские мундиры Сталина, как и вся коллекция музея, хранятся в собрании фондов музея В. И. Ленина — неотъемлемой части Государственного исторического музея. Периодически сталинские реликвии экспонируются.

По материалам сайтов: https://ru.wikipedia.org; https://polygonv.narod.ru; https://traditio.wiki; https://blog.mediashm.ru; https://shoes-web.ru.