Бытует мнение, что СССР в 1945 году вероломно напал на «белую и пушистую» Японию, которая жила мечтой о бесконечной дружбе с Советами. Однако, выяснилось, что с конца 1930-х годов, японское правительство не просто во внешней политике определяло своей целью захват советской территории «до Урала», но и имело детально проработанные военные планы вторжения в СССР. О последнем таком плане и будет наш рассказ.

Истоки возникновения и развития вражды

Корни антисоветских настроений в императорской Японии существовали еще до основания самого Советского Союза. Стремясь ограничить царское влияние в Восточной Азии после русско-японской войны (1904–1905), а затем сдержать распространение большевизма во время Гражданской войны в России, японцы разместили около 70 000 солдат в Сибири с 1918 по 1922 год в рамках своей интервенции на стороне Белого движения, оккупировав Владивосток и другие ключевые пункты к востоку от озера Байкал. После вывода международных войск с российской территории и установления советского режима императорская японская армия, помня о потенциале Советов как военной державы и в соответствии с соглашением о России как традиционном враге, разработала планы действий на случай будущей войны. Первоначально оборонительные по своей природе, они предполагали вторжение Красной Армии на территорию Китая, которое затем будет парировано японской контратакой из Кореи, при этом решающим полем битвы предполагалась Южная Маньчжурия.

На проходивших в 1923 году совещаниях военно-политического руководства, возглавляемых императором, вырабатывались основы внешней политики и стратегии Японии на последующий период. На них были намечены два главных направления вооруженной экспансии — северное и южное. В качестве вероятных противников определялись СССР и США. Подготовка войны против СССР возлагалась на сухопутные войска, против США — на военно-морской флот. При этом если война против США рассматривалась в те годы лишь как теоретическая возможность, будущая агрессия против СССР приобретала вполне зримые очертания. Подтверждением этого является составление генеральным штабом армии конкретных планов ведения боевых действий на территории Советского Союза. В 1923 году был разработан новый план войны против СССР, которым предусматривалось «разгромить противника на Дальнем Востоке и оккупировать важные районы к востоку от озера Байкал. Основной удар нанести по Северной Маньчжурии. Наступать на Приморскую область, Сахалин и побережье континента. В зависимости от обстановки оккупировать и Петропавловск-Камчатский».

Японские войска входят в город Шэньян. 1931 год.

После вторжения Японии в Маньчжурию в 1931 году японские и советские войска оказались лицом к лицу вдоль границы протяженностью в тысячи километров. Чтобы защитить марионеточное государство Маньчжоу-Го и быстро перехватить инициативу в борьбе с Красной Армией, Императорская японская армия приняла политику остановки любого советского продвижения вдоль границы и ведения большей части войны в Сибири, что стало «эпохальным изменением» в японской стратегической мысли. Переход от стратегической обороны к стратегическому наступлению не был отменен до 1945 года, когда Япония столкнулась с катастрофой во время войны на Тихом океане. Более того, японские планы постепенно расширялись по масштабу от относительно небольших операций до гигантских многоэтапных кампаний, которые предполагали захват практически всего советского Дальнего Востока вплоть до озера Байкал.

Японо-советские отношения достигли низшей точки к 1937 году, при этом с обеих сторон нарастало ощущение кризиса. Квантунская армия и оккупационные силы Японии в Маньчжурии, были открыто, враждебны Советам и, казалось, рвались в бой. Эта армия, которая со временем расширилась из незначительного гарнизонного командования в полноценную армейскую группу, действовала как «самостоятельное, автономное» образование, почти полностью независимое от центрального правительства. По мере роста мощи Квантунской армии советско-японские пограничные конфликты обострялись, кульминацией чего стал инцидент у острова Канчазу, в котором советская речная канонерская лодка была потоплена японскими береговыми батареями, в результате чего погибло 37 человек. Эти эпизоды, а также взаимные политические и военные подрывные действия обеих сторон привели как советских, так и японских деятелей к выводу о том, что будущее противостояние вероятно и даже неизбежно.

Штаб Квантунской армии в Синьцзине.

Однако после начала Второй японо-китайской войны в июле 1937 года возможности японцев в Маньчжурии резко сократились, что значительно снизило их потенциальную угрозу Сибири. Советы стремились воспользоваться этим, подписав в том же году советско-китайский пакт о ненападении и начав поставлять Китаю оружие и снаряжение. К началу 1938 года японская армия, численностью около 1 200 тысяч человек имела 2 000 самолетов, 1 800 танков и 4 500 орудий тяжелой артиллерии. Из этих ресурсов в Китае было сосредоточено около 1 000 тысяч солдат и большую часть вооружения. Несмотря на затруднительное положение, японцы продолжали разрабатывать военные планы против Советского Союза, и их оперативный план 1937 года, хотя и был сырым и несовершенным с точки зрения логистики, послужил основой для всех последующих событий вплоть до 1945 года. Этот план предусматривал внезапное первоначальное наступление на советское Приморье, расположенное у Тихого океана, в сочетании с удержанием позиций на севере и западе. В случае успеха первой фазы остальные фронты также переходили в наступление после получения подкреплений.

Квантунская армия движется к Харбину.

Пока японцы увязли в Китае, Красная Армия переживала свою собственную катастрофу. В 1936 году советский генеральный секретарь Иосиф Сталин начал Великую чистку, убив или заключив в тюрьмы сотни тысяч своих людей, включая офицеров армии, часто по сфабрикованным или фиктивным обвинениям. В результате боевая мощь Красной Армии была серьезно ослаблена, что, подтверждалось плохими результатами в битве при озере Хасан в 1938 году и в Зимней войне против Финляндии в 1940 году.

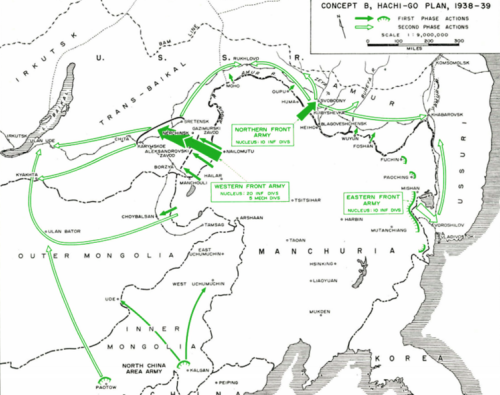

Независимо от ежегодного планирования, Оперативное бюро Генерального штаба японской армии и Квантунская армия сотрудничали в 1938 и 1939 годах по двум взаимосвязанным планам — «Концепции А» и «Б», под общим названием «Оперативный план № 8», или план «Хачи-Го». Оба варианта рассматривали возможность полномасштабной войны с Советским Союзом. Эти варианта были намного масштабнее всего, что ранее задумывали японцы: против ожидаемых 60 советских дивизий Япония должна была выделить до 50 своих, которые должны были быть переброшены по частям из Китая и с островов Внутреннего царства. Концепция «А» в точности копировала военный план 1937 года, планируя атаку через восточные и северные границы Маньчжурии с сохранением оборонительной позиции на западе. Более амбициозная Концепция «Б» рассматривала возможность нанесения удара в обширную степь между Большим Хинганом и озером Байкал в надежде быстро перерезать Транссибирскую магистраль. Такой шаг, по мнению японцев, немедленно изолировал бы весь регион от европейской части России и обрекал бы оставшихся защитников на поражение по частям. Масштаб операций был огромен: обе стороны должны были сражаться на фронте длиной почти 5000 километров, при этом конечные цели Японии находились на расстоянии до 1200 км вглубь советской территории. С точки зрения расстояний Концепция «Б» затмила бы даже операцию «Барбаросса».

План-схема концепции «А».

Однако, какими бы впечатляющими эти планы ни казались в теории, японцам пришлось признать несколько суровых реалий, препятствовавших их реализации в ближайшем будущем. В частности, что касается «Концепции Б», железнодорожная сеть в Маньчжурии не была достаточно расширена для поддержки такого далеко идущего наступления, а имевшиеся в стране запасы были серьезно ниже требуемого уровня. Более того, продолжающаяся война в Китае не позволила сосредоточить запланированные 50 дивизий, не ослабив фатально японские усилия там. Кроме того, Генеральный штаб императора пришел к выводу, что для поддержания наступления к озеру Байкал потребуется парк из примерно 200 тысяч автотранспортных средств, что более чем вдвое превышало количество, когда-либо имевшееся у всей японской армии. Народная поддержка «Концепции Б» окончательно рассеялась в армейских кругах после битвы на Халхин-Голе в 1939 году, которая показала огромные трудности в обеспечении даже небольших сил так далеко от ближайших железнодорожных станций. С этого момента планируемые японские наступления против Советов ограничивались на северном и восточном фронтах.

После заключения Германией и СССР пакта-Молотова-Риббентропа, Япония почувствовала себя вправе в апреле 1941 года заключить собственный Пакт о нейтралитете с Советским Союзом, поскольку напряженность в отношениях с Западом, особенно с Соединенными Штатами, начала расти. На фоне событий 1940-1941 годов угроза войны стала расти на юге и успокаивалась на севере. Мнение о планах вооруженных сил Японии разделилось: Императорский флот ратовал за войну на юге, Императорская армия – за войну на севере.

С большим смятением японское правительство встретило известие об операции «Барбаросса» — вторжении Гитлера в Советский Союз в июне 1941 года. Одни члены правительства ратовали о выходе с Тройственного пакта, другие заявляли о немедленном расторжении Пакта о нейтралитете с Советами, и начать наступление совместно с Германией. В результате споров был достигнут компромисс: армии разрешалось готовиться к вторжению в Сибирь, если позволят обстоятельства, но только при условии, что эта подготовка не помешает одновременному планированию войны на юге. Хотя это соглашение было в принципе принято, всё ещё существовали разногласия относительно того, как именно армия будет решать «северный вопрос», а также о сроках такого «решения».

Армейцы выступали за наступление, даже если Советы не потерпели катастрофического краха в войне с Германией. Их оппоненты, считая и командование Квантуской армии, считали вторжение нецелесообразным, пока Германия не добьется существенных успехов. Генеральный штаб армии предложил свой график для планирования, основанный на немецком блицкриге (захват Москвы за три недели), призванный «сэкономить» как можно больше времени:

— 28 июня: Принять решение о мобилизации.

— 5 июля: Отдать приказ о мобилизации.

— 20 июля: Начало концентрации войск.

— 10 августа: Принятие решения о начале военных действий.

— 24 августа: Полная готовность

— 29 августа: сосредоточить две дивизии из Северного Китая в Маньчжурии, доведя общее количество до 16.

— 5 сентября: сосредоточить ещё четыре дивизии из метрополии, доведя общее количество до 22; завершить боевую подготовку.

— 10 сентября (не позднее): Начало боевых действий.

— 15 октября: завершение первой фазы войны.

Затягивание войны в зимний период, японское командование отвергало напрочь, поскольку зимой армия и без военных действий в полевых условиях не смогла бы выжить.

В целом предусматривалось наличие 22 дивизий общей численностью 850 тысяч человек при поддержке 800 тысяч тонн грузов для подготовки к войне с СССР. В идеале, Советы, в своем стремлении бросить все имеющиеся силы против Гитлера, также сократили бы численность своих пехотных войск на Дальнем Востоке вдвое, а бронетанковых и военно-воздушных сил — на две трети, что дало бы Квантунской армии двукратное превосходство. Однако Военное министерство в целом не было согласно с армейскими ястребами. Поддерживая идею усиления севера, оно предпочитало гораздо более скромный лимит — всего 16 дивизий между Квантунской и Корейской армиями, с которыми Квантунская армия считала «невозможным» вступить в бой с Советами, подходящим только для зачисток после победы Германии на Восточном фронте.

План «Кантокуэн»

Сторонники жёсткой линии в Императорской японской армии (IJA) во время личного визита 5 июля 1941 года сумели убедить военного министра Хидэки Тодзё поддержать мнение Генерального штаба армии о «правильности» и «жизнеспособности» укрепления Маньчжурии. Генерал Танака и его сторонники настаивали на увеличении числа дивизий, даже превышающем июньский план армии 1941 года, – до 25, – под предлогом установления боеготовности всего лишь 16 дивизий, как того требовало Военное министерство. План Танаки состоял из двух этапов: фазы наращивания сил и готовности (установка №100), за которой следовало наступление (установки №101 и №102), в течение которого Квантунская армия должна была ожидать приказа к атаке. Весь этот процесс получил аббревиатуру «Кантокуэн», образованную от слов «Кан тогун Току шу Эн шу», что означает «Специальные манёвры Квантунской армии». Заручившись поддержкой Тодзио в отношении «Кантокуэн», сторонники жёсткой линии завершили обход военного министерства 7 июля, когда генерал Хадзимэ Сугияма посетил Императорский дворец, и получил согласия Хирохито при условии, что Квантунская армия не будет атаковать по собственной инициативе после получения подкреплений.

С оперативной точки зрения, операция «Кантокуэн» была, по сути, идентична военному плану 1940 года, но с сокращенной структурой сил (20–30 вместо 43 дивизий), которая, по-видимому, была сделана на основе неспособности Советского Союза укрепить Дальний Восток в свете конфликта с Германией. Как и предыдущие концепции, «Кантокуэн» должен был начаться с массированного первоначального удара по Уссурийскому фронту против Приморья, за которым последовало бы еще одно наступление на север против Благовещенска и Куйбышевки. Под эгидой Первой окружной армии японские Третья и Двадцатая армии, поддерживаемые 19-й дивизией Корейской армии, должны были проникнуть через границу к югу от озера Ханка, чтобы преодолеть основные советские оборонительные линии и угрожать Владивостоку. Одновременно Пятая армия должна была нанести удар чуть южнее Имана, чтобы завершить изоляцию Приморья, перерезать Транссибирскую магистраль и заблокировать любые подкрепления, прибывающие с севера. В Северной Маньчжурии Четвертая армия сначала удерживала бы линию реки Амур, прежде чем перейти в наступление на Благовещенск. Тем временем две усиленные дивизии японских войск, не входящие в состав сил «Кантокуэна», должны были начать операции против Северного Сахалина как с суши, так и с моря, с целью уничтожить там защитников путем захвата в клещи. Другие цели второго этапа включали захват Хабаровска, Комсомольска, Сковородино, Советской Гавани и Николаевска. Кроме того, планировались десантные операции против Петропавловска-Камчатского и других частей полуострова Камчатка.

Карта наступления японских войск против Советского Союза.

Распределение сил так и не было окончательно согласовано и несколько раз пересматривалось на этапе планирования. Два варианта, составленные 8 июля 1941 года, были в значительной степени согласованы относительно численности войск, развёртываемых на Восточном (Уссурийском) фронте (от 13 до 14 дивизий), но численность, выделенная Четвёртой армии, варьировалась от 1 до 5 дивизий, поскольку не было единого мнения о том, следует ли начинать наступление на Благовещенск одновременно с наступлением на Приморье. Квантунская армия была обеспокоена перспективой одновременного наступления на Амурском и Уссурийском фронтах и 9 июля предложила провести прямое наступление на Хабаровск в качестве альтернативы Благовещенску. Генеральный штаб армии отклонил эту идею, поскольку разработанных планов такой операции тогда не существовало. Вместо этого 11 июля генерал Танака предложил увеличить общую численность войск в Маньчжурии до 30 дивизий, но из этого ничего не вышло. 29 июля Квантунская армия решила отказаться от идеи одновременных ударов на севере и востоке в пользу полномасштабного наступления на Уссурийском фронте с оборонительными операциями в других районах. Только после завершения первого этапа предполагалось перебросить дополнительные силы на Амур. Встречи премьер-министра Хидэки Тодзё и генерала Танаки 31 июля подтвердили «последовательный» подход. Общая численность войск ограничивалась всего 24 дивизиями, но не менее 17 из них направлялись на Восточный фронт, а весь резерв Квантунской армии (ещё 5 дивизий) должен был быть сосредоточен в Мутанцзяне, в непосредственной близости от восточной границы.

Для обеспечения успеха первого этапа вторжения предполагалось сосредоточить огромные силы. К 16 сентября было решено, что «для оперативной подготовки, которая продлится три месяца и в которой будут задействованы 23 или 24 дивизии в наступлении (включая Корейскую армию)», материально-техническая база составит 1 200 тысяч человек, 35 тысяч автомобилей, 500 танков, 400 тысяч лошадей и 300 тысяч рабочих. Однако это означало бы, что Западный фронт, противостоящий Монгольской Народной Республике и Забайкалью, могла бы оборонять всего одна дивизия, 23-я, а также ещё несколько дивизий, эквивалентных по численности в разном составе. Чтобы минимизировать опасность советского контрнаступления на западе, пока основная часть японской армии будет задействована на востоке, японская армия надеялась, что затягивание боевых действий и обширные пространства пустыни Гоби и равнины Хайлар послужат «стратегическими буферами», которые не позволят Красной Армии бросить серьёзный вызов сердцу Маньчжурии до того, как основные силы перегруппируются для поворота на запад. Конечной целью японских войск была линия, проходящая через Сковородино и западные склоны Большого Хингана, вдоль которой они могли бы разгромить оставшиеся советские войска и перейти к обороне.

Авиация играла решающую роль в этом плане. Перед началом войны на Тихом океане японцы планировали отправить около 1200–1800 самолётов в составе трёх авиадивизий для усиления уже имеющихся 600–900 самолётов, уже находившихся в Маньчжурии. Эти самолёты, действуя совместно с примерно 350 самолётами ВМС, должны были нанести «внезапный», «сокрушительный» удар по советским ВВС на Дальнем Востоке с самого начала боевых действий. В случае успеха японские ВВС сосредоточили бы свои усилия на поддержке наземных войск на тактическом уровне, перерезав советские линии связи и снабжения (особенно в Приамурье и Забайкалье) и заблокировав доставку подкреплений из Европы.

До вступления в силу плана «Кантокуэн» японцы не сидели, сложа руки. Многочисленные разведывательно-диверсионные группы забрасывались на территорию СССР. Проведением пропагандистско-агитационных мероприятий японцы преследовали цель разложения военнослужащих Красной армии, подрыва морально-политического состояния гражданского населения. Над советской территорией разбрасывались фальшивые денежные знаки, листовки, брошюры, где критиковался низкий уровень жизни советских людей из-за жидо-большевистского режима, показывалась слабость СССР и неизбежность его развала, говорилось о «великих победах» Германии на фронтах и призывали местное население для борьбы с «коммунистической угрозой» в составе повстанческих групп. В Харбине срочно была построена мощная радиостанция, передачи которой планировалось транслировать во время начала вторжения японцев на территорию Советского Союза. Разведывательное управление Квантунской армии и японские военные миссии (ЯВМ) на местах в срочном порядке приступили к созданию шпионских школ и обучению в них набранных агентов из числа белоэмигрантов, китайцев, корейцев, японцев и других народностей, населяющих эти местности.

В ходе осуществления подготовки к реализации плана «Кантокуэн» по приказу военного министерства в штабе Квантунской армии был создан отдел по управлению оккупированными советскими территориями. Сначала этот отдел назывался «отделом Хата» по фамилии его начальника генерал-майора Хата Такэсабуро. Затем он был переименован в 5-й отдел штаба Квантунской армии и просуществовал до 1943 г. В обязанности отдела входила разработка принципов управления захваченными территориями и подготовка кадров для органов оккупационного управления. Они были изложены в секретном документе «Сводные исследовательские записки за 1943 г.» в разделе «Мероприятия по управлению Сибирью». С самого начала войны в оккупированных районах СССР предусматривалось установить военную администрацию, в обязанность которой входило «создание благоприятных условий для действий оперативных войск». Тем самым намечалось «заложить предварительные основы для управления этими районами как частью сферы сопроцветания». Затем, указывалось в документе, «ликвидируется коммунистическая идеология и коммунистические организации, вместо них вводятся идеи нового порядка в Восточной Азии… Объявляются полностью недействительными прежние законы — это делается простым и сильным военным приказом… местные жители не допускаются к участию в политике».

В ходе оккупации намечалось массовое уничтожение советских людей, превращение оставшихся в живых в подневольную рабочую силу. Предписывалось «пользоваться строго реальной силой, не опускаясь до так называемого принципа умеренности». При этом прямо ставилась задача физически «устранить коммунистов и прочих лиц, которые составляли в прошлом руководящий строй», использовать труд населения оккупированных территорий главным образом на тяжелых работах в рудниках. Планы оккупационного режима имели ярко выраженную расистскую окраску. В одном из документов выдвигалось требование провести «мероприятия по воспрепятствованию концентрации в Сибири славян, изгоняемых из европейской части России». Подчеркивалась важность пропаганды среди населения оккупированных районов идей исключительности и превосходства японской нации, ее права на руководство порабощенными народами. Для этого выдвигалось требование «ликвидировать прежние антияпонские взгляды и внедрить в сознание идеи и реальные факты сферы сопроцветания Великой Восточной Азии, в центре которой находится Япония».

Японское командование было прекрасно осведомлено о противостоящих силах Красной Армии, которые по численности личного состава равнялись японскому контингенту вторжения. Кроме того, советские и монгольские вооруженные силы имели мобилизационный резерв равный японскому контингенту вторжении, т.е в случае войны вдвое превышали японцев. По вооружению и материально-техническому оснащению Красная Армия, как в качественном, так и в количественном плане, существенно превосходила японцев. Необходимо отметить, что годовой выпуск боеприпасов всей японской промышленности мог обеспечить японскую армию лишь на 4 месяца. А дальность снабжения армии на расстояние более 100 км уже являлась проблемной в силу слабых транспортных возможностей. Таким образом, даже уменьшение наполовину воинских частей Красной Армии на Дальнем Востоке не давало гарантии на победу японцам. Вся надежда японского командования возлагалась на политический крах Советов, под которым они понимали захват Германией Москвы.

Японцы все больше сталкивались с нехваткой времени, поскольку, чем дольше откладывалось решение о вторжении, тем меньше времени оставалось до того, как зима остановит операции. Кроме того, США с 1 августа 1941 года ввели полное нефтяное эмбарго против Японии, что оказалось последним гвоздём в гроб «Кантокуэна». Менее чем через неделю, 9 августа 1941 года, Генеральный штаб армии, наконец, согласился с Военным министерством, и планы захвата богатых ресурсами стран Юго-Восточной Азии получили первостепенное значение. Заветная авантюра Императорской японской армии в Сибири не могла конкурировать с мрачными реалиями национального выживания. Таким образом, план «Кантокуэн» положили под сукно.

Несмотря на это, Квантунская армия всё ещё цеплялась за надежду на «золотую возможность» для нападения на Советский Союз и продолжала оперативную подготовку, одновременно рассматривая возможность наступления на север до весенней распутицы 1942 года. Так, 3 декабря 1941 года была издана директива императорской ставки №1048, в которой ставилась задача Квантунской армии: «В соответствии со складывающейся обстановкой осуществить усиление подготовки к операциям против России. Быть в готовности начать боевые действия весной 1942 года». 20 июля 1942 года начальник оперативного управления генштаба Синъити Танака записал в своем дневнике: «В настоящее время необходимо решить вопрос о принципах руководства войной в целом. Видимо, в 1942—1943 годах целесообразно будет избегать решающих сражений, вести затяжную войну. Операцию против Советского Союза в настоящее время проводить нецелесообразно». Не рекомендовал выступать против СССР и посол Японии в Москве Татэкава.

Тем временем, состояние дел на фронтах требовало пополнения сухопутных сил, и Квантунская армия «растаяла» наполовину – осталось 620 тысяч человек. Однако «Кантокуэн» оставался в ежегодном плане японского генерального штаба вплоть до конца Второй мировой войны. В течение следующих трёх лет Квантунская армия стала свидетелем «исхода» боевых частей из Маньчжурии и начала окончательный упадок, который в конечном итоге привёл к её разгрому.

Заключение

Несмотря на многолетнее планирование японцами вторжения в СССР, план «Кантокуэн» в 1941 году выглядел авантюристическим, поскольку рассчитывал на «авось» — выведение частей Красной Армии с Дальнего Востока и политический крах СССР с захватом Германии Москвы. В тоже время, наличие миллионной армии на в Маньчжурии вынудило Советы, которые давно ожидали нападения с этого направления, сохранять значительные военные ресурсы в Сибири на протяжении всей Второй мировой войны. Несмотря на все это, по завершению войны, никто из агрессивных «японских ястребов» не был привлечен к ответственности. Хотя в материалах Токийского трибунала было отмечено, что правящая клика империалистической Японии в течение ряда лет подготавливала агрессивную войну против СССР в сговоре с нацисткой Германией. Однако, ни одного японского правителя либо военного за данные деяния не наказали. А те осужденные 12 человек ответили за разработку бактериологического оружия и эксперименты над людьми при этом. Правда, на случай войны с Советским Союзом бактериологическое оружие планировалось применить в районе городов Ворошилова, Хабаровска, Благовещенска и Читы.

По материалам сайтов: https://ja.wikipedia.org; https://ru.wikipedia.org; https://www.booksite.ru; https://smotrim.ru; https://interaffairs.ru; https://www.gw2ru.com; https://www.pacificatrocities.org; https://ru.gw2ru.com.

Литература: Кошкин А. «Кантокуэн» — «Барбаросса» по-японски. Почему Япония не напала на СССР. – Вече, 2011; Кошкин А. «Крах стратегии «спелой хурмы»: Военная политика Японии в отношении СССР, 1931 – 1945 гг.», -М.: Мысль, 1989; Терещенко А. С. «Снег», укротивший «Тайфун», — Аргументы недели, 2015.