В 1930-1945 годах большевики провели ряд волн депортаций и интернирования поляков, проживавших в Белоруссии, Литве, Украине и Польше. Справедливости ради, отметим, что депортации вместе с поляками, подвергались и другие национальности, жившие на этих территориях, хотя поляки составляли 82% от общего числа депортированных. О том, когда и как это происходило и будет наш рассказ.

Первая волна депортации

В мае 1929 года Организационное бюро Центрального Комитета ВКП(б) утвердило постановление, направленное на укрепление западной границы. Это решение было связано с социально-политической нестабильностью в приграничных областях Украинской и Белорусской ССР, где фиксировались многочисленные выступления сельского населения. Первые постановления о переселении были приняты в ноябре 1929 года республиканскими Совнаркомами УССР и БССР. В переселенческие контингенты «в добровольном порядке» включали население 22 км погранполосы независимо от социального статуса. В основном под депортацию попали поляки и немцы. Переселенцев направляли в таежную зону Сибири. Официальными причинами были: бандитизм, шпионаж, контрреволюционная деятельность, профессиональная контрабанда, высылали также польские кулацкие хозяйства, а также шляхетские семьи. Общее количество депортированных за этот период составило 18 473 человек, в т.ч. около 15 тысяч поляков. Впоследствии к ним разрешили присоединиться и членам их семей.

Вторая волна депортации

28 апреля 1936 года СНК СССР было принято постановление, которым возложили на НКВД СССР переселение и организацию поселений в Карагандинской области Казахской АССР для польских и немецких хозяйств, переселяемых из УССР в количестве 15 000 хозяйств — 45 000 человек по типу существующих сельскохозяйственных трудпосёлков НКВД. Переселяемый контингент не ограничивался в гражданских правах и имел право передвижения в пределах административного района расселения, но не имел права выезда из мест поселений.

Согласно этому постановлению были переселены 35 820 поляков, 99,8 % из которых попали в северные районы Казахстана. Для расселения прибывших было создано 13 посёлков близ ферм, которые заселили поляки из Житомирской, Винницкой и Кировоградской областей. Остальные депортированные были мелкими группами расселены по районам РСФСР. 75,7 % депортированных были поляками, 23,4 % — немцами, 0,8 % — украинцами, 0,1 % составляли представители других национальностей.

Хозяйства спецпереселенцев были преобразованы в 28 колхозов. Этим колхозам в порядке долгосрочной ссуды на 8 лет (до 1945 года) были переданы жилые дома, школы, детские учреждения, больницы. Из-за экономической слабости эти хозяйства не могли вносить платежи и развиваться. По этой причине правительство Казахстана обращалось к руководству страны с просьбой, во-первых, продлить срок полного погашения ссуд на 10 лет; во-вторых, поскольку переселенцы не получили компенсации за своё жильё, снизить наполовину стоимость домов за государственный счёт.

Посадка депортированных поляков в эшелоны.

Властями отмечался целый ряд недостатков в обустройстве депортированных:… Медицинская помощь недостаточна и качественно неудовлетворительна. Сеть медучреждений медработниками не укомплектована… Сеть школ и политпросветучреждений полностью не обеспечена ассигнованиями на их содержание и, кроме того, не обеспечена нужными кадрами. Не лучше обстояли дела в старых поселках Осакаровского, Тельманского районов Карагандинской области, где из-за отсутствия ассигнований власти встали перед необходимостью закрытия интернатов, изб-читален, роспуска учащихся и учителей… Польские и немецкие школы не снабжались учебниками на родном языке…

Третья волна депортации

В 1939 году районы, занятые Красной Армией, стали западными областями Белорусской (Вилейская, Барановичская, Белостокская, Брестская, Пинская), Украинской (Волынская, Дрогобычская, Ровенская, Станиславская, Львовская, Тарнопольская) и Литовской ССР. В следующем году начались депортации поляков.

Многочисленная националистически настроенная польская диаспора, расселённая вблизи границ страны, вызывала опасения советского руководства. Были депортированы в Сибирь «осадники», которыми заселялись восточные районы Польши для закрепления польского присутствия. Другой категорией депортированных были беженцы, которые спасались от немецкой оккупации в Советском Союзе. Вина «осадников», — было сказано в постановлении Совнаркома, — заключалась лишь в том, что они являлись колонистами, получили землю для обработки от польского правительства и были преданны властями своей страны. Попросту говоря, их обвинили в том, что они жили там, где большевики не желали их видеть. А служащих лесной охраны обвинили, ни много, ни мало, в подготовке кадров шпионов, диверсантов и террористов на случай войны с СССР. В числе депортированных оказались также представители «социально чуждых» классов из числа белорусов, украинцев, евреев. Депортировали людей целыми семьями, тем самым подрывая возможность сопротивления социальным изменениям на вновь присоединённых территориях. В отношении имущества депортированных большевики решили:

— всю землю «осадников», за вычетом той части земли, которая уже распределена между крестьянами, передать в земельные фонды областных комитетов для наделения ими совхозов и колхозов;

— лошадей, продуктивный скот и сельскохозяйственный инвентарь передать вновь организуемым колхозам и совхозам. В каждой области организовать 2-3 совхоза, которым передать весь скот и сельскохозяйственный инвентарь осадников и по мере организации колхозов выделять им скот и сельскохозяйственный инвентарь, оставляя в колхозах в первую очередь племенной и высокопродуктивный скот;

— освобожденные от хозяев жилые дома предлагалось использовать для размещения школ, медпунктов, сельских советов, правлений колхозов, дирекций МТС, в качестве квартир для учителей и врачей.

Таким образом, экспроприация осуществлялась согласно традиционному лозунгу большевиков «отнять чужое и поделить». После выселения «осадников» и лесников осталось большое количество их скота, птицы и другого имущества. Так, в БССР это выражалось следующими цифрами: 8 тысяч коней, 20 тысяч коров, 18 тысяч голов мелкого скота, 4,5 тысячи единиц сельхозинвентаря, 20 тысяч жилых и хозяйственных построек, 103 тысячи гектаров земли. Скот, лошадей, зерно и сено свозили в заранее определенные населенные пункты для последующей раздачи колхозам, совхозам, бедноте и торговым организациям. Но много имущества и особенно ценных вещей разворовали сотрудники НКВД и райисполкомов. Не «обидел» себя и деревенский актив, привлеченный к операции по выселению. Эти мерзавцы разобрали все, что могло пригодиться в личном хозяйстве.

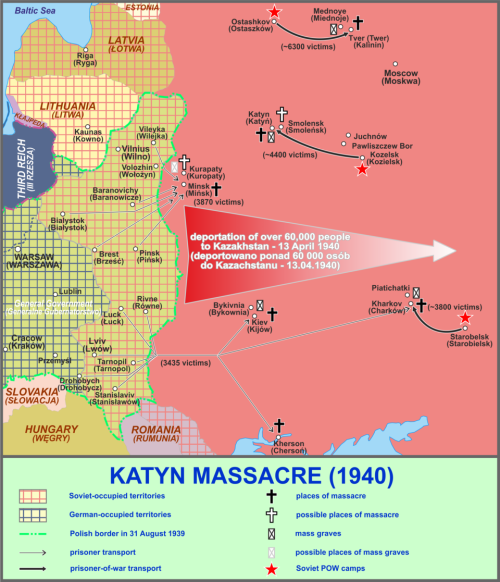

Депортация проводилась в 4 этапа: 10-12 февраля 1940 года – около 140 тысяч; 9 и 13-15 апреля 1940 года – около 60 тысяч; 29 июня — 2 июля 1940 года – около 90,5 тысяч; 22 мая — 20 июня 1941 года – 85-88 тысяч.

Выселение осуществлялась войсками и сотрудниками НКВД при содействии местных властей и советских активистов. На сборы каждой семье отводилось максимум два часа, реально очень часто им давали не более 30 минут. От сотрудников НКВД требовалось «не допускать ни в коем случае образования толпы» около домов выселяемых, «действовать во всех случаях твердо и решительно, без лишней суеты, шума и паники». Операция должна была начаться на рассвете, чтобы избежать «ненужной шумихи и паники». Станции оцепляли конвойные войска НКВД, которые сопровождали эшелоны из 55 небольших вагонов по 25-30 человек в каждом. Депортируемым разрешалось взять не более 500 кг (по другим данным до тонны) имущества на семью, остальное сдавалось местным властям.

На местах поселения депортированным должна была выдаваться компенсация. В Красноярском крае на 1940—1941 год находилось 15 538 «осадников», живших в 48 спецпосёлках, и 1459 беженцев, размещённых в 9 спецпосёлках. Местная власть была обязана предоставить жильё и работу, однако на местах это распоряжение центра не всегда выполнялось. Так, Красноярский крайисполком сообщал о неудовлетворительном размещении и хозяйственном устройстве переселенцев-осадников по предприятиям края, семьи размещались в общих бараках в условиях большой скученности, депортированные плохо обеспечивались даже продуктами питания первой необходимости, получали недостаточною медицинскую помощь, что вело к эпидемическим заболеваниям.

Депортация поляков в 1940 году.

Депортированные поляки в теплушке. Февраль 1940 г.

Постановлением СНК СССР от 10 апреля 1940 года №497-178сс из Западной Украины и Белоруссии в Актюбинскую, Акмолинскую, Кустанайскую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую и Семипалатинскую области было выселено 60 667 (по другим данным 61 092) поляков. Из этого числа 36 729 человек размещались в колхозах, 17 923 — в совхозах, 8000 — в рабочих поселках различных промышленных предприятий. 2036 поляков были размещены в четырёх спецпосёлках Сталинского, Шортандинского и Степняковского районов Акмолинской области и использовались на предприятиях золотодобывающей промышленности. Фактически были отправлены на «золотую» каторгу. По другим данным только в конце июня 1940 года было депортировано около 100 тысяч человек, в большинстве своём — еврейские беженцы из центральной и западной Польши.

30 августа 1941 года был подписан договор Сикорского-Сталина, по которому депортированные поляки были амнистированы с выдачей соответствующих справок. Однако на деле их положение не изменилось. На территории СССР были созданы польские правительственные представительства — делегатуры. Делегатуры, совместно с сетью доверенных лиц посольства, должны были представлять интересы польского населения. Они организовывали и распределяли благотворительную помощь Красного Креста, материальную и финансовую помощь польского правительства, направляли добровольцев в польскую армию.

В Сибири были созданы делегатуры в Красноярске, Абакане, Минусинске, Черногорске, Усть-Абакане, Краснотуранске, Казачинском. Также в Красноярске и других крупных городах края была создана сеть складов, распределявших гуманитарную помощь от польского посольства. Польская делегатура содействовала созданию домов инвалидов в Абане и Агуле, школ в Черногорске, Бограде, Краснотуранске, Усть-Абакане, детских садов в Черногорске и Усть-Абакане. Там, где поляки работали на лесозаготовках, были открыты столовые: в Иннокентьевке, Козульке, Партизанском, Манском районах. В Минусинске была открыта аптека. В январе 1942 — марте 1943 годов польское посольство через местную торговую сеть снабжало своих соплеменников продуктами, хлебными и жировыми карточками, одеждой, обувью.

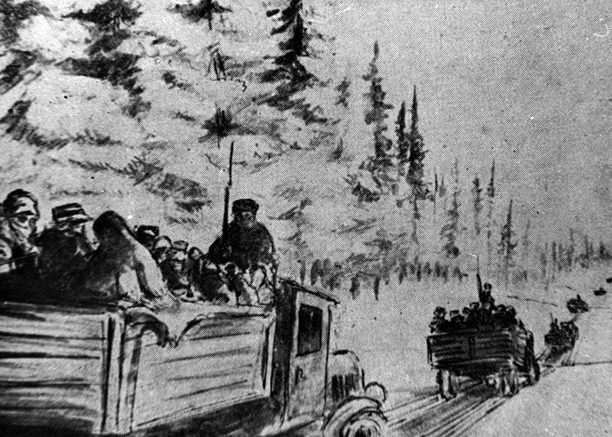

Транспортировка поляков в открытых грузовиках под Котласом в феврале 1940 г. Рисунок неизвестного узника Гулага.

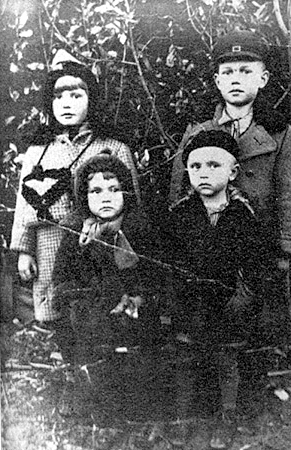

Польские дети в Казахстане.

Депортированные поляки работают на сплаве леса по реке Сисола. Май 1941 года, посёлок Кайгородек.

Группа польских женщин работает в лесу. 22 ноября 1940 года, под Свердловском.

После начала охлаждения советского руководства с польским эмигрантским правительством 26 января 1943 года по распоряжению Совета народных комиссаров СССР началось закрытие делегатур. Решение проблем польского населения отныне возлагалось на местные советские органы. Началась работа по приёмке имущества польского представительства и благотворительных учреждений. Были взяты на учёт все денежные средства. По этой причине снабжение польских граждан ухудшилось, им перестали выдавать продуктовые пайки.

25 апреля 1943 года дипломатические отношения с правительством Польши в изгнании были официально разорваны. Началось формирование Союза польских патриотов, которые проводили политику Советской власти. Для снабжения польского населения в мае 1943 года при наркомате торговли СССР был создан Упрособторг (управление особой торговли).

Из справки Л. П. Берия на имя Сталина и данных Прокурора СССР А. Я. Вышинского следует, что за период с ноября 1939 по июнь 1941 года были депортированы 389 382 человека. 52 % (202,5 тысячи) из этого числа составляли женщины, а 12 % (46,7 тысяч) — дети. По пути движения и на местах в течение первого года умерло примерно 10% от общего числа депортируемых (около 39 тысяч человек). Считается, что эти данные не полные. По данным польских исследователей, которые опираются на косвенные данные, по сумме всех этапов было депортировано примерно один миллион поляков. Откуда столь большая разбежка? Отчасти она объясняется тем, что польские исследователи включают в число депортированных тех, кого советские власти призвали в строительные батальоны, насильно отправили на различные промышленные предприятия и шахты, перевезли на другие места жительства в пределах БССР и УССР.

Интернирование поляков в 1944-1945 годах

Самым массовым видом советских репрессий на территориях проживания польского населения после их освобождения от немецкой оккупации стало интернирование. Интернированию подверглось большинство поляков, задержанных в 1944–1945 годы органами контрразведки СМЕРШ Наркомата обороны и внутренними войсками НКВД по охране тыла фронтов, а также органами НКВД и НКГБ Украинской, Белорусской и Литовской ССР — на территории Польши в ее нынешних границах, в западных областях Украины, Белоруссии и в Литве. Некоторые из арестованных были сначала задержаны органами Министерства общественной безопасности и милицией послушного Москве Польского комитета национального освобождения (ПКНО) и Временного правительства Польши, а затем переданы в руки НКВД.

26 июля 1944 года, спустя несколько дней после начала освобождения территории Польши (западнее «линии Керзона») от немецкой оккупации и образования в Москве ПКНО, между правительством СССР и ПКНО было заключено Соглашение, согласно которому, в частности, польское гражданское население в зоне военных действий подлежало юрисдикции советского командования. Несколько позднее эта зона была определена как прифронтовая полоса глубиной в 60–100 км, а фактически она охватывала всю освобожденную территорию Польши. Соглашение стало формальным основанием для широкомасштабных репрессивных действий советских органов в Польше.

В 1944 году поводом для арестов служили огульные обвинения в диверсионной, террористической и шпионской деятельности, направленной против Красной Армии, а также в агитации против ПКНО и просоветского правительства Польши, в уклонении от призыва в польскую армию или же в сотрудничестве с германскими оккупационными органами. Фактически основной целью повальных арестов было уничтожение мощного польского некоммунистического антигитлеровского подполья, прежде всего его вооруженных сил — Армии Крайовой (подчиняющейся «лондонскому» правительству Польши), поскольку это подполье представляло угрозу установлению в Польше просоветского режима. В подавляющем большинстве случаев органам НКВД–НКГБ–СМЕРШ, польской госбезопасности и милиции не удавалось предъявить арестованным обвинений в совершении каких-либо конкретных действий, кроме участия в подпольной организации в период оккупации и в боевых действиях против немцев. Поскольку этого было недостаточно для предания Военному трибуналу, то таких арестованных отправляли вглубь СССР неосужденными, в качестве интернированных, в лагеря для военнопленных и в проверочно-фильтрационные лагеря, для проведения дальнейшего следствия — «фильтрации». И лишь некоторых участников подполья осудили на длительные сроки лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях системы ГУЛАГа.

В начале 1945 года кроме участников Армии Крайовой интернированию подверглись поляки из довоенных западных воеводств Польши, задержанные как члены различных немецких организаций (молодежных, профсоюзных, женских), как служащие органов местной администрации или просто как принявшие германское подданство. Относительно последнего повода арестов следует разъяснить, что после 1939 года германские власти объявили о включении в состав Рейха обширных польских территорий, а их жителей в последующие годы вынудили, по сути, автоматически принять германское гражданство.

После отправки в глубь СССР интернированные поляки и польские граждане содержались в лагерях НКВД трех категорий. Во-первых, это лагеря для военнопленных германской и союзных ей армий, подчинявшиеся ГУПВИ НКВД–МВД. В них помещали, прежде всего, участников Армии Крайовой и других подпольных структур. Во-вторых, это лагеря интернированных, созданные в 1945 году специально для содержания интернированных и мобилизованных немцев, а также рабочие батальоны интернированных. И, наконец, проверочно-фильтрационные лагеря, подчинявшиеся Отделу ПФЛ НКВД, независимому от ГУПВИ. Всего было интернировано около 48 тысяч человек.

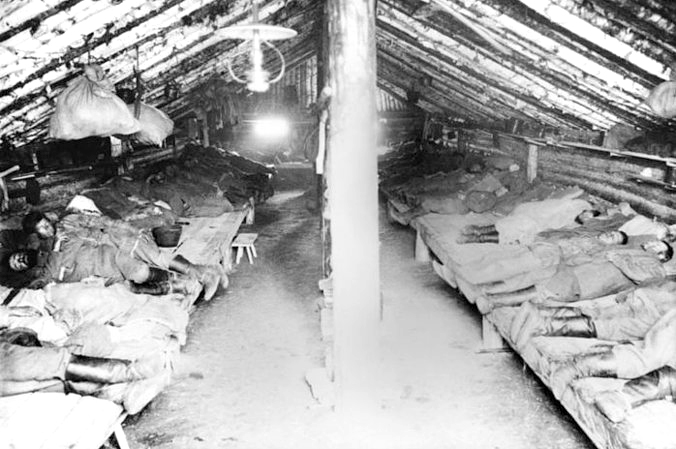

Интернированные, вывезенные в Советский Союз, попадали в лагерях в условия, которые мало отличались от гулаговских. Пожалуй, самым существенным отличием было отсутствие уголовников в лагерях для военнопленных и интернированных. Питание в лагерях было недостаточным, свирепствовали голод и болезни. Интернированных принуждали к непосильному труду, чаще всего в угольных шахтах, на торфоразработках, земляных и строительных работах, на лесоповале.

Интернированные поляки на лесоповале в Сибири.

Барак интернированных поляков в Сибири.

Поляки на стройке. Красноярский край.

Продолжительность интернирования поляков составляла от нескольких месяцев до пяти лет. Первые освобождения были осуществлены в августе-октябре 1945 года. Следующая, самая массовая волна освобождения польских граждан, в том числе рядовых участников Армии Крайовой, пришлась на январь-март 1946 года. Далее, не столь многочисленная группа интернированных поляков из разных лагерей была освобождена и репатриирована в Польшу в июне-июле 1946 года. Основная же часть активных участников Армии Крайовой, офицерского и руководящего состава подполья в целом, а также большая группа силезских горняков польской национальности и других поляков, интернированных в связи с очисткой тыла во время войны, была освобождена и репатриирована в Польшу в сентябре-ноябре 1947 года. Последние интернированные поляки были репатриированы в Польшу в 1950 году. По данным исследователей, всего было репатриировано в Польшу около 1,5 млн. человек, что было почти вдове больше репрессированных. Другими словами, поляки всеми силами и способами бежали из «советского рая».

В заключение отметим, что депортации и интернирование в предвоенные и военные годы осуществлялись многими странами: США. Великобритания, Канада, Германия… Естественно, что эти процессы не были добровольными и сопровождались насилием, грабежами, злоупотреблением со стороны властей и т.д. и т.п. Однако, цинизм с которым это происходило в СССР был несравним ни с чем. Последующие реабилитации, после распада Советского Союза, лишь подтвердили существование советского человеконенавистнического режима в те годы.

По материалам сайтов: https://core.ac.uk; http://old.memo.ru; http://www.secret-r.net; https://uk.wikipedia.or; https://www.rusnauka.com; https://en.wikipedia.org; https://pl.wikipedia.org.

Литература: А. Татаренко. Недозволенная память: Западная Беларусь в документах и фактах, 1921-1954. — СПб, 2007; Казахский триптих: Воспоминания о ссылке». — Варшава, 1992 г; Ю.И. Шаповал. Переселение польского и украинского населения в 1944-1947 гг. – 2013.