О сексе на фронте, как в советской, так и в постсоветской историографии почти не писали. Другими словами на лицо обычное лицемерие: секс был де факто, но официально его не признавали. Советские пропагандисты не могли сочетать с сексом такие категории, как подвиг или самопожертвование, или верность женщин во время войны, почему-то считалась нормой поведения. Поскольку эта тема не раскрыта ни историками, ни литераторами, для освещения темы будем использовать источники личного происхождения – дневники, воспоминания, письма, интервью, отчасти фольклор военного времени и немногие официальные документы.

Откуда взялись женщины в армии

Согласно Закону СССР «О всеобщей воинской обязанности», принятом 1 сентября 1939 года Народным Комиссариатам Обороны и Военно-Морского Флота предоставлялось право брать в армию и флот женщин, имеющих медицинскую, ветеринарную и специально-техническую подготовку, а также привлекать их на учебные сборы. В военное время женщины, имеющие указанную подготовку, могли быть призваны в армию и флот для несения вспомогательной и специальной службы. В тоже время, в Советском Союзе ни специальных военизированных женских общественных организаций, ни отдельных женских воинских частей, за исключением 6 частей возникших в годы войны, не существовало. Женщины наравне с мужчинами проходили и патриотическое обучение, и начальную военную подготовку, как в учебных заведениях, так и в многочисленных клубах и обществах. За все время войны было проведено четыре волны целевой ограниченной мобилизация женщин. В тоже время, в отличие от других стран, Советский Союз был единственной страной, в которой мобилизованные женщины принимали участие в боевых действиях наравне с мужчинами.

До сих пор точной цифры женщин, участвовавших в войне нет. Это объясняется тем, что учет подпольщиков, партизанок, добровольцев в истребительных отрядах и прочих военизированных формированиях централизовано не велся. Нет и обобщенных данных, о так называемой категории «вольнонаемных» — служащих при воинских тыловых частях: работников кухни, банно-прачечных подразделений, пекарен и прочих учреждений, где военную форму не носили, но «порядки» были воинские. Еще одной сложностью было то, что женщины служили, как в системе наркомата обороны, так и других военизированных ведомствах. Например, в НКВД, на железной дороге, в гражданской авиации и т.д. и т.п. В конце 2000-х годов в открытой прессе появились не полные данные о родах войск, где служили женщины. Так, в войсках ПВО служило около 177 тысяч женщин; в войсках местной противовоздушной обороны (НКВД) — 70 тысяч; связисток было почти 130 тысяч; женщин, которые служили в ВВС, включая вспомогательный персонал — свыше 40 тысяч; 28,5 тысяч женщин — это повара; почти 19 тысяч — водители; в ВМФ служило около 21 тысячи; в железнодорожных частях НКПС — 7,5 тысяч и около 30 тысяч женщин несли службу в самых разных ипостасях: от библиотекарей, до снайперов, командиров танков, разведчиц, летчиков, военных пилотов и так далее. По данным исследователей, женщины заменяли мужчин минимум по 20 военным специальностям.

Число женщин в советских вооруженных силах в 1943 году составляло 348 309 человек, 473 040 человек в 1944 году, а затем 463 503 человека в 1945 году. На 01.01.1945 года военнослужащие-женщины по составам распределялись так: офицеров — 70 647, сержантов -113 990, солдат — 276 809, слушателей и курсантов — 2057. В разных источниках называют различные обобщенные данные о численности женщин-военнослужащих: от 600 тысяч до 1 млн. Однако, большинство в расчет принимает усредненную цифру – 800 тысяч человек, из которых 80 тысяч были офицерами. Таким образом, считается, что из 34,5 млн. человек мобилизованных в СССР в годы войны – 2,3% были женщины. Около 200 тысяч женщин были награждены, и 89 из них получили высшую награду Советского Союза — Героя Советского Союза. Больше половины из них были удостоены этого звания посмертно.

Походно-полевые жены

В отличие от армий других стран, в Красной Армии в частности, а в СССР вообще легальных борделей не было. С проституцией в Советском Союзе начали бороться в 1923 году: продажных женщин начали отправлять в специальные учреждения принудительного трудового перевоспитания. Эту систему контролировал НКВД, причем крупнейшую колонию для проституток устроили в Троице-Сергиевом монастыре. В 1937 году профилактории для бывших проституток перевели в систему ГУЛАГа. Однако притоны, или «бардаки», как их тогда называли, отнюдь не были экзотической редкостью. В то же время всякая информация о проституции со страниц прессы исчезла, что создавало впечатление искоренения этого явления. В мирное время пользовались услугами нелегальных притонов и командиры Красной Армии, особенно когда отдыхали в различных ведомственных санаториях. Известна даже стоимость такой услуги в предвоенное время – 100 рублей.

Следует отметить, что с одной стороны, в коммунистической морали внебрачные связи не поощрялись, семейные ценности пропагандировались как единственно правильные. Официально большевики клеймила женщин, поскольку та же идеология, как и религия, воспитывали у советского человека негативное отношение к супружеской неверности, не говоря уже о проституции. С другой стороны большевики, и особенно руководящие их кадры, в том числе и военные, не стеснялись «ходить налево»: пользовали горничных и кухарок, имели любовниц и содержанок, естественно при наличии официальных жен. Даже сам Сталин имел многочисленных любовниц (Наталья Шпиллер, Валерия Барсова, Вера Давыдова, Марина Симонова, Ольга Лепешинская и прочие), особо не скрываясь, поскольку по утверждению маститой революционерки-большевички Александры Коллонтай; «Секс был такой же физиологической потребностью, как выпить стакан воды».

В военное же время «бардаки» с горничными и содержанками остались в далеком тылу, а женщины в армии были, и либидо тоже никуда не делось. Отсюда секса в армии не избежать, как бы его не запрещали, или осуждали. Но в армии женщин было значительно меньше, чем мужчин, а значит, как все лучшее на службе, могли достаться только командующему составу. Так появились походно-полевые жены (ППЖ) – женщины- военнослужащие с которыми командиры Красной Армии состояли в интимных отношениях по доброй воле или по принуждению последних. Известно, что это явление было распространено повсеместно, от комбатов – до маршалов.

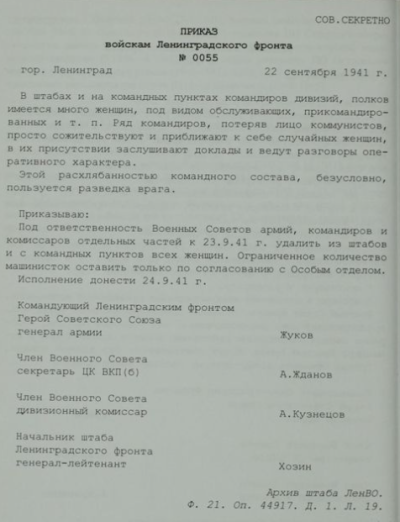

Явление с ППЖ набрало таких размеров, что штабы воинских частей превратились в «семейные бардаки» на виду личного состава. Появились и редкие документы, непосредственно подтверждающие явление. Например:

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО.

Приказ войскам Ленинградского фронта

№ 0055 гор. Ленинград 22 сентября 1941 года

В штабах и на командных пунктах командиров дивизий, полков имеется много женщин под видом обслуживающих, прикомандированных и т. п. Ряд командиров, потеряв лицо коммунистов, просто сожительствуют…

Приказываю:

Под ответственность Военных Советов армий, командиров и комиссаров отдельных частей к 23.09.41 г. года удалить из штабов и командных пунктов всех женщин. Ограниченное количество машинисток оставить только по согласованию с Особым отделом.

Исполнение донести 24.09.41 г.

Подпись: Командующий Ленинградским фронтом Герой Советского Союза генерал армии Жуков».

Приказ Ленфронта № 0055 от 22 сентября 1941 года.

Как видите, этот приказ появился в то время, когда СССР стоял на краю пропасти, отступали, не видя края, теряя оружия и технику. Не верится, что у Жукова в это время не было других более важных дел, чем бдить за супружеской верностью или моральным разложением командиров Красной Армии. В тоже время, гриф документа «совершенно секретно», говорит о том, что явление ППЖ существенно мешало управлению войсками. Кроме того, гриф секретности и сутки на выполнение приказа, говорят не столько о нежелании разглашении явления, а об исключении возможности у командиров «спрятать» ППЖ. Поручение именно Военным Советам удалить женщин, свидетельствовало о том, что сами командиры могли саботировать приказ. В тоже время, обращает на себя внимание мягкость приказа Жукова, который всегда отличался крутым нравом. Ни наказания, ни трибунала не предусматривалось. Возможно потому, что и сам Жуков таскал за собой фельдшера женского пола.

Массовый характер явление ППЖ приняло во второй половине войны, после того, как Красная Армия перестала отступать. Здесь уже не только комдивы возили за собой гарем, но и комбаты «устали» от воздержания. Особой кастой выступали особисты (позднее смершовцы) и тыловики. Первые стращали женщин, вторые – покупали. Именно в это время на фронте уже было около полумиллиона женщин – связистки, фельдшера, машинистки, оружейницы … Еще столько же участвовали в войне в качестве санитарок и прачек, поварих и официанток… По скромным подсчетам ориентировочно 50-70 тысяч ППЖ находилось на фронте и в прифронтовой полосе.

Несколько слов о самих ППЖ. В большинстве своем, независимо от способа попадания на фронт, добровольцем или по-призыву, а также от занимаемой должности или места службы, женщины попадали в безвыходное положение. Особенно сложным было положение в период фронтового затишья. Или в ППЖ, или на передовую, где через неделю-месяц смерть, или снова тот же выбор. Естественно попадались принципиальные, стойкие, сильные духом, но немногие выдерживали постоянный прессинг, как правило, попадали либо под трибунал, либо на передовую, где неделя-месяц… Единицам везло, командир был ОФИЦЕРОМ и в обиду не давал. В редких случаях, особенно на передке, солдатский коллектив горой стоял за свою медсестру, как за родную сестру. Кто был посмекалистей из женщин, выбирали командира постарше званием, тем самым защищаясь его должностью от домогательств меньших чинов, и само собой, от насмешек рядовых солдат. Меньшая часть женщин и сама была не против, и роман завести, и теплое место приобрести, и от передовой подальше пристроиться. Были и такие, что влюблялись, и взаимно, и замуж выходили. Ведь на войне та же жизнь, но только в другой, обостренной форме чувств.

Практически все ППЖ несли военную службу в полном соответствии занимаемой должности, а постельные услуги были дополнительной нагрузкой. Это касалось как подруг комбатов, так и соратниц маршалов. Повседневное поведение ППЖ также различалось, и зависело от характера самой женщины: одни вели себя тихо и скромно, другие понукали окружением своего командира. Одних ППЖ уважали и офицеры и солдаты, другим плевали в след. Однако в целом, отношение к ППЖ на фронте, особенно рядовых солдат, было крайне негативным, презрительным. О них писали соромницкие стихи, складывали скабрезные частушки и пошлые анекдоты, распускали сплетни дома, возвратившись по-комиссии или ранению с фронта.

За свою дополнительную нагрузку ППЖ, естественно, получали плату в зависимости от ранга своего командира. Кто дополнительный паек, кто отрез на платье из парашютного шелка, кто медаль, кто золотое кольцо из трофеев. Были и крайности: кто вместо благодарности получал синяки, а кто – грузовики картин и шуб. Благодаря солдатской неприязни к ППЖ, до сих пор живет байка о том, что их всех награждали одной из самых распространенных боевых наград «Медаль за боевые заслуги», которую бойцы называли «за половые услуги». В тоже время, за годы войны, эту награду получили более 3,3 млн. человек. Была она и у некоторых ППЖ. Удельный вес этой награды среди незаслуженных, не больше чем и других наград. Касательно ППЖ высокопоставленных армейских чинов, картина с наградами вырисовывается несколько иная. Например, ППЖ маршала Жукова Захарова Л.В. не только получила офицерское звание ст. лейтенанта, что не полагалось по должности, но и была награждена десятью боевыми орденами, в том числе орденом Красного Знамени и орденом Красной Звезды. И подобных примеров с генералитетом, пусть и с далеко меньшим наградным иконостасом, около 5 тысяч.

Дальнейшая судьба ППЖ складывалась по весьма простым сценариям. Больше половины, на языке военных канцелярий, получали командировку по «приказу 009» — беременность и отправка в тыл. Часть меняла командира, либо по причине его смерти, либо перевода на другое место, либо проигрыша в конкуренции с преемницей. Часть, при высшем командовании, хвостиком моталась по фронтам за своим генералом. Везучие — выходили замуж.

После войны ППЖ, получив главный выигрыш, — остаться в живых, — в большинстве своем разделили обычную жизнь страны. Некоторые, сумев понудить своих командиров развестись с прежними женами, заняли их место. Некоторые, вернувшись домой, вынуждены были сменить место жительства, скрывая даже свое участие в войне, ибо дурной имидж ППЖ, сложившейся в солдатской среде, в послевоенные годы зачастую преследовал всех фронтовичек. Большинство же, в одиночку воспитывало детей войны, которых поначалу называли байстрюками, а потом нелегкая жизнь уравняла в правах и званиях и военных и повоенных детей.

Не особо счастливо сложилась послевоенная судьба ППЖ генералов и маршалов, а были они почти у всех видных полководцев: Жукова, Конева, Рокоссовского, Еременко, Малиновского и даже у предателя Власова. Была своя ППЖ и у будущего руководителя СССР Л.И. Брежнева. Многие, привезя домой молодых подруг, столкнулись с организованным протестом законных жен. В 1947 году 60 генеральских жён написали гневное письмо в Президиум Верховного Совета СССР. Их мужья привезли с войны фронтовых подруг и оставили своих законных жён без былого солидного статуса и всех положенных льгот. Похоже, что воспитательная работа на высшем уровне дала результат. Из всех генеральских «Ромео» только маршал Малиновский официально развелся с женой и женился на молоденькой ППЖ.

Маршал К. Рокоссовский и его ППЖ Г. Таланова.

Маршал Малиновский и новая жена Раиса Кучеренко.

Поскольку ППЖ являлась общеизвестной темой и на фронте, и в тылу, информация о явлении передавалась из уст в уста. О ней не писали в газетах, не упоминали в книгах и фильмах того времени. В конце 90-х тема ППЖ стала появляться в прозрачных намеках в фильмах о войне, более откровенно писали о ней в мемуарах. Отдельные журналисты, как правило, скандальной или желтой прессы пытались публиковать воспоминания фронтовиков на эту тему. Примечательно, что такие воспоминания были от участников войны, которые в силу своего положения в армии не имели ППЖ, а значит, объективность их всегда можно поставить под сомнение. Соответственно почти нет воспоминаний от офицеров имевших ППЖ, еще реже можно услышать их от самих женщин, побывавших в этой роли.

О сексуальной жизни рядовых солдат Красной Армии рассказывать нечего. Официально ни этим вопросом, ни предупреждением венерических заболеваний никто не занимался. Офицеры были обеспечены, а сытый голодного не понимает. На фронте, кто из солдат был пошустрее и весьма сексуально озабоченный всегда находил куда «вскочить в гречку». Оставалось и после офицеров, были и «многостаночницы» в обозах, да и местное женское население, годами, остававшееся без мужиков, особенно вдовы, уже не надеявшиеся найти своего, неповторимого, уступали солдатикам. А так, могли хоть ребеночка нажить, не век же одной прозябать.

Еще одной причиной относительного сексуального спокойствия в армии было то, что прежняя, кадровая армии и первый мобилизационный резерв, состоящие из старшего поколения мужчин, в начале войны или погибли, или были в плену. В дальнейших призывах, кто постарше, кому было по 25-30 лет, у кого уже была семья и какая-то профессия, попадали в танкисты или устраивались шоферами, на кухню, в денщики, в сапожники и могли остаться в тылу. А семнадцати — восемнадцатилетним давали в руки ружья и отправляли их в пехоту. И были в пехоте юнцы, вчерашние школьники, которые ещё не достигли того возраста, когда человек хочет и может жить активной половой жизнью. Миллионы таких полегли, так и не зная женщины, а некоторые — даже не испытав радости первого поцелуя.

Кроме того, на передовой людям было совсем не до этого. Многие никогда не загадывали дальше, чем до вечера, до темноты, когда бой стихал. После этого можно было перевести дух, расслабиться. В такие часы хотелось только спать, даже голод не так ощущался — лишь бы забыться… Стрессовое состояние основной массы солдат было настолько велико, что и в более спокойной обстановке не вспоминали о женщинах.

Вместе с тем, ситуация кардинально изменилась с 1943 году, когда Красная Армия стала наступать и освобождать оккупированные территории. Красноармейцы с «промытыми» политруками мозгами жестоко относились к населению, побывавшему под оккупацией. А такого было без малого 70 миллионов, 50 из которых были женщины. Их считали «подстилками немцев», пособниками фашистов, гулящими …, хотя многие немцев-то и в глаза не видели. Зачастую по доносам или оговорам их в первые дни освобождения расстреливали, не забыв изнасиловать. Становились на постой, заходили водички попить – и грабили, и насиловали. Более того, венерические болезни начали косить ряды бойцов не хуже вражеских пулеметов. Ситуация зашла настолько далеко, что Сталин был вынужден издать специальный приказ, с установлением реальной ответственности и контролем со стороны политуправлений и СМЕРШа. В тоже время далеко не все женщины противились «освободителям».

Красная Армия приближалась к границам Европы, а пропагандисты и политруки поднимали боевой дух, накачивая бойцов ненавистью, призывами к мести. Да и сами солдаты, пройдя Украину и Белоруссию, воочию видели, что натворили захватчики. Вызывала злость и ожесточенная стойкость гражданских немцев, взявших оружие в руки. А огромные потери в боях не добавляли советскому солдату милосердия. Поэтому поход в Европу Красной Армии был грешен. Были изнасилования, было и зверство, был и грабеж. Особенно пострадали беженцы, заполонившие дороги Германии. К насилию были причастны и войска других союзных армий, и бывшие иностранные рабочие, насильно вывезенные в Германию во время оккупации. Командующим фронтами, Верховному Главнокомандующему пришлось издавать специальные приказы по наведению порядка в войсках, прекращению грабежей и насилия. Как правило, с образованием местных комендатур в занятых населенных пунктах, восстанавливалась дисциплина. Активно заработали военные трибуналы, применялись расстрелы насильников и грабителей перед строем. После лета 1945 года с массового явления, грабежи и насилие стали случаями, хотя и довольно частыми. В дальнейшем сексуальная жизнь красноармейцев перешла на бартерные отношения – продукты в обмен на постельные услуги. Кроме того, советские бойцы, как правило, получали еще и бонус, которым щедро поделились и дома. Более 3,5 миллионов советских граждан переболело различными венерическими болезнями, привезенными с цивилизованной Европы. Это в 50 раз превысило обычный уровень этих заболеваний в Союзе.

Беременность на фронте

Поскольку секс на войне никуда не исчез, беременность была естественным его результатом. Несмотря на то, что привлечение женщин в армию было поставлено на государственную основу, об организации их службы ни маршалы, ни отцы-командиры не подумали. Не могли мужчины, сидящие в комфортных кабинетах, учесть то, что для службы в армии женщинам нужны несколько иные условия, чем мужчинам. Особенно в полевых условиях. Поначалу даже форму адаптировать для женщин ума не хватило. К примеру, женское нижнее белью в армии появилось лишь в 1945 году, да и то в штабных подразделениях. О том же, что нужно снабженцам поставлять женщинам средства гигиены, а в «критические дни» хотя бы перевязочный материал – марлю с ватой — большинство командиров так и не узнали до самой смерти своей. Сказывалось не только пробелы в образовании и воспитании, но и дремучесть культуры «империи».

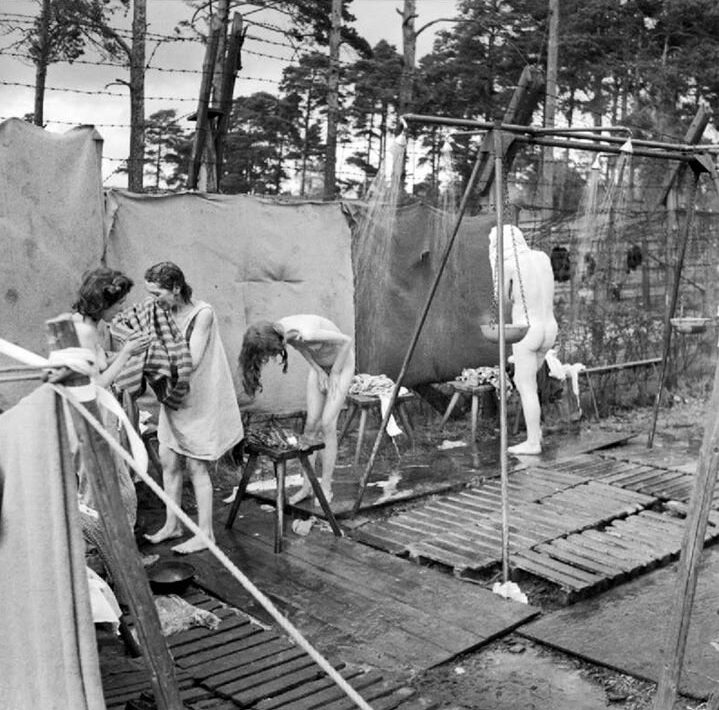

Полевая баня – мечта фронтовичек. 1944 г.

Однако на втором годе войны, когда большинство командиров – от майора до генерал-майора и выше – обзавелись ППЖ (походно-полевыми женами) на них снизошло просветление. А возможно, сказалось и воздействие этих самых ППЖ, которые требовали мыла, марли с ватой, теплой воды и занавески в землянке. Наркомат обороны решительно начал «реформировать» снабжения женщин-военнослужащих. Так, приказом НКО СССР от 12 августа 1942 года №244 некурящим женщинам стали выдавать шоколад или конфеты вместо табачного довольствия. Вероятно, по мнению, отцов-командиров это скрашивало страдания женщин от отсутствия бюстгальтеров, женских трусов и гигиенических прокладок. И только 11 апреля 1943 года НКО издал первый вменяемый приказ №164, которым предписывалось женщинам выдавать дополнительно 100 грамм мыла. Нельзя сказать, что это новшество в корне изменило быт женщин, но хоть как-то облегчало гигиенические процедуры. На этом все послабления для женщин-военнослужащих и закончились. На все жалобы женщин, и майоры, и генерал-майоры, цитировали устав РККА, где предписывалось «стойко переносить все тяготы и лишения воинской службы».

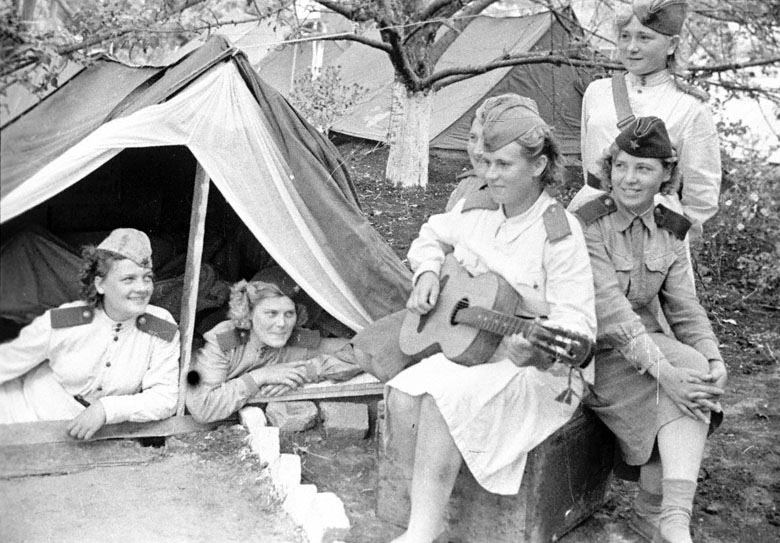

В минуты затишья на фронте. 1943 г.

Отметим, что бытовые неурядицы по воспоминаниям женщин-фронтовиков были цветочками в сравнении с личностными взаимоотношениями между военнослужащими обоего пола: негативным отношением мужчин к воинской службе женщин и сексуальными домогательствами. Опять же уровень феодальной культуры «империи» диктовал пренебрежительное отношение к женщине на военной службе, ибо «бабе надлежало хранить домашний очаг, обслуживать мужчину и растить детей». 20 лет эмансипации женщин, проповедуемых советской властью, не изменили вековую дремучесть сильного пола, в основном деревенского происхождения, поскольку основу армии составляли крестьяне. Именно это отношение в совокупности с длительным половым воздержанием и породило поголовное сексуальное домогательство к женщинам военнослужащим. Несмотря на отдельных «многостаночниц», получающих удовольствие от многочисленных сексуальных контактов, большинство женщин, попадая в условия «сексуального террора» не выдерживало его, и вынуждено было переходить в разряд ППЖ. Неудовлетворенные мужики, напрочь забывали большевистскую пропаганду, внушающую равноправие женщин. Похоть затмевала глаза, не позволяя заметить среди женщин на фронте своих жен, сестер и дочерей. И только немногие, сильные духом и разумом, могли выстоять в армии, не скатившись к военно-половым отношениям. Они пользовались либо непререкаемым авторитетом среди мужчин по службе, либо безрассудной отвагой, чего в принципе всегда боялись мужики. Справедливости ради, скажем, что встречалась на фронте и любовь, и заключались браки по обоюдному согласию. Но это были скорее исключения, чем правило.

Знаменитый советский поэт Константин Симонов в своем стихотворении «Лирическое» называл военно-полевых жен утешительницами и посвятил им такие строки:

Мужчины говорят: война…

И женщин наспех обнимают.

Спасибо той, что так легко,

Не требуя, чтоб звали милой,

Другую, ту, что далеко,

Им торопливо заменила.

Она возлюбленных чужих

Здесь пожалела, как умела,

В недобрый час согрела их

Теплом неласкового тела.

Фронтовой роман со счастливым концом.

В любом случае, по воле матушки-природы, любые половые отношения заканчиваются беременностью. Не были они исключением и в армии, и на фронте. Однако отметим, что по наблюдениям ленинградских врачей во время блокады (другим было некогда это делать, да и квалификация не позволяла), от 40 до 60% женщин не имели регулярного менструального цикла. То есть не способны были забеременеть. Это объяснялось многими факторами: от простуды и стресса, до заболеваний и примитивной контрацепции, физических нагрузок и истощения, плохого питания и авитаминоза, неудачно проведенных абортов и т.д. и т.п. Тем не менее, беременели, и многие.

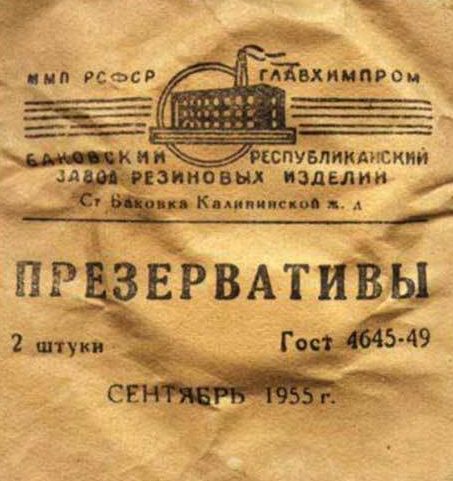

Вначале отметим, что беременели, в основном, добровольно. Хотя нередки были случаи и изнасилования. Но очень редко в таких случаях разбирались по закону. Для женщин это было смертельно опасно, да и перспектива быть отправленной в тыл беременной была лучше, чем сделать аборт и продолжать службу. Среди добровольно забеременевших можно выделить две категории женщин. Случайно «залетевших», ибо доступных контрацептивов в СССР в то время было очень мало. К примеру, до 1936 года презервативы выпускал только один киевский завод «Красный резинщик». Кстати, официально он обозначался как «Изделие №2», под «Изделием №1» шел противогаз. В 1936 году запустили еще один завод — «Баковский резиновый завод», одновременно запретив аборты. Тем не менее, изделий №2 не хватало, качество их было ужасным, да и народ пользоваться не умел и не хотел. Использование же подручных методов и способов контрацепции ограничивалось тотальной половой безграмотностью населения в целом, тем более молодых девчонок, мобилизованных в армию. Да и в условиях фронта эти подручные предметы не всегда были под рукой даже и в осведомленных женщин. В этой категории женщин были и «идейные» (горевшие при любых условиях бить врага), были и расчетливые ППЖ, беременность которых обрывала их обеспеченную жить за спиной командира. Несмотря на запрет абортов, эти женщины всячески стремились его провести. И в большинстве случаев это им удавалось нелегально в местных медсанбатах или фронтовых госпиталях. Военное командование особо не преследовало врачей, хотя известны случаи их привлечения к уголовной ответственности, да и то при организации платного потока клиентов.

Упаковка презерватива 1955 года мало чем отличалась от военного периода выпуска.

Вторая категория забеременевших женщин шла к этому умышленно с целью уволиться с армии или уехать с фронта домой. К сожалению статистика их не известна, тем более, что в сопроводительных документах на увольнение из армии прямо не говорилось о беременности, а указывался шифр причины увольнения. В армии его иронично называли «приказ 009», наверное, по числу месяцев беременности. Что же ожидало будущих матерей-военнослужащих?

В Красной Армии забеременевший рядовой и младший командный женский состав увольнялся на шестом месяце беременности. Впрочем, как и на «гражданке» уходили в «декретный» отпуск. Женщины-офицеры из армии не увольнялись, а получали отпуск по беременности, а потом снова возвращались в строй. Другими словами, несмотря на военное время, отпуска по беременности и родам предоставлялись в соответствии со ст. 14 Постановления Совнаркома СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС от 28 декабря 1938 года. Таким образом, отпуск в случаях беременности и родов предоставлялся на 35 календарных дней до родов и на 28 календарных дней после родов с выдачей за этот период пособия за государственный счет установленных размерах. Однако действовала и ограничивающая норма. Означенный отпуск предоставлялся, и пособия по беременности и родам выплачивались лишь тем, кто отработал без перерыва не менее 7 месяцев. Насколько эта гражданская норма соблюдалась в армии неизвестно, но и случаи оставления беременных без пособий тоже не встречались.

Согласно «Порядку выдачи в военное время пособий по беременности и родам женщинам-военнослужащим рядового и младшего начальствующего состава, уволенным из Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД СССР» от 1 сентября 1942 года, пособие выдавалось органами социального страхования женщинам-военнослужащим из расчета оклада денежного содержания по последней штатной должности в войсках. Примечательно, что в данном акте указывается на то, что размер ежемесячного пособия не должен быть менее 200 рублей. Кроме того, одинокие женщины получали пособие «на предметы ухода и кормление ребенка в размерах, установленных по государственному социальному страхованию» (50 рублей в месяц на одного ребенка, 75 – на двоих, 100 – на троих и более детей) до достижения ими 12 лет.

Для понимания масштаба цен приведем следующие данные. В 1947 году, аккурат после отмены карточек и денежной реформы, буханка белого хлеба тогда стоила 5 рублей 50 копеек, кирпич черного – 3 рубля. Десяток яиц обходился покупателю в 12 рублей, пачка сахара-рафинада – в 15. Самое простое мясо (говядина) стоила в магазине 30 рублей за килограмм, рыба (судак) – 12 рублей. Литр молока – 3 рубля. Килограмм сливочного масла имел вообще запредельную цену – 64 рубля. Не особо-то купишь и масла растительного – 30 рублей литр. Средняя цена пары обуви была 260 рублей. Исходя из тогдашних тарифов, мать-одиночка, не имея особой квалификации, зарабатывала в месяц 300 рублей. С пособием выходило 350. В общем-то, не очень «жирно» жили. В июле 1944 года Президиумом Верховного Совета СССР был принят Указ, согласно которому отпуск по беременности и родам был увеличен с 63 (35+28) до 77 дней.

Вернувшиеся домой беременные женщины сразу же сталкивались с первыми трудностями в тылу. Как правило, роды у женщин принимать было некому, так как почти все врачи и медсестры работали в военных госпиталях. В некоторых больницах рожениц, все-таки, принимали, однако это случалось очень редко. Большинству женщин приходилось рожать ребенка дома, особенно в сельской местности. Зачастую на помощь приходили местные бабки-повитухи или уже рожавшие старшие женщины, реже рожали под надзором фельдшера. Иногда, из-за антисанитарии и отсутствия медпомощи, женщина и ребенок умирали во время родов.

Как видим, государство, хоть и не очень помогало будущим матерям, но хотя-бы не организовывало травлю силами политработников и их неадекватных добровольных помощников. Однако совсем другая картина была в гражданском обществе, сформированная благодаря существованию на фронте ППЖ. Возвратившиеся с войны солдаты по инвалидности, или попавшие в кратковременный отпуск по ранению, как правило, обделенные женским вниманием на фронте, рассказывали в тылу о женщинах военнослужащих и правду, и небылицы, очерняя их роль в армии. Поэтому прибывших в тыл из армии беременных женщин встречали как распутных, погрязших в блуде. Детей же считали нагулянными, байстрюками. И что интересно, слухи о фронтовичках распространяли мужики, а ненавистью к ним пылали женщины, которые считали, что они охмуряли на фронте их «непорочных рыцарей». Сформировавшиеся в годы войны всеобщие презрение распространялось и на всех фронтовичек, уже и после войны. Редко кто становился на их защиту, ни у кого они не могли найти поддержки, стыдились своих фронтовых наград и даже, бывало, уничтожали свои фронтовые документы. Семейная жизнь требовала своего обустройства, и многие фронтовички не желали ставить на свою биографию «темное пятно», даже если ничего такого и в помине не было.

Медсестры укладывают новорожденных в кроватки. Ленинград, 1942 г.

Со временем, родившие фронтовички «вписывались» в местные условия, где матерей-одиночек было больше чем замужних. И они уже особо не выделялись на фоне общей бедности и нужды. Следует отметить, что государство проявляло определенную заботу о матерях-одиночках, не в силу гуманности, а через потребность в рабочих руках. Одинокая мать получала право отдать ребенка в детское учреждение на государственный счет, а потом забрать его обратно. Работали детские ясли и садики, преимущественное право на места, в которых имели как раз матери-одиночки. Более того, государство даже поощряло женщин иметь детей не зависимо от наличия семьи, введя налог на одиноких и малосемейных. С налогом так увлеклись, что отменили его почти с распадом СССР.

Быт женщин-военнослужащих

Несмотря на то, что тема секса, как бы ни касается быта женщин на войне, однако это ошибочное мнение, поскольку его уровень во много определял и половые отношения военнослужащих. Из всех женщин, служивших в армии, 35-40 % непосредственно участвовали в боевых действиях. В первую очередь к ним относятся: санинструкторы и военнослужащие медсанбатов, служащие ПВО, связисты, пилоты, снайперы, регулировщицы, саперы и даже танкисты. Сразу отметим, что среди женщин военнослужащих было две категории: призванные на службу в силу обладания определенными специальностями (медики, ветеринары и различные техники) и поступившие на службу в добровольно-принудительном порядке. То есть считались добровольцами, ибо их заставляли написать заявление об этом, а по факту насильно мобилизованные. При этом, запрета на использование женщин в боевых действиях, как это было в других государствах, в СССР не существовало. Огромное количество женщин, которые считались вольнонаемными, и непосредственно не участвовали в боевых действиях, обеспечивали функционирование тыла. Это и водители, писари и библиотекари, кино- и радиомехаников, пекари и повара, буфетчицы и официантки, парикмахеры и прачки …

В течение 30-х годов в Красной Армии несколько раз утверждались правила ношения женской военной формы. Но фактически её отличием от мужской было только наличие берета и юбки. 3 августа 1941 года приказом №261 НКО СССР для женщин, занимавших нестроевые должности начальствующего состава, ввели обмундирование, состоявшее из берета, пальто и платья. Стоит отметить что, несмотря на утвержденное пальто для женщин, им чаще по фигуре подгоняли мужскую шинель. Через год НКО СССР ввел в женскую форму ряд изменений, которые приближали ее к общеармейским нормам. Тем, кто служил на фронте, предоставляли берет, суконную шинель, гимнастёрку, юбку и чулки цвета хаки, а также сапоги кожаные или кирзовые. Зимой выдавали шапку-ушанку, шерстяную гимнастерку и юбку, полушерстяные чулки, ватную телогрейку и шаровары, валенки и армейские перчатки. Новые изменения в женской форме произошли из-за введения погон.

После этого она стала более «мужественной», в состав формы входили шинель, китель, гимнастерка и мундир, а «женственной» ее делали лишь берет и юбка. Теперь у женской формы было пять видов: полевая, повседневная для строя и вне строя, а также парадная для строя и вне строя. При этом полевая форма одежды могла включать в себя брюки-бриджи офицерского состава. Так было на бумаге, в приказах…

Девушки-солдаты в минуты отдыха.

А на самом деле вначале войны женщинам выдавали обычное мужское обмундирование малых размеров. Самый маленький размер сапог зачастую был 42, а ботинок 40 — приходилось наматывать по две портянки, одевать несколько пар носков, напихивать в обувь газеты и ухищряться другими способами. Женщины перешивали мужскую форму под свою фигуру. Вместо юбок носили брюки, в юбке на передовой совсем ведь не повоюешь. Вместо шинелей выдавали телогрейки, которые, намокнув, долго сохли. На зиму полагались ватные брюки. Форменное белье женщинам выдавали только мужского кроя, которое беспощадно натирало. Самым страшным позором и ужасом у женщин было носить длинные широкие мужские трусы из сатина. Мужское белье, чтобы его было удобно носить, подшивали, как могли. Для женщин было удачей добыть шелковый парашют. Из него шили нижнее белье, так как в такой ткани не заводились паразиты. Похожую изобретательность женщины проявляли и при изготовлении бюстгальтеров. Для этого они использовали даже ветошь, которую выдавали для чистки оружия.

Поскольку чулок не было, их самостоятельно делали из солдатских обмоток – длинной трикотажной ленты, которую разрезали пополам, растягивали и натягивали чуть выше колен. Нижнее женское белье, согласно документам, появилось в Красной Армии только в 1943 году, фактически — в 1944 году стали выдавать трикотажное белье: бюстгальтеры фантастического фасона, повязки на случай месячных, которые для этой цели совершенно не годились, хлопчатобумажные чулки на подвязках с карабинчиками. Давали одну пару белых теплых чулок и одну пару белых хлопчатобумажных чулок. Их, девушки красили стрептоцидом, и они получались красновато-коричневого цвета. Юбки же реально выдали лишь в конце войны. Лучшее обмундирование получали те фронтовички, кто лучше устроился — это походно-полевые жены офицеров или служащие второго и выше эшелонов. Особое обмундирование было и у артистов военных ансамблей, оно шилось по индивидуальным заказам.

Быт на линии фронта не подразумевал женского присутствия, от того был к этому совсем не приспособлен. Женщины старались селиться вместе. Спальных принадлежностей не было, как, в принципе, и привычных средств личной гигиены. Спали в землянках на деревянных нарах, на которые был накидан лапник. Плащ-палатка служила простыней, а накрывались шинелью. В смешанных воинских частях в одной землянке с 5−6 солдатами за занавеской ютились и девушки. Максимум, что у женщины можно было обнаружить, — это зубную щетку, расческу и зеркальце. Причем последнее встречалось, крайне редко. Даже кусок хозяйственного мыла на фронте был большой редкостью, ведь промышленность была переориентирована на выпуск военной продукции. Да и в тылу раздобыть мыло было крайне сложно. Порошок зубной тоже редкость для фронтовиков. Зубные щётки были зачастую только у офицеров. В боевых же условиях солдаты зубы вообще не чистили. С бумагой тоже на фронте было напряжённо: писали на вырванных листах из ученических тетрадок, которые тоже были дефицитом или на обратных сторонах листовок или этикеток.

Стригли женщин-военных зачастую очень коротко. Высший командный состав старался себе ни в чем не отказывать, поэтому искали среди подчиненных парикмахеров, которые потом стригли офицеров и их полевых жен. Фронтовички первого эшелона обычно стригли друг друга. Женщины-солдаты кос не носили никогда! Только те женщины, которые были в штабах или в медсанбатах и у которых была возможность ухаживать за собой, носили длинные волосы. На передовой женщины часто меняли свои сто грамм водки на мыло. Постоянно шла борьба со вшами. Девушкам, поступающим на службу, сразу обрезали косы. После, при выявлении паразитов, вчерашних красавиц брили наголо или обрабатывали голову жгучей смесью. Те, кто сумел сохранить волосы, умудрялись мыть их, чем и где придется, по воспоминаниям — в ход шел даже самовар.

На фронте были передвижные бани и так называемые «вошебойки», то есть дезинфекционные камеры, в которых «прожаривалась» одежда. Однако, такое «счастье» выпадало очень редко. Можно было организовать баню в палатке или землянке, но это тоже большая редкость, поэтому хорошенько помыться солдаты, включая женщин, чаще всего могли в лучшем случае раз в несколько месяцев, в худшем — раз в год. Для редкого умывания можно было договориться с командиром подразделения, который отгораживал часть блиндажа, грелась вода, и женщины мылись. Зимой снегом обтирались и мылись. Сменного белья зачастую тоже ни у кого не было, поэтому месяцами фронтовички ходили в грязной одежде. Летом было попроще, потому что можно было искупаться и прополоскать белье в первом попавшемся водоеме.

Даже отправление естественных нужд на фронте превращалось для женщин в серьезную проблему. Туалетной бумаги, да и бумаги вообще на фронте не было. Мужчины не спешили быть галантными с дамами, поэтому уговорить отвернуться зачастую не удавалось, а сходить в туалет при всех означало стать жертвой насмешек и приставаний. «Был общий туалет — будка над ямой. Если вас, женщин, двое в части, то надо группироваться — одна стоит на подступах и не пускает мужиков, а вторая в это время делает свои дела. Если вы, женщина, в части одна, то надо терпеть дотемна. Если часть в обороне и ходы сообщения и окопы тесно населены, то тихого уголочка не найдешь. Так что надо в каком-то месте поспокойнее вылезать на бруствер, а там трассирующие пули» — такие воспоминания одной и фронтовичек.

Из-за стрессов, недоеданий и даже голоданий у многих женщин прекращались менструальные циклы. Менструации могло не быть не только месяцами, но и годами, что воспринималось положительно, потому что процесс выживания требовал концентрации внимания на других приоритетах. В тоже время, женских прокладок, тампонов, как и других средств женской гигиены, тогда в СССР не существовало от слова совсем. Дамам приходилось самостоятельно изготавливать что-то подобное из марли и ваты — и это в том случае, если эти вещи можно было купить в аптеке. С началом войны дефицитом стали даже такие простые вещи. Если не было бинтов, в качестве прокладок использовали старые и рваные трусы или майки, старое постельное белье… Но это на «гражданке», а в армии аптек не было. Не было и старого белья – все было в дефиците. Для личной гигиены использовали бинты и марли из индивидуальных перевязочных пакетов, но их было мало и берегли их — не дай Бог ранит, да и командиры следили, чтобы не «изводили» на грех. Пользовались газетами; важно было не использовать первые страницы с портретами вождей, или же прятать от всех отходы. Если не было газет, использовались листья, например, лопухов. В ход шло все, что только могло: рукава рубах, половики, и даже наполнение казарменных матрацев — из них доставали вату. В лесу использовали мох, он отлично впитывает.

Несмотря на тяжелые условия, женщины старались поддерживать гигиену тела, в том числе наружных половых органов. Теплой и горячей воды не было чаще всего, поэтому пользовались открытыми водоемами. Часто использовали отвары лекарственных трав и других растений: ромашка, полынь, иван-чай, зверобой, подорожник, мать-и-мачеха, и др. Никаких послаблений в критические дни женщины от руководства и однополчан не получали. Женское здоровье на фронте было капитально подорвано, организм постоянно был в состоянии мобилизации — и психически, и физиологически. Как следствие тяжелых условий, многие женщины так и не смогли стать матерями в мирное время.

Венерические заболевания

После гражданской войны в СССР начали бороться с проституцией и наконец-то обуздали «позорные болезни» среди гражданского населения благодаря плановым противовенерическим мероприятиям. К началу войны Советский Союз подошел с низким показателем венерических заболеваний. Однако война, немецкая оккупация и освободительный поход Красной Армии в Европу, в корне изменили ситуацию в стране. После войны средний показатель заболеваемости сифилисом в СССР составил 174,6 случая на 100 тысяч населения. Чтобы вернуть средний уровень заболевания к довоенному уровню (8,4 случая на 100 тысяч человек), советской медицине понадобилось 10 лет.

Согласно данным медицинских отчетов, в первые два года Великой Отечественной войны, когда военные действия протекали на территории Советского Союза, не оккупированной вражескими войсками, заболеваемость венерическими болезнями в войсках Красной Армии была крайне незначительна и не превышала довоенный уровень. Однако с переходом в наступление, когда советские войска вступили на территорию Советского Союза, освобожденную от оккупации, где вражеские войска, создав режим жестокой эксплуатации и насилия, распространили венерические заболевания среди гражданского населения, и особенно с переходом наших войск на территорию противника, где венерические болезни среди населения и до войны имели весьма широкое распространение, количество венерических заболеваний в войсках резко повысилось. Появились сифилис, гонорея, донованоз, трихомониаз, генитальный герпес, мягкий шанкр и даже паховый лимфогранулематоз.

В годы войны на всех фронтах были введены штатные должности фронтовых и армейских венерологов. Те не только контролировали работу врачей и подсчитывали число зараженных солдат, но и распределяли медикаменты, а также координировали профилактическую работу с гражданскими медучреждениями. Кроме того, венерологи проводили медосмотры, следили за лечением солдат, которое проводилось в специальных «венерических» госпиталях, должны были выявлять источники заражения военнослужащих. Им помогали так называемые венерологические отряды Минздрава. Эти группы медиков двигались вслед наступающим частям Красной Армии, стараясь выявить среди гражданского населения возможные очаги инфекции и организовать лечение. Первыми их помощниками были органы НКВД, которым «добрые» соседи доносили на женщин, сожительствующих с немцами. В армии венерологи, как правило, сталкивались с двумя недугами — сифилисом и гонореей. Оба лечились не за один день и порой требовали госпитализации.

Обычно инфицированные доставлялись в специализированные венерические госпитали. На фронтах, где заболевание за весь период войны оставались незначительными, специализированные госпитали не обустраивались, и лечение проводилось только в отделениях армейских госпиталей для легкораненых. Здесь открывали сифилитическое, гонорейное и кожное отделение. Иногда создавали профилактическую группу, с помощью которой армейский венеролог проводил санитарно-венерическую разведку по выявлению зоны поражения местного населения. В большинстве случаев ее осуществляли армейские и дивизионные венерологи и гинекологи. Она была основой для развертывания дополнительных кожно-венерических отделений.

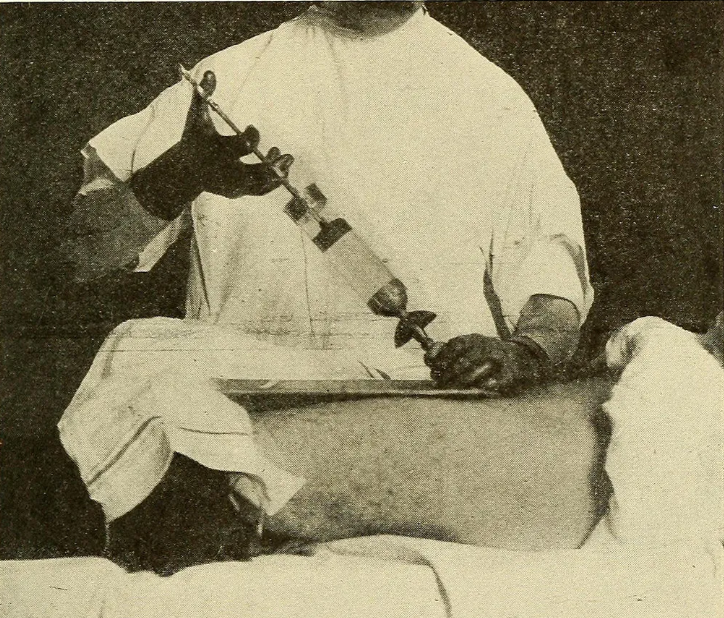

С сифилисом боролись медикаментозно, в основном использовали препараты новарсенол, арсеникоиды (промежуточный продукт синтеза сальваранса), маферсон и осарсол, а под конец войны пенициллин. Гонорею в полевых условиях искореняли таблетками сульфидина, но, когда тот стал дефицитом, чаще стали использовать «молочную» методику. Успешность этого метода вызывалась тем, что практически всегда врачи могли иметь под рукой коровье молоко в отличие от различных медицинских препаратов. Для лечения нужно было немного — коровье молоко и решительный доктор. Лучше всего врач-женщина. Ее стыдились и терпели любое «издевательство». Молоко кипятили десять минут, потом вводили его больному внутривенно, после чего температура тела пациента поднималась до 41ºС. Далее больного клали на стол, вчетвером удерживали его, а санинструктор с помощью зонда сдирал у «мученика» слизистую мочеиспускательного канала. После этого пациент шел на поправку, но каждый поход «по-маленькому» становился для него мукой, напоминая минуты сладкого удовольствия. Почти так же часто солдат лечили скипидаром, который очищали, растворяли в масле и вкалывали куб-полтора в больное «место». В первые сутки после инъекции болезнь обострялась, но позже больной больше страдал от высокой температуры — до 39 ºС — и очень сильных болей в месте инъекции, которые приковывали пациента к кровати на неделю.

Лечение гонореи — инъекция в уретру.

Всеми этими страданиями для красноармейцев дело и ограничивалось — иных санкций, кроме принудительного лечения, к подхватившим заразу солдатам не применяли. Даже к женщинам, ставшим источником болезней, относились схожим образом. Хотя, обычно, после второго «залета» отправляли в тыл. Командир всегда находил причину для такой «вредительницы», а медчасть — соответствующую справку для признания негодной по состоянию здоровья.

Другое дело партизаны, в лесу за гонорею могли и расстрелять. Так, советский командир лесных мстителей Антон Бринский, руководивший отрядом особого назначения НКВД в лесах Украины, в конце октября 1943 года написал в Украинский штаб партизанского движения о том, что среди его бойцов распространились венерические заболевания. Источником стала некая замужняя дама Евдокия Кузнецова, «подкинувшая» проблем четырем командирам и двум рядовым партизанам. По словам Бринского, ее расстреляли с формулировкой «за измену Родине».

На фронте бывали случаи, когда командир мог расстрелять женщину, от которой заразился. Чтобы избежать ответственности за такие действия он, как правило, давал жертве тяжелое боевое задание, в ходе которого она погибала, или когда отказывалась выполнять (понимала, что живой не вернется) — арестовывали и расстреливали за отказ выполнить приказ. Один из таких варварских способов наказания женщины за заражение половыми болезнями командиров произошел в конце 1942 года в одном из подразделений инженерных войск 67-й армии. Вечером в землянке лейтенанта собрались выпивать два полковников и хозяин жилья. В ходе пьянки к ним пришла военфельдшер Нина и тоже присоединилась к кампании. Впоследствии лейтенант пошел с женщиной в соседнюю землянку, где у них произошел половой контакт. Через некоторое время он заболел венерической болезнью и рассказал об этом полковникам. «Вечером мы собрались втроем, — вспоминал лейтенант. — В разговоре о моем заболевании полковник … тоже признался, что он болен и тут же решил военфельдшеру Нине дать боевую задачу — уйти к немцам в разведку, с расчетом, что отказ повлечет за собой арест и расстрел. И действительно уже через час после отказа пойти в расположение противника женщину расстрелял один из инфицированных ею полковников …

Прачечная на фронте. С одной стороны – «храм чистоты», а с другой, скрытый «храм любви» — распространитель «заразы».

Как уже отмечалось выше, количество заболеваний военнослужащих Красной Армии венерическими болезнями резко увеличилось, когда она пошла освободительным походом в Европу. Особенно ощутимый удар по красноармейцам нанесли немки, которых и насиловали, и которые отдавались за буханку хлеба или банку тушенки. По сообщению Военного совета 47-й армии «в марте 1945 число венерических заболеваний среди военнослужащих возросло по сравнению с февралем сего года в четыре раза». «Женская часть населения Германии в обследованных районах поражена венерическими заболеваниями на 8–15 %» — докладывал командующий армией.

Входят ли эти немки в 8–15 % венерически зараженных?

Несмотря на такое отношение к женщинам, венерические болезни, как правило, имеют две стороны, мужчину и женщину. И как показали исследования советских ученых, мужчины были виновны в разнесении «заразы» в четыре раза чаще женщин, а страдали за это, конечно, женщины. Те же исследования свидетельствуют, что количество вылеченных и восстановленных в строй советских военнослужащих за весь период войны составило 96,5%, к общему числу зараженных. Полученный опыт в лечении «позорных болезней», позволил советским врачам сократить срок лечения заболеваний в среднем с 31 дня в 1941 году до 26 дней в 1945 году. В этом, важное значение имело развертывание специализированных госпиталей или отделений фронтовых, армейских, дивизионных и в глубоком тылу; больные с латентным сифилисом в большинстве лечились амбулаторно-общевойсковыми врачами при частях или направлялись в тыл; с 1943 года было разрешено проводить уплотненное лечение сифилиса.

Исключительно большое значение для гражданского населения страны имела санация демобилизованных. Отпускались домой только те больные сифилисом, которые получили не менее двух курсов антисифилитического лечения. Все они, сейчас же по прибытии, через военкоматы и районные отделы здравоохранения брались на учет гражданскими лечебно-профилактическими учреждениями для продолжения лечения.

Следует отметить, что поставщиками венерических заболеваний на Родину были не только военнослужащие, но и репатриированные советские военнопленные и насильно угнанные остарбайтеры. Для их санации в группе оккупированных войск в Германии был создан 71 лагерь и 17 сборно-пересыльных пунктов, через которые ежемесячно проходило по 150-200 тысяч человек. В этих лагерях СМЕРШ выявлял предателей и врагов, а врачи – больных венерическими болезнями. Для последних были организованы специальные госпитали и медсанбаты, которых к середине 1945 года насчитывалось 86 единиц. О масштабах их работы можно судить по следующим цифрам. До августа 1945 года в СССР было перевезено до 4 миллионов человек, среди которых было около 1% вылеченных больных венерическими болезнями.

И все же, несмотря на приняты меры, Советский Союз не избежал массового заражения, хотя и в разы меньшего других стран. А затем еще десять лет залечивал «награды фронтовиков». Ну и конечно, сама проблема венерических заболеваний, не говоря уже о статистике, были непубличными темами в СССР. Считалось, что «позорные» болезни, да еще и «заработанные» вне семьи, а внебрачные связи в Союзе относились к аморальным явлениям, да при такой массовости, могли подорвать созданный пропагандой ареол «доблестных советских солдат». И не дай Бог, не только советские граждане, но и весь мир мог подумать, что Красная Армия не только освобождала Европу, но еще и «пользовала» ее.

Заключение

Женщины на войне действительно подвергались постоянным домогательствам, особенно со стороны представителей командного состава. Обычно «приглашение на свидание» выглядело как вызов командиром вечером в землянку якобы для получения задания, зная о подобной схеме, многие девушки вместо пуговиц на брюках использовали тесемки — стянуть штаны можно было, только разрезав их. Многие женщины не выносили тяготы службы и постоянные посягательства на свою честь: случались самострелы или даже суициды.

В тоже время во многих воспоминаниях ветеранов отзывы о женщинах-военнослужащих не высокого мнения. Низкая культура (образование 7 классов – редкость), доступность, низкие моральные качества, готовность выпить, курить, злословие – для многих изменило отношение к фронтовичкам. Действовало кредо – живем – пока живы или война все спишет. Многих испортила война. Народное творчество здорово это подмечало, и, не осуждая, смерилось. Приведем фрагмент альтернативной песни к знаменитой «Темной ночи»:

Темная ночь. Всех испортила женщин война.

И теперь уж иные слова в этой песне поются.

Муж далеко. Он не видит. Не будет он знать.

И нельзя от жизни не брать, что возможно.

Танцы, вино. Маскировкой закрыто окно.

И в квартире военных полно, от сержанта и выше.

Ты меня ждешь, а сама с лейтенантом живешь

И от детской кроватки тайком ты в кино удираешь.

Еще один альтернативный текст на популярную песню «Моя любимая»:

Мужская партия:

Ты пишешь письма часто мне, что я забыл тебя.

Но ты пойми, на фронте я, моя любимая!

Как много их, не перечесть, ждут писем от меня.

И в Омске есть, и в Туле есть, моя любимая.

Еще ты пишешь: есть уж дочь. Похожа на меня.

Ну что ж, расти. И я не прочь, моя любимая.

«А где отец малютки той», — кто спросит у тебя. –

Скажи, погиб на фронте он, моя любимая».

Хотя тобой всегда горжусь, но ждет меня семья.

К тебе я больше не вернусь, моя любимая.

Из женского ответа:

Ты пишешь, что не перечесть всех женщин у тебя.

И у меня, однако, есть мужей десятка два.

Ты прав: всему виной война, но я и не сержусь.

И если ты меня забыл, ничуть не огорчусь.

Таких, как ты, — не перечесть – таков закон войны.

И в Омске есть, и в Туле есть, такой подлец, как ты!

Нетрудно заметить, что негативное в целом отношение к «фронтовым девушкам» объяснялось в значительной степени тем, что равенство мужчин и женщин было в СССР декларировано, но психологически не принято, ни мужчинами, ни, по-видимому, большей частью женщин. То, что считалось позволительным для мужчин, считалось предосудительным для женщин, касалось ли это отношений с сексуальными партнерами или, скажем, языка. Вся армия, сверху донизу, не только говорила, но и думала по-матерному. Однако же если женщины, применяясь к окружающей среде, или в силу своего прошлого опыта и привычек употребляли ненормативную лексику, это непременно замечалось и осуждалось.

Война сломала традиционный уклад жизни и принятые нормы поведения, в том числе в отношениях между мужчинами и женщинами. В послевоенное время наступил период «нормализации» и «свобода отношений» в экстремальных условиях уже к 1960-м годам вернулась в довоенные рамки морали и поведения.

Напоследок отметим, что поднятая тема по-человечески сложная, неоднозначная, граничащая со светлыми чувствами, безысходностью и низменностью. Тема, носящая исключительно индивидуальный характер и не подлежащая обобщению. Тема, присущая войне и не понятная в мирной жизни. Оправдывать мужчин или винить женщин так же бессмысленно, как опровергать законы природы. Надо принять все как есть, как историю…

По материалам сайтов: https://journals.openedition.org; https://zionistishpropaganda.wordpress.com; https://elle.ua; https://cripo.com.ua; russian7.ru; https://militaryarms.ru; http://gazeta-bam.ru; http://2cvkg.ru; https://www.pnp.ru; https://www.svoboda.org; https://diletant.media; https://kulturologia.ru; https://museum-unecha.ucoz.net; https://histrf.ru; https://cyberleninka.ru; https://nv.ua; https://promum.com.ua; http://www.world-war.ru; https://yle.fi; https://picturehistory.livejournal.com; https://www.akg-images.co.uk; https://krakow.ipn.gov.pl; https://rusrand.ru; http://airaces.narod.ru; http://www.alternativefinland.com; https://ru.wikipedia.org; http://perinne.fi/; http://www.lottasvard.fi/; http://www.lottamuseo.fih; https://www.france-libre.net; https://www.bpb.de; http://www.suomenlottaperinneliitto.fi; https://fishki.net; https://cyberleninka.ru; https://museum-unecha.ucoz.net; https://www.thevoicemag.ru; https://pikabu.ru.

Литература: О. Будницкий. Мужчины и женщины в Красной Армии (1941-1945). – М, 2011.

См. также: Фото | СССР. Женщины на фронте.