О жизни населения на оккупированной нацисткой Германией территории СССР рядовому обывателю более-менее известно. Жизнь же в оккупированных странах Европы мало известна и не описана как в советской историографии, так и в постсоветской. Причины этого, и в наличии «железного занавеса», и в понимании руководством Советского Союза того, что оккупационный режим в Европе в сравнении с СССР был значительно мягче, для объяснения чего у Советов не находилось убедительных аргументов. Дабы иметь, хотя бы общее представление о жизни населения Европы «под немцами», мы обобщили имеющуюся в отрытых источниках информацию и предлагаем нашему читателю.

Общие сведения

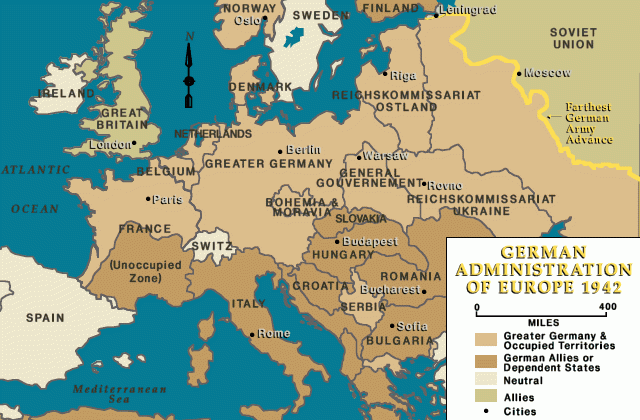

Под оккупированной нацистами Европой понимают суверенные страны Европы, которые были полностью или частично оккупированы в военном и гражданском плане, включая марионеточные правительства, военными силами и правительством нацистской Германии в разное время, как во Время Второй мировой войны, так и до ее начала. К примеру, Австрия и Чехословакия были захвачены нацистами задолго до официального начала Второй мировой войны. Германский Вермахт оккупировал европейскую территорию:

— на восток до города Моздок на Северном Кавказе в Советском Союзе;

— на север до поселения Баренцбург на Шпицбергене в Королевстве Норвегия;

— на юге до острова Гавдос в Королевстве Греция;

— на западе до острова Уэссан во Французской Республике.

В 1941 году около 280 миллионов человек или более половины населения Европы, находились под властью Германии или ее союзников и марионеточных государств. Оккупированная территория занимала площадью 3 300 000 км².

За пределами Европы немецкие войска контролировали районы Северной Африки, включая Египет, Ливию и Тунис. Немецкие военные ученые установили метеостанцию Шатцграбер архипелаге Франца-Иосифа. Укомплектованные немецкие метеостанции также работали в Северной Америке, включая три в Гренландии: Хольцауге, Бассгайгер и Эдельвейс.

Оккупированные Германией территории Европы на 1942 год.

Уже в 1942 году Германия оккупировала большую часть Европы. Территория Великой Германии была расширена за счет Австрии, Люксембурга, Саарской, Рейнской, Глучинской областей и Судетской области Чехословакии, а также Протектората Богемии и Моравии. Территории Польши, Франции, Бельгии, Норвегии, Нидерландов, Дании, Бельгии, Албании, западной части СССР, части северной Греции, части Югославии и Италии, Норманнские острова Великобритании были оккупированы в разное время 1940 -1944 годов.

В результате территориального передела Европы образовались марионеточные государства под протекторатом нацисткой Германии: Словацкая Республика, Черногория, Хорватия, Македония, Сербия и Итальянская Социальная Республика.

Для оккупированных территорий в 1940 году Reichsmark выпустил оккупационные рейхсмарки — билеты и монеты Имперских кредитных касс. Кредитные кассы были открыты в Албании, Бельгии, Греции, Дании, Нидерландах, Сербии, Франции, Хорватии, Черногории, Люксембурге, Польше, оккупированных территориях СССР. Выпускались билеты номиналом от 50 рейхспфеннигов до 50 рейхсмарок, а также монеты в 5 и 10 рейхспфеннигов.

5 рейхспфеннигов.

10 рейхспфеннигов.

Военные марки кредитных касс являлись законным платёжным средством на территории всех оккупированных стран или обменивались в местных банках и отделениях кредитных касс на внутреннюю валюту по фиксированному курсу. В большинстве оккупированных стран за национальной валютой была сохранена платёжная сила. Курс военной марки по отношению к местной валюте всегда устанавливался оккупантами на уровне, значительно превышавшем паритет покупательной силы сопоставляемых валют: официальный курс военной марки в декабре 1941 года равнялся 20 французских франков или, 2,5 бельгийского франка или 1,67 норвежской кроны или 0,75 нидерландского гульдена или 2 датских кроны или 20 сербских динаров или 60 греческих драхм. Фактически билеты имперских кредитных касс в известном смысле стали международной валютой.

50 рейхспфеннигов.

1 рейхсмарка.

2 рейхсмарки.

5 рейхсмарок.

20 рейхсмарок.

50 рейхсмарок.

Покупательная сила оккупационной рейхсмарки как на рынке, контролируемом оккупантами, так и на чёрном рынке была различной в зависимости от местных условий. Во Франции, например, она была выше, чем в Бельгии, в Бельгии выше, чем в Югославии. Как правило, обесценение военной валюты увеличивалось в направлении с запада на восток, что объяснялось применительно к каждой стране различием в степени и методах ограбления оккупированных стран, в размерах эмиссии местных и военных денег. Операциями с оккупационными марками занимались военнослужащие германской армии, чиновники оккупационных властей, торговцы, французские партизаны, британская разведка и др.

Поскольку спекуляция военными марками подрывала моральное состояние армии и усиливала коррупцию среди административных властей, германское правительство 9 ноября 1942 года издало распоряжение о наказании за присвоение, передачу за вознаграждение и незаконный вывоз военных денег из одной страны в другую. Постепенно по мере создания местных эмиссионных систем выпуск военных марок прекращался, немецкие военные власти переходили к финансированию своих расходов за счёт местной валюты, получаемой ими в основном под видом возмещения оккупационных расходов. Изъятие оккупационных марок не оформлялось законодательными актами.

Во Франции, Бельгии и Нидерландах средства, затраченные эмиссионными банками на выкуп оккупационных марок, были включены в «стоимость оккупации», а в Дании и Норвегии — в «кредит», предоставленный эмиссионными банками правительству Германии. Изъятие происходило без широкой огласки. Точных данных об эмиссии военных марок и распределении их по странам нет. По данным сводного баланса имперских кредитных касс к концу 1943 года эмиссия составила 7122 млн. оккупационных марок.

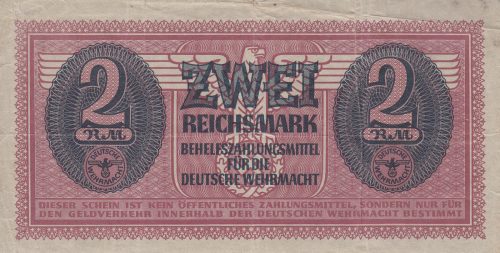

В 1940—1945 годах выпускались «платёжные средства довольствия германских вооружённых сил», предназначавшиеся для военнослужащих воинских частей, снабжавшихся товарами по линии интендантских и иных тыловых служб. Выпускались купюрами в 1, 5, 10, 50 рейхспфеннигов, 1 и 2 рейхсмарки. Они печатались с одной стороны листа.

1 рейхспфенниг германских вооруженных сил.

1 рейхспфеннигов германских вооруженных сил.

1 рейхсмарка германских вооруженных сил.

2 рейхсмарки германских вооруженных сил.

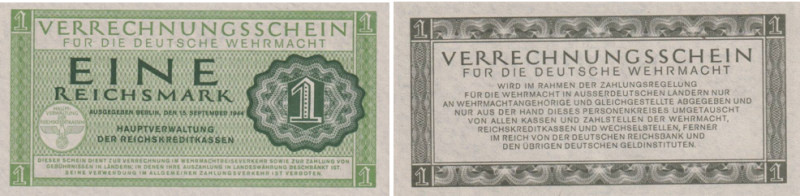

В начале 1944 года Главным управлением государственных кредитных касс был начат выпуск «расчётных знаков германских вооружённых сил» для военнослужащих при выезде (транзите) за границу. На них должны были обмениваться германские и оккупационные рейхсмарки. Прибывая к месту службы за границей Германии, военнослужащие обменивали эти расчётные знаки на обращавшиеся на данной территории оккупационные или местные знаки. Иное обращение этих знаков было запрещено. Они выпускались купюрами в 1, 5, 10 и 50 рейхсмарок.

1 рейхсмарка расчетных знаков Вермахта.

50 рейхсмарок расчетных знаков Вермахта.

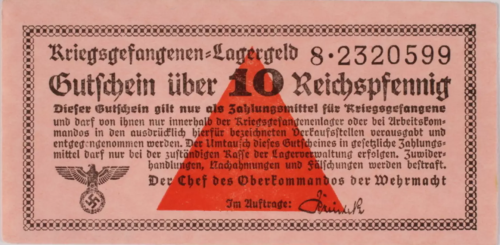

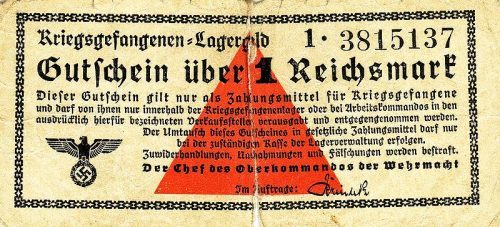

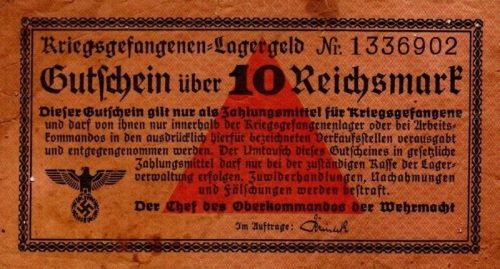

В 1940—1945 годах выпускались специальные денежные знаки для использования в лагерях военнопленных купюрами в 1, 10, 50 рейхспфеннигов, 1, 2, 5, 10 рейхсмарок.

10 рейхспфеннигов для лагерей военнопленных.

1 рейхсмарка для лагерей военнопленных.

10 рейхсмарок для лагерей военнопленных.

Детальное описание оккупационного режима нацисткой Германии приведено в разрезе оккупированных регионов и стран ниже.

Жизнь населения на территориях, присоединенных к Великой Германии: Австрии, Люксембурге, Саарской, Рейнской, Судетской и Глучинской областях Чехословакии, а также Протектората Богемии и Моравии, почти ничем не отличалась от жизни самих немцев нацисткой Германии.

Немецкая оккупация Албании

25 марта 1939 года фашистская Италия как «гарант» Албании по двусторонним договорам 1926, 1927 и 1936 годов предъявила ей ультиматум, добиваясь согласия на протекторат в обмен на финансовую помощь. Король Албании Ахмет Зогу отказал. 7 апреля итальянская армия вторглась в страну, а уже 12 апреля в Тиране между Италией и Албанией была заключена «личная уния», означавшая включение в состав Итальянского королевства. В начале осени Италия вышла из войны, и немцы, опасаясь высадки англичан, 8 сентября 1943 года ввели свои войска в Албанию. Под оккупацией оказалось 52 667 км² на которых проживало 1,7 млн. человек.

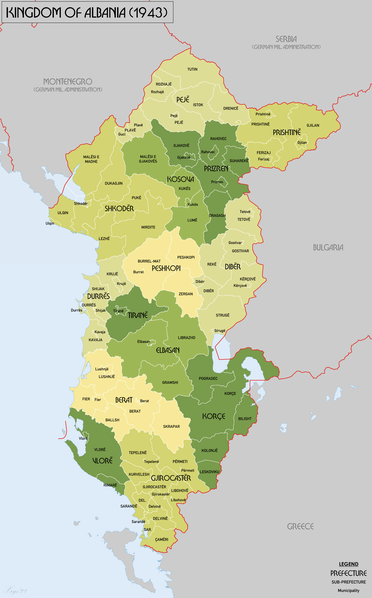

Албанское королевство 1943–1944 гг.

Немцы, опираясь на националистическое движения, которое возглавлял Балли Комбетар, объявляют о создании Албанского королевства. Албания под немецкой оккупацией сохранила контроль над территориями, которые она получила во время итальянского правления, включая большую часть Косово, а также Западную Македонию, город Тутин в Сербии и полосу Восточной Черногории. Обещание немцев сохранить границы Албании 1941 года и независимость государства, обеспечили новому правительству изначально большую поддержку со стороны народа. Игры в восстановление независимости начались с отмены «личной унии» 1939 года и создание Комитета по провозглашению независимости Албании. По инициативе Комитета было созвано некое подобие учредительного собрания, которое избрало регентский совет. Премьер-министром прогерманского марионеточного правительства 4 ноября 1943 года стал богатый косовский помещик Реджеп Митровица. Он опирался на поддержку вооружённых отрядов Северной Албании и Косово. Был введён режим чрезвычайного положения и объявлено, что за каждого убитого или раненого германского военного будет повешено без суда и следствия 10 албанцев. Правительство Митровицы объявило о создании на севере страны в районе Шкодры «добровольческих священных батальонов как орудия сопротивления коммунистам и другим врагам». В их главе стояли субсидируемые властями «священные офицеры», то есть патриархальные вожди, старейшины родовых кланов. Гестапо в сотрудничестве с албанской жандармерией убили большое количество сербов и преследовали ромов.

Немецкий контрольно-пропускной пункт в центральной Албании. 1943 г.

Немецкая колонна в Тиране.

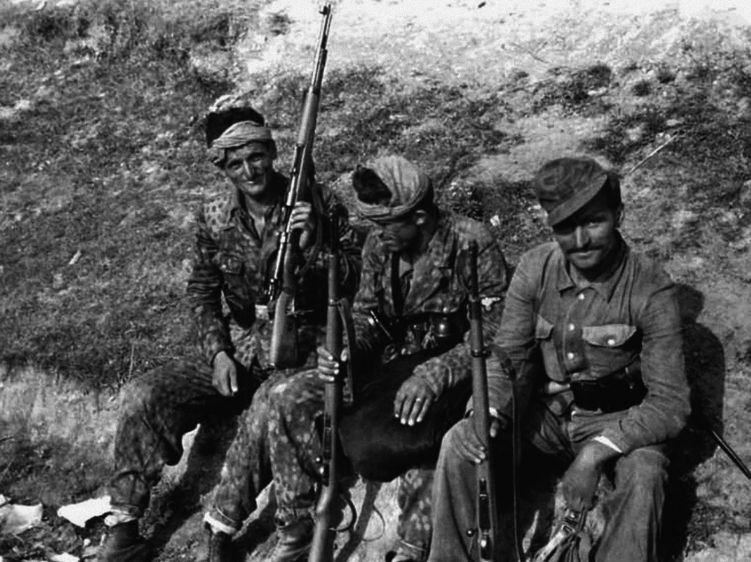

Немцы сформировали Албанскую армию, повысили эффективность жандармерии. Многие подразделения, сотрудничавшие с итальянцами, были сохранены и впоследствии использовались немцами в антипартизанских операциях. Добровольческая милиция использовалась в качестве пограничной охраны реорганизованного албанского государства. Воюя в своих собственных местных районах (в Косово и Македонии), они сражались как с партизанами, так и с четниками. В апреле 1944 года была создана 21- я горная дивизия Ваффен СС Скандербег, которая была больше известна убийствами, изнасилованиями и грабежами в преимущественно в сербских районах, чем участием в боевых операциях от имени немецких военных сил.

Солдаты 21-й горной дивизии Waffen-SS «Skanderbeg» (1-я албанская).

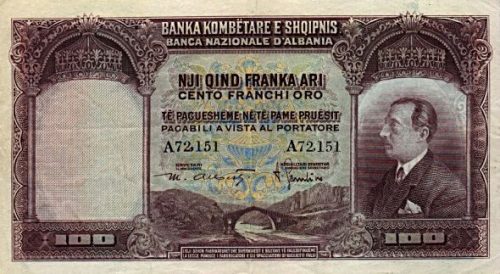

В Албанском королевстве, большая часть промышленной и экономической деятельности была либо монополизирована, либо получила высокий приоритет для эксплуатации Германией. Почти все работающие экспортные компании управлялись немцами, в основном немецкими военными. Рудники хромовой руды, магнезита и лигнита, а также нефтяные месторождения, расположенные по всей Албании, находились под прямым контролем Германии. С середины сентября 1943 года по конец августа 1944 года в Германию было экспортировано 2 647 тонн обработанного и необработанного магнезита. В Деволле было переработано около миллиона тонн сырой нефти после того, как нефтяные месторождения были введены в эксплуатацию к маю 1944 года. Валютой, которая использовалась во время немецкой оккупации, была албанская золотая франга. Однако в обиходе была и лира, имевшая хождение в Словении, Албании и Югославии.

Албанская банкнота достоинством 100 франга с портретом Зогу.

5 лир имевшие хождение в Словении, Албании и Югославии. 1944 г.

Албанцы часто укрывали еврейских беженцев в горных деревнях и перевозили их в порты Адриатического моря, откуда они бежали в Италию. Другие евреи присоединялись к движениям сопротивления по всей стране. Около 600 евреев были убиты в оккупированной странами Оси Албании во время Холокоста.

Национально -освободительное движение в Албании возникло еще в 1942 году под руководством коммунистов. Успехи Народно-освободительной армии Югославии, освободившей к концу 1942 года пятую часть территории страны, и Национально-освободительного фронта Греции, оказали влияние на подъём освободительного движения в Албании, начала налаживаться координация действий между партизанами Албании, Греции и Югославии. К 1944 году образовался Албанский национальный фронт освобождения, который насчитывал около 40 тысяч участников. К началу зимы 1944 года партизанская армия выбила оккупантов из многих городов и районов Центральной и Южной Албании. Партизаны полностью освободили Албанию от немецкой оккупации 29 ноября 1944 года. Армия национального освобождения, которая в октябре 1944 года уже состояла из 70 тысяч регулярных солдат, также принимала участие в войне вместе с антифашистской коалицией. Албанские партизаны помогли в освобождении Косово и оказали содействие коммунистическим силам Тито в освобождении части Черногории и южной Боснии и Герцеговины. К тому времени Красная Армия также вступила в соседнюю Югославию, а немецкая армия отступала из Греции в Югославию.

См. также: Фото | Албания в годы войны

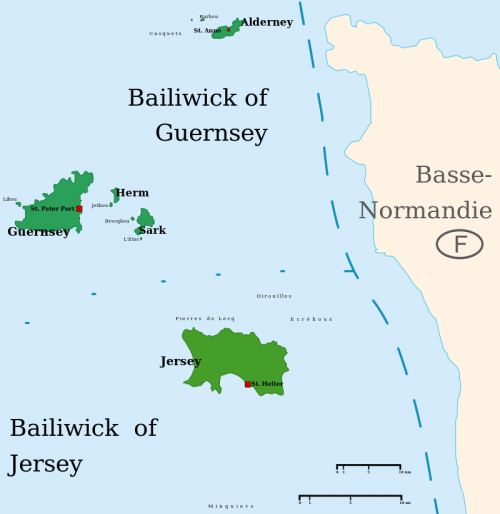

Нормандские острова в оккупации

До начала Второй мировой войны Нормандские острова находились в подчинении Великобритании. 15 июня, после поражения союзников во Франции, британское правительство решило, что Нормандские острова не имеют стратегического значения и отказалось их защищать. Они были демилитаризованы и объявлены «открытым городом». Однако эта информация не была доведена со сведения Германии. Начиная с 16 июня 1940 года британцы провели эвакуацию войск и части населения с островов. Последний официальный корабль с эвакуированными отправился с островов 23 июня, хотя почтовые и грузовые суда продолжали заходить на острова до 28 июня. С Гернси было эвакуировано 5000 школьников и 12000 взрослых из 42000 населения. На Джерси, из 50 000 жителей уехало только 6 600 человек. Большинство эвакуированных детей были разлучены со своими родителями. Некоторым оказывалась финансовая помощь по программе «План приемных родителей для детей, пострадавших от войны», в рамках которой каждый ребенок спонсировался богатым американцем.

Группа детей готовится к эвакуации до прихода нацистов. 1940 г.

Немцы не знали, что острова были демилитаризованы и подошли к ним с осторожностью. Разведывательные полеты оказались безрезультатными. 28 июня 1940 года они послали эскадрилью из бомбардировщиков над островами и бомбили гавани Гернси и Джерси. Всего в ходе рейдов было убито 44 островитянина. BBC передала запоздалое сообщение о, что острова были объявлены «открытыми городами», а позже в тот же день сообщила о бомбардировке острова немцами.

Нормандские острова на карте.

Пока Вермахт готовил операцию «Grünpfeil» — вторжения на острова двух штурмовых батальонов, летчик-разведчик гауптман Либе-Питериц 30 июня совершил пробную посадку на заброшенный аэродром Гернси, чтобы определить уровень защиты. Он сообщил о своей кратковременной посадке Люфтваффе, которая пришла к выводу, что острова не защищены. В тот вечер на Гернси на транспортных самолетах «Юнкерс» был доставлен взвод из Люфтваффе. Инспектор полиции Гернси прибыл в аэропорт с письмом, подписанным судебным приставом-исполнителем, в котором говорилось, что «этот остров объявлен открытым островом правительства Соединенного Королевства». Старший немецкий офицер, майор Альбрехт Ланц, попросил, чтобы его отвели к начальнику острова. Ланц объявил через переводчика, что Гернси находится под немецкой оккупацией. 2 июля, небольшой отряд отправился с Гернси на Сарк, который капитулировал 4 июля. Первые морские немецкие войска в составе двух зенитных частей прибыли в порт Санкт-Петер на захваченном сухогрузе «Holland» 14 июля. Официально острова считаются оккупированными с 30 июня 1940 года. После бегства властей и войск, приставы взяли на себя гражданские функции губернаторов островов.

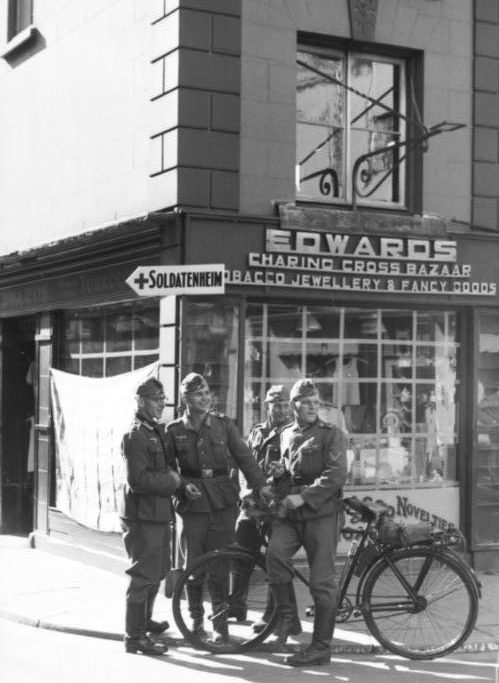

Немецкие солдаты на Британских Нормандских островах. 1940 г.

Немецкие войска на Джерси. 1941 г.

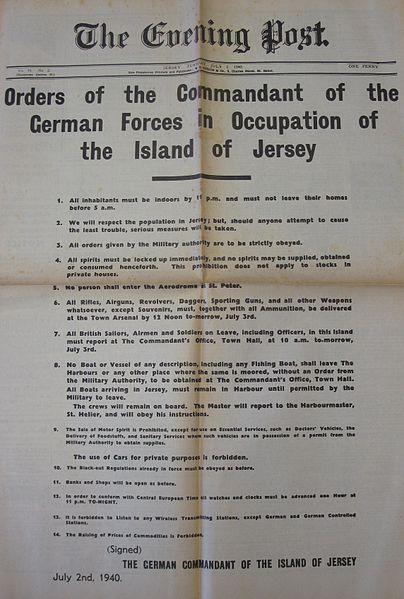

Немецкие войска быстро укрепили свои позиции. Они ввели пехоту, установили связь и противовоздушную оборону, установили воздушное сообщение с оккупированной материковой Францией. Немцы организовали свою администрацию как часть департамента Манш, где она была де-факто включена в состав Вишистской Франции. Правопорядок обеспечивала Feldkommandantur 515. Комендант издал приказ в Гернси 2 июля 1940 года и в Джерси 8 июля 1940 года, предписывающий, что законы, принятые законодательными органами островов, должны быть одобрены комендантом, и что немецкие приказы должны восприниматься как законы. Гражданские суды продолжат свою работу, а немецкие военные суды рассматривали нарушения немецкого законодательства.

Приказ немецкого коменданта на острове Джерси. 2 июля 1940 г.

Немцы проводили более сдержанную политику в отношении населения, чем на других оккупированных немцами территориях. Ожидая быстрой победы над Британией, оккупационные немецкие силы изначально экспериментировали, используя умеренный подход к нееврейскому населению. Вооруженное сопротивление островитян немецкой оккупации практически отсутствовало, хотя на островах было совершено несколько рейдов британских войск. Многие островитяне были наняты немцами для выполнения различных работ и оказания услуг.

Немецкие власти изменили часовой пояс Нормандских островов с GMT на CET, чтобы привести острова в соответствие с большей частью континентальной Европы, а также правила дорожного движения были изменены на правостороннее движение. На островах были выпущены оккупационные деньги для поддержания экономики. Так, на Джерси были выпущены банкноты достоинством в 6 пенсов, 1, 2 и 10 шиллингов и 1 фунт. Немецкие военные силы использовали их для оплаты товаров и услуг. Местные жители, работавшие у немцев, получали зарплату в оккупационных рейхсмарках. Немцы разрешили функционировать кинотеатрам и театрам; их военные оркестры выступали на публике.

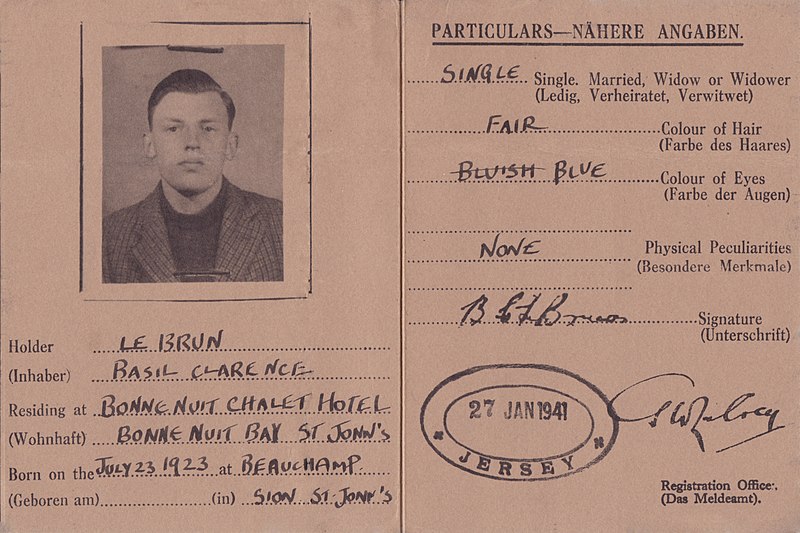

Удостоверение личности, выданное жителю острова в январе 1941 года.

По прибытии на острова немцы выпустили прокламации, навязывающие новые законы местным жителям. Со временем были опубликованы дополнительные законы, ограничивающие права, и их нужно было соблюдать. Немцы ввели многие ограничения для населения островов: было запрещено владение оружием, лодками, радиоприемниками, автомобилями, велосипедами, фотокамерами, бензином. Запрещалась рыбалка, распитие спиртных напитков, изменение цен на товары, патриотические песни и знаки, собираться более трех человек, доступ к пляжам, функционирование общественных организаций и клубов, свобода слова, наем квартир. Вводилась цензура, комендантский час, обменный курс к рейхсмаркам, нормирование продовольствия, регистрация населения, удостоверения личности, немецкий язык в школах. Пассажирские перевозки были ликвидированы. Собрания в церквях и часовнях были разрешены, и можно было молиться за британскую королевскую семью и благополучие Британской империи, хотя ничего нельзя было сказать против чести или интересов немецкого правительства или вооруженных сил.

Немецких солдат воздерживали от насилия в отношении населения островов. Солдаты могли быть наказаны за преступления против гражданского населения. Однако по мере того, как война прогрессировала, и солдаты были переведены в другие зоны боевых действий, дисциплина солдат снижалась, что влияло на их манеры и отношение. Серьезные проблемы начали возникать в последний год оккупации, когда продовольствия и топлива стало не хватать

В рамках строительства Атлантического вала в 1941-1945 годах оккупационные войска и Организация Тодта построили укрепления, туннели, дороги и другие сооружения на Нормандских островах. Большая часть работ была выполнена подневольными рабочими, включая и узников концлагерей. Немцы перевезли на острова более 16 тысяч человек для строительства укреплений. Проблема использования местной рабочей силы возникла в самом начале оккупации. Добровольно островитяне отказались работать, однако экономическая необходимость заставила многих островитян принять работу, предлагаемую немцами. Немцы также привлекали граждан к работам в качестве наказания за нарушение комендантского часа или других правил, мотивируя в качестве альтернативы депортации в Германию.

Русские пленные, которых принуждали к рабскому труду на Нормандских островах.

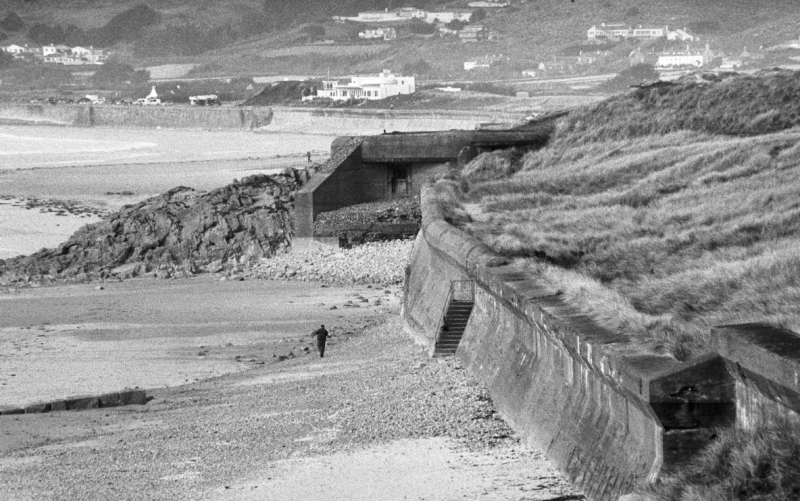

Нормандские острова были среди наиболее укрепленных частей Атлантического вала, особенно Олдерни, который находится ближе всего к Франции. Гитлер приказал превратить Нормандские острова в «неприступную крепость». В течение 1942 года одна двенадцатая часть ресурсов, направляемых на весь Атлантический вал, была выделена на укрепление Нормандских островов. Гитлер постановил, что 10% стали и бетона, предназначенных для строительства Атлантического вала, идут на Нормандские острова. К 1944 году только при проходке туннелей было извлечено 244 тысяч кубических метров породы. В то же время в 1944 году весь Атлантический вал от Норвегии до франко-испанской границы, извлек около 225 тысяч кубических метров. В Джерси и Гернси были построены легкие железные дороги для снабжения прибрежных укреплений. На островах были обустроены сотни артиллерийских позиций, подземные госпитали, склады и арсеналы. Всего на Нормандских островах было построено более 300 крупных бетонных конструкций. Укрепления были тщательно замаскированы, в том числе и зелеными насаждениями. Камуфляж в виде краски, распыленного бетона и соломы на проволочной сетке, а также деревянных конструкций был обычным явлением. Гранитные камни были встроены в некоторые бетонные стены, чтобы придать им вид натурального камня. Были созданы ложные позиции, в том числе с использованием бревен для имитации орудий и ложных минных полей. Использовалась более экзотическая маскировка, в том числе маскировка позиций под дома. Вся береговая линия, которая могла бы использоваться для высадки десантов, была застроена бетонными сооружениями, валами и инженерными укреплениями. Большинство береговых оборонительных сооружений были спроектированы для стрельбы по всему пляжу, амбразуры были защищены от вражеского огня с открытого моря. Это позволяло вести взаимосвязанный и самоподдерживающийся огонь. Только на Гернси было 118 минных полей, которые состояли из 69,3 тысяч мин. Острова защищало 11 береговых батарей калибром от 150 до 210 мм.

Немецкие укрепления на островах.

На острове Олдерни были построены четыре концентрационных лагеря, являвшихся подразделением лагеря Нойенгамме под Гамбургом. Они были названы в честь четырёх Фризских островов – Нордерней, Боркум, Зильт и Гельголанд. Нацистская организация Тодта управляла каждым лагерем и использовала смесь добровольцев и принудительных рабочих для строительства фортификационных сооружений, бункеров, огневых точек, бомбоубежищ, бетонных укреплений, тоннелей, складов для вооружения и других военных объектов. В трудовых лагерях Боркум и Гельголанд содержались «добровольцы», положение которых было несколько лучше, чем у узников двух других лагерей. В лагере Зильт содержались евреи, в Нордерней — угнанные из стран (Восточной) Европы и СССР, а в Гельголанде работали русские из военно-строительной организации Тодта. Более 700 заключенных погибли до июня 1944 года, ко времени, когда лагери Олдерни были закрыты, а оставшиеся заключённые были увезены в Германию.

Останки концлагеря Зюльт на острове Олдерни после капитуляции нацистов.

Масонские храмы в Джерси и Гернси были разграблены в январе 1941 года, а обстановка и регалии были конфискованы и доставлены в Берлин для показа. Были изучены списки членов масонских лож. За время оккупации было депортировано 1003 людей из Гернси и более 300 островитян были вывезены из Джерси в концентрационные лагеря и тюрьмы на континенте за политические преступления, совершенные против немецких оккупационных войск. Всего из островов было депортировано 2300 человек, 45 из которых умерли до окончания войны. Из 66 тысяч человек, проживавших во время войны на Нормандских островах, в общей сложности около 4 тысяч островитян были осуждены за нарушение законов (около 2600 на Джерси и 1400 на Гернси), хотя многие из них были осуждены за обычные уголовные преступления, а не за сопротивление.

На островах проживало небольшое количество евреев. Во время оккупации 18 евреев зарегистрировались из примерно 50 проживавших на островах. Был составлен список еврейской собственности, включая собственность, принадлежащую эвакуированным островным евреям, которая была передана немецким властям. Местные власти предприняли некоторые усилия, чтобы смягчить антисемитские меры со стороны нацистских оккупационных сил, и, как таковые, отказались требовать от евреев носить опознавательные желтые звезды. Антиеврейские меры не проводились систематически. За время войны пострадали 3 женщины, которых немцы отправили в Освенцим.

Вооруженного сопротивления на островах не было, причем и британское правительство его не поощряло. Вся борьба Великобритании заключалась в нескольких сбросах на острова пропагандистских газет и листовок. Островитяне практиковали пассивное сопротивление, акты мелкого саботажа, укрытие и помощь сбежавшим рабам и публикацию подпольных газет, содержащих новости с радио BBC. Многие островитяне вместо конфискованных радиоприемников изготавливали самодельные кристаллические приемники и продолжали слушать BBC, несмотря на риск быть обнаруженными немцами или быть донесенными соседями.

Массовое сопротивление островитян выразилось в использовании знака «V», инициированного Черчиллем. Они носили значки победы V, сделанных из монет. Обычно их носили под воротником пиджака, и при виде друга переворачивали, чтобы показать значок.

Образцы значков, сделанных из монет, выставленные в музее Ла Валетт в Гернси.

По оценкам, 225 человек сбежали с Нормандских островов в течение оккупации. Эти беглецы смогли предоставить ценную информацию MI 19 — подразделению военной разведки. Она включала не только информацию о состоянии островитян, но и об обороне островов.

Некоторые женщины острова «братались» с оккупационными войсками. Это не одобрялось большинством островитян, которые дали им уничижительное прозвище «Джерри-бэг». От этих отношений родилось около 900 внебрачных детей. Многие из них выросли в других семьях или, возможно, были впоследствии усыновлены. Многие были помещены в приюты, в то время как ходили слухи, что в соответствии с расовыми идеями нацистской партии некоторых из них увозили на усыновление в Германию. Немецкие военные власти пытались запретить половые связи, чтобы сократить случаи заболеваний, передающихся половым путем. Они открыли бордели для солдат, укомплектованные французскими проститутками под немецким медицинским наблюдением.

Две британские женщины отдыхают с немецким солдатом.

Атаки Вооруженных сил Великобритании островов в период оккупации ощутимых результатов не принесли. 22 атаки Союзников с воздуха на Нормандские острова во время войны привели к 93 смертям и 250 ранениям, многие из которых были работниками Организации Тодта в портах или на транспортах. Погибло тринадцать членов экипажа. В результате морских атак погибли немецкие солдаты и моряки, гражданские лица и работники Организации Тодта, включая судно « Минотавр», на борту которого находилось 468 работников Организации Тодта, включая женщин и детей из Олдерни, которое было атаковано торпедными катерами Королевского канадского флота.

В июне 1944 года союзные войска начали освобождение Нормандии. Они решили обойти Нормандские острова из-за их мощных укреплений. В результате немецкие линии поставок продовольствия и других товаров через Францию были полностью перерезаны. Запасы продовольствия у островитян уже истощались, и это значительно ухудшило ситуацию — островитяне и немецкие войска были на грани голода. В августе 1944 года Министерство иностранных дел Германии сделало предложение Великобритании через Швейцарский Красный Крест, которое предусматривало освобождение и эвакуацию всех гражданских лиц Нормандских островов, за исключением мужчин призывного возраста в обмен на поставки продовольствия и топлива. Черчилль отклонил предложение: — «Пусть они голодают. Они могут гнить в свое удовольствие». Лишь в декабре 1944 года судну Международного комитета Красного Креста SS «Vega» разрешили оказать помощь голодающим островитянам. Также были доставлены посылки Красного Креста с солью и мылом, медицинские и хирургические принадлежности. Vega совершила еще пять рейсов на острова, последний после того, как острова были освобождены 9 мая 1945 года.

Посылки Красного Креста на голодающих островах.

8 мая 1945 года в 10:00 немецкие власти сообщили островитянам, что война окончена. На следующее утро, 9 мая 1945 года, HMS Bulldog прибыл в Сент-Питер-Порт, на котором немецкие командование подписало акт безоговорочной капитуляции. Вскоре после этого в Сент-Питер-Порте высадились британские войска.

Подписание капитуляции немецкого гарнизона Нормандских островов на борту HMS Bulldog.

Жители островов встречают британскую армию. 10 мая 1945 г

После освобождения были расследованы обвинения в сотрудничестве с оккупационными властями. Только 12 случаев дошли до судебного преследования, да и те были прекращены из-за недостаточных оснований. Наоборот, в декабре 1945 года был опубликован список британских наград, присуждаемых определенному числу выдающихся островитян за заслуги во время оккупации. Женщин, известных как «Джерри-бэги» власти защищали от мести сограждан. Примечательно, что ни один немец, виновный в смертях рабочих, военнопленных и островитян не был наказан.

Нормандские острова были единственной де-юре частью Британской империи в Европе, оккупированной нацистской Германией во время войны.

См. также: Фото | Великобритания. Нормандские острова в годы войны

Немецкая оккупация Бельгии

10 мая 1940 года немецкие войска без объявления войны вторглись на территорию Бельгии. К концу 18-дневной кампании бельгийская армия была отброшена на северо-запад страны и окончательно капитулировала 28 мая. 42 942 км² Бельгии оказались под оккупацией. Тысячи бельгийских солдат были взяты в плен. Правительство бежало во Францию, а затем в Великобританию, учредив правительство в изгнании.

Немецкая кавалерия на параде в Брюсселе вскоре после вторжения в Бельгию. Май 1940 г.

Вскоре после капитуляции бельгийских войск на оккупированной территории была учреждена военная администрация в Бельгии и Северной Франции, в состав которой вошли территории Бельгии и двух северных французских департаментов: Нор и Па-де-Кале. Брюссель получил статус административного центра. Кроме того, Германия аннексировала Эйпен-Мальмеди — немецкоязычный регион, переданный Бельгии в 1919 году в соответствии с условиями Версальского договора. Военную администрацию возглавил генерал вермахта Александр фон Фалькенхаузен, под его руководством в составе командного штаба находились две военные части: полевой жандармерии и гестапо. Военно-административный штаб отвечал за все экономические, социальные и политические вопросы на оккупированной территории.

Карта территорий военной администрации в Бельгии и Северной Франции.

В 1940 году, прежде чем покинуть страну, правительство Бельгии для управления территорией в отсутствие избранного правительства сформировало группу высокопоставленных государственных служащих, так называемый Комитет генеральных секретарей. В период оккупации Комитет продолжал свою работу, немецкие власти посчитали его соответствующим потребностям и целям военной администрации. В своей деятельности Комитет стремился не допустить участия немцев в вопросах управления оккупированными территориями, преследуя цель сохранения максимально возможной в условиях оккупации автономии бельгийской нации: члены Комитета считали, что смогут противостоять проведению немцами радикальной политики на оккупированных территориях, такой как принудительный труд и депортация местного населения. В действительности, Комитет лишь позволил немецким властям осуществлять свою политику эффективнее, чем военное правительство могло бы обеспечить насильственными методами.

В июле 1944 года военная администрация была преобразована в рейхскомиссариат Бельгия и Северная Франция — гражданское правительство. Административно территория была разделена на рейхсгау, что предполагало значительное усиление власти нацистов в регионе. Однако в целом к 1944 году немцы всё чаще были вынуждены делегировать полномочия по вопросам повседневного управления территориями местным гражданским властям и организациям.

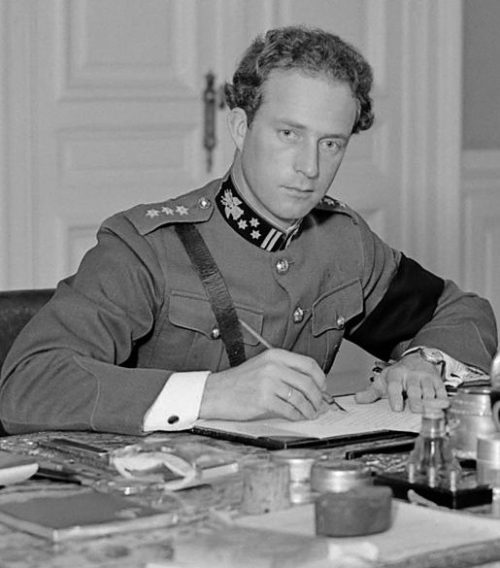

Король бельгийцев Леопольд III.

Король Леопольда III отказался покинуть страну, что вызвало обвинения его в коллаборационизме. Деятельность короля и его роль в жизни страны оставались противоречивыми в течение всего периода оккупации. С одной стороны, монарх стремился найти договорённость с немецким правительством в надежде на то, что Бельгия продолжит своё существование в качестве единого, хотя и полунезависимого государства в Европе с доминирующей Германией. С другой точки зрения, непоследовательность и двойственность действий короля доказывала, что Леопольд, до войны выражавший антисемитские взгляды, сотрудничал с нацистскими оккупационными силами, а не защищал интересы своей страны. До конца войны король содержался под домашним арестом во дворце Лакен. Находясь под арестом, в 1942 году Леопольд III направил письмо Гитлеру, результатом которого стало «спасение около 500 000 бельгийских женщин и детей от принудительной работы на военных заводах Германии». В январе 1944 года Леопольд был депортирован в Германию, где и оставался до окончания войны.

Попытки членов правительства в изгнании убедить Леопольда официально перейти на сторону антигитлеровской коалиции оказались тщетными: монарх последовательно отказывался не только публично поддерживать союзников, но и осуждать действия Германии на оккупированных территориях. После войны утверждения о поддержке королём оккупационного режима спровоцировали политический кризис, приведший к отречению Леопольда III от престола в 1951 году.

Уровень жизни в оккупированной Бельгии значительно снизился по сравнению с довоенными показателями. Выплата заработных плат задерживалась, оккупационные власти утроили количество денег в обращении, что привело к непрерывному росту инфляции. Ухудшение жизненных условий проявилось также в сокращении рождаемости и увеличении смертности. На оккупированных территориях была введена жёсткая цензура. Бывшие бельгийские издания начали публиковать пронацистские материалы. Часть местного населения прослушивала регулярные радиотрансляции из Великобритании, так называемое Radio Belgique, несмотря на соответствующий запрет оккупационных властей, действовавший с декабря 1940 года.

С начала оккупации немецкие государственные структуры производили изъятие и конфискацию произведений искусства, хранившихся в частных и государственных собраниях. Первоначально жертвами становились евреи и преследовавшиеся как евреи лица. Затем началось расхищение культурных ценностей, находившихся в бельгийских государственных коллекциях, в том числе музеях и галереях.

Немецкий моторизованный патруль на улицах бельгийского города.1940 г.

В сфере образования также произошли изменения. По решению созданной немецким правительством комиссии из учебных заведений изымались и уничтожались учебники, в которых оценка действий немецких оккупационных сил в Бельгии в период Первой мировой войны носила негативную окраску. В высшие учебные заведения направлялись комиссары для надзора за деятельностью и устройством университетов, включая бухгалтерию, преподавание учебных дисциплин и преподавательский состав. Антифашистки настроенных преподавателей отправили в концлагеря.

Бельгийское правительство разработало чрезвычайную систему нормирования продуктов питания, поскольку Бельгия была зависима от импорта продовольствия. Новые рациональные нормы потребления пищевых продуктов, установленные для бельгийских граждан, составляли примерно две трети от аналогичных норм для немецкого населения; данный показатель являлся одним из самых низких в оккупированной Европе. В среднем нехватка продовольствия привела к потере от пяти до семи килограммов веса на одного бельгийца. Для гражданина Бельгии норма продовольствия составляла 225 граммов хлеба ежедневно, а также 250 (по иным данным, 125) граммов масла, 1 килограмм сахара, 1 килограмм мяса и 15 килограммов картофеля ежемесячно. Позднее норма была существенно урезана, и единственным средством выживания большей части мирного населения стали рыболовство и ведение личных подсобных хозяйств. Несколько десятков тысяч немцев-«колонистов», напротив, имели повышенные нормы продуктов питания (например, 600 граммов хлеба для одного человека ежедневно). Вскоре после введения системы нормирования в регионе возник чёрный рынок продовольственных товаров, продукты питания на котором имели чрезвычайно высокую стоимость. Разница между ценами в «легальном» магазине и на чёрном рынке составляла до 650 %, в дальнейшем цены продолжали расти. В незаконную торговлю были вовлечены немецкие тыловые службы, осуществлявшие, в основном, «поставки» военного продовольствия на чёрный рынок.

В период оккупации правительство Германии взимало с бельгийских граждан не только налоги на военные расходы, но и сборы на возмещение «издержек внешней оккупации», или так называемые «антибольшевистские сборы», для поддержки операций на других фронтах войны. В общей сложности за весь период оккупации выплаты немецкому правительству составили почти две трети национального дохода Бельгии — 5,7 миллиарда рейхсмарок; всего же доход Германии за счёт оккупированной Бельгии составил 67 миллиардов бельгийских франков. Значительная часть запасов бельгийского золота ещё до вторжения Германии была вывезена в Великобританию, Канаду и США. Однако более 198 тонн золота было передано Банку Франции и отправлено в Дакар во Французской Западной Африке. При режиме Виши золото было конфисковано немцами и в дальнейшем использовалось для покупки боеприпасов и вооружения в нейтральных Швейцарии и Швеции.

До конца 1941 года бельгийские рабочие имели право добровольно отправиться на работу в Германию; более 180 000 человек покинули Бельгию, надеясь на лучшие оплату труда и условия жизни. Около 3000 бельгийцев вступили в организацию Тодта, ещё 4000 человек присоединились к военизированному Национал-социалистическому механизированному корпусу. С октября 1942 года началась принудительная депортация бельгийских рабочих в Германию. Предприятия региона были обязаны выделить для этих целей 10 % от всей рабочей силы, но в 1943 году для работы в Германии было призвано всё трудоспособное население страны. Всего в период с 1940 по 1944 год депортации подверглись около 145 000 граждан, большинство из них трудилось в тяжёлых условиях в качестве чернорабочих на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях Германии, периодически подвергавшихся союзным бомбардировкам. Более 200 тысяч человек, уклоняясь от принудительной депортации, перешли на нелегальное положение. Им оказывали помощь организации сопротивления, обеспечивавшие продовольствием и фальшивыми документами.

Практически все военнослужащие бельгийской армии, не погибшие в бою, были захвачены в плен в мае 1940 года. По окончании боевых действий многие военнопленные были освобождены либо бежали из плохо охраняемых мест заключения, при этом беглые заключённые редко разыскивались немецкими оккупационными властями.

Пленные бельгийские военнослужащие под немецкой охраной. Май 1940 г.

Вскоре после завершения Французской кампании, оставшиеся в плену бельгийские военнослужащие, были депортированы в лагеря для военнопленных в Германии, Австрии и Польше. Офицеры бельгийской армии подвергались депортации в отдельные офицерские лагеря — «офлаги», а пленные бойцы и младшие командиры — в «шталаги». Поскольку немцы практически не занимались розыском бежавших заключённых, попытки побега были достаточно распространены. В общей сложности было осуществлено 6770 попыток побега бельгийских военнопленных из нацистских лагерей. В августе 1940 года немцы начали активную репатриацию фламандских военнопленных, которых немцы относили к германоязычным народам. К февралю 1941 года 105 833 фламандца вернулись на родину.

С позиции нацистских оккупационных властей бельгийские заключённые представляли собой источник дешёвой рабочей силы, которую можно было использовать в сельском хозяйстве и на промышленных предприятиях наравне с призванным и депортированным гражданским населением Германии и оккупированных стран. Точное число депортированных военнопленных неизвестно, однако многие исследователи приводят приблизительные данные о 225 тысяч заключённых, что составляет около 30 % от общей численности мобилизованных в 1940 году вооружённых сил. Большинство бельгийских заключённых было вынуждено трудиться на горнодобывающих предприятиях и в сельском хозяйстве. В заключении, в условиях антисанитарии и отсутствия медицинской помощи, погибло около 2000 бельгийских военнопленных.

В гражданской среде оккупированной Бельгии часто организовывались благотворительные сборы в пользу военнопленных. Например, бельгийская почтовая служба, начиная с 1942 года проводила ежегодный серийный выпуск почтовых марок «в пользу военнопленных и их семей».

Возвращение бельгийских военнопленных. 1945 г.

После окончания войны в общей сложности 165 тысяч бельгийских военнослужащих получили «свидетельства военнопленных», подтверждающие их постоянный статус ветеранов войны. В 1947 году королевским декретом была учреждена медаль военнопленного 1940—1945 годов.

Аверс медали военнопленного.

В течение первого года оккупации немецкие власти в Бельгии поддерживали политику «сотрудничества» с гражданским населением. Отчасти это объяснялось тем, что деятельность Сопротивления на первых этапах была незначительной, и требования, предъявляемые властью к бельгийским гражданским лицам и предприятиям, являлись относительно умеренными по причине продолжавшихся военных успехов Германии. В 1941 году режим был ужесточён. В основном это было связано с возросшими расходами Германии, вызванными вторжением немецких войск на территорию СССР, а также с решением оккупационных властей о начале проведения расовой политики «фламандизации». В августе 1941 года военное правительство объявило, что за каждого немца, убитого членами Движения Сопротивления, будут казнены пять заложников из числа бельгийских граждан. Однако, генерал-губернатор оккупированной Бельгии Александр фон Фалькенхаузен внёс изменения в закон, и в результате расстрелу подлежали не «гражданские лица по жребию», а содержавшиеся в тюрьмах преступники и политические заключённые.

Еврейская община, насчитывала 70-75 тысяч человек при общей численности населения королевства в 8 миллионов человек. Основная часть евреев проживала в крупных городах, таких как Антверпен и Брюссель. Подавляющее большинство из них являлось беженцами из Германии и стран Восточной Европы, лишь малая часть евреев (не более 10 %) имела бельгийское гражданство. Систематическое преследование евреев, цыган и масонов началось в 1942 году и сопровождалось гораздо более жёсткими репрессиями в отношении бельгийского политического инакомыслия и оппозиции.

Жёлтая звезда Давида, введённая нацистами в Бельгии.

С мая 1942 года евреи были вынуждены носить в общественных местах жёлтые звёзды Давида в качестве знаков отличия. Используя реестры, составленные Ассоциацией бельгийских евреев, немцы начали депортировать представителей еврейского населения в концентрационные лагеря на территорию оккупированной Польши. Граждане, выбранные из списков, должны были явиться в недавно созданный транзитный лагерь Мехелен, откуда затем подвергались депортации в концентрационные лагеря, преимущественно в Освенцим и Берген-Бельзен. В период с августа 1942 года по июль 1944 года из Бельгии было депортировано около 25 000 евреев и 350 цыган; более 24 000 человек погибли в заключении. К концу оккупации более 40 % от общего числа бельгийских евреев находилось на нелегальном положении, многие из них скрывались в католических храмах и монастырях. Кроме того, существовали организованные движения сопротивления, предоставлявшие гражданам продукты питания и убежище.

Транзитный лагерь Мехелен. 1942 г.

Бельгийские рабочие под предводительством Коммунистической партии составляли основу и большинство участников Движения Сопротивления. В сентябре 1942 года аресту подверглось более 400 рабочих, подозревавшихся немецким правительством в подготовке крупномасштабной забастовки. Всех их отправили в концлагеря.

Роба заключённого в Дахау; красный треугольник с буквой «B» внутри определял владельца как политзаключённого из Бельгии.

В 1940 году командование Вермахта переоборудовало военный форт в Бреендонке в тюремный лагерь «Anhaltelager». Первоначально лагерь был предназначен для евреев, но к 1941 году большинство заключённых в Бреендонке составляли бельгийские политзаключённые и члены Сопротивления. Форт был печально известен плохими условиями содержания арестантов и высокой смертностью: именно там происходили массовые казни бельгийских граждан. Примечательно, что лагерь в основном охранялся не немецкими, а фламандскими военнослужащими. Всего в период с ноября 1942 года по апрель 1943 года из 3500 заключённых было убито около 300 человек и, по меньшей мере, 84 узника погибли от пыток и голода. Остальные заключённые подвергались дальнейшей депортации в более крупные концентрационные лагеря на территории Германии.

Концлагерь форт Бреендонк в окрестностях Мехелена.

Первые организации сопротивления немецким оккупационным силам и в целом Гитлеровской Германии были созданы в Бельгии ещё зимой 1940 года, до вторжения Вермахта на территорию королевства. Всего в деятельности организованного Движения Сопротивления, оказывавшего поддержку союзникам, принимали участие около 5 % от всего населения Бельгии, однако множество бельгийцев было вовлечено в пассивное сопротивление режиму, рискуя в случае задержания подвергнуться пыткам или казни. Всего в годы оккупации погибли около 17 000 бельгийцев — участников Сопротивления.

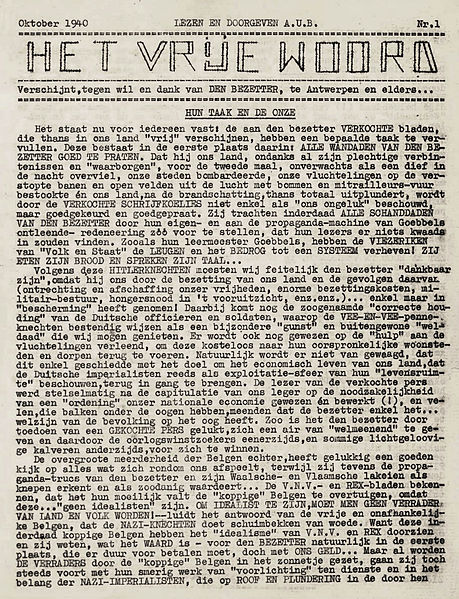

Одними из наиболее заметных форм пассивного сопротивления стали забастовки бельгийских рабочих, часто проводившиеся в символические даты: 10 мая (годовщина вторжения Германии), 21 июля (Национальный день Бельгии), 11 ноября (годовщина капитуляции Германии в Первой мировой войне). Пассивное сопротивление проявлялось и в относительно менее заметных действиях. Так, среди пассажиров общественного транспорта появился обычай уступать свои места евреям; не относившиеся к противозаконным, подобные поступки подрывали навязанный немецкими властями общественный порядок. Активное сопротивление в Бельгии принимало форму саботажа на железнодорожных дорогах и путях сообщения, а также сокрытия евреев и оппозиционеров. Сопротивление породило большое количество газет, подпольно издававшихся на французском и нидерландском языках и нелегально распространявших сведения, которые отсутствовали в официально утверждённых цензурных изданиях. Тираж подпольной прессы достигал значительных объёмов. Нападения на немецких военнослужащих осуществлялись достаточно редко, поскольку немецкая администрация практиковала казнь, по меньшей мере, пяти бельгийских граждан за каждого убитого немецкого солдата.

«Het Vrije Woord» — подпольная газета, издававшаяся на нидерландском языке.

Бельгийские специализированные группы оказывали помощь сбитым немцами лётчикам стран — участниц антигитлеровской коалиции. Рискуя жизнью, бельгийцы сопровождали военнослужащих через оккупированную Францию в нейтральную Испанию, откуда лётчики могли вернуться в Великобританию.

В довоенный период во фламандском регионе Бельгии существовало несколько фашистских политических партий и движений. Фламандский национальный союз одним из первых в оккупированной Бельгии официально принял решение о сотрудничестве с немецким правительством, став вскоре самой многочисленной коллаборационистской группировкой во Фландрии. Всего в годы оккупации Союз насчитывал до 60 тысяч членов. В рамках политики «фламандизации» оккупационное правительство оказывало широкую поддержку коллаборационистским фламандским организациям, в особенности Фламандскому национальному союзу. Кроме того, немцы активно продвигали фламандских фашистов и националистов на различные административные посты в центральных и местных органах власти Бельгии. Также участники фашистских организаций вербовались в немецкие карательные органы: службу безопасности, гестапо, полевую жандармерию.

При активном участии Фламандского национального союза в июле 1941 года был сформирован Фламандский легион СС, пехотное подразделение в составе вермахта. Легион участвовал в боях под Ленинградом и у озера Ильмень и понёс тяжёлые потери. 31 мая 1943 года подразделение было переформировано в 6-ю добровольческую бригаду СС «Лангемарк», 18 октября 1944 года — в 27-ю добровольческую гренадерскую дивизию СС «Лангемарк».

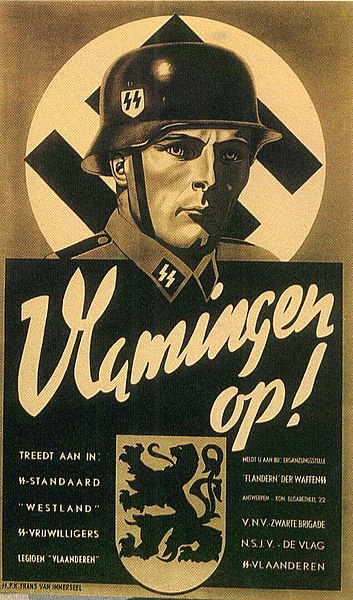

Пропагандистский плакат Фламандского легиона СС.

Солдаты Фламандского легиона СС выгружаются из грузовика под Ленинградом. 1941 г.

Немецкое командование также поощряло создание независимых фламандских военизированных организаций, таких как Фламандская гвардия, основанная в мае 1941 года. В конечном итоге, по планам оккупационного правительства, вооружённые участники коллаборационистских организаций должны были заменить немецкий гарнизон Бельгии, что позволило бы направить на фронт дополнительные армейские подразделения.

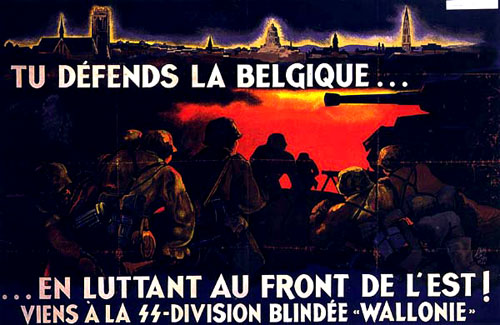

Плакат о наборе добровольцев в легион СС «Валлония».

Среди валлонских фашистов ведущую роль играли так называемые рексисты во главе с Леоном Дегрелем. Они поддерживали политику нейтралитета королевства, однако после вторжения Германии и начала оккупации рексисты выразили поддержку немецким войскам и в конце концов стали главной коллаборационистской силой в Валлонии. Им было позволено возобновить издание партийной газеты, а также восстановить и значительно расширить собственное военизированное крыло (милицейское формирование), запрещённое до войны, — Formations de Combat. В апреле 1943 года Рексистская партия объявила себя частью СС. В период оккупации рексисты регулярно осуществляли нападения на представителей еврейского населения Бельгии, а с 1944 года также участвовали в репрессиях против гражданских лиц.

Оберштурмбаннфюрер СС Леон Дегрелль, 2-й батальон 28-й добровольческой гренадерской Валлонской дивизии СС.

Гитлер позволил сформировать легион СС «Валлония» (аналогично Фламандскому легиону) под командованием самого Дегреля. После непродолжительных боёв стало ясно, что валлонский легион недостаточно подготовлен для ведения боевых действий. В 1943 году по решению Гиммлера подразделение было преобразовано в «Штурмовую бригаду СС Валлония» и отправлено на Восточный фронт. Бригада была практически полностью уничтожена в 1944 году в ходе Корсунь-Шевченковской операции. Взятые в плен 1800 бельгийцев, сражавшиеся на стороне вермахта, после окончания войны были освобождены и получили право вернуться на родину. После отступления немцев командованием были выделены испанские и французские добровольцы для пополнения личного состава бригады (переименованной в 28-ю гренадерскую дивизию СС «Валлония») по причине нехватки бельгийцев в рядах немецких войск.

После окончания войны 53 тысячи бельгийских граждан (0,6 % населения страны) были признаны виновными в сотрудничестве с оккупационными режимом. В их числе 15 тысяч бельгийцев — военнослужащих двух отдельных дивизий Ваффен-СС, формировавшихся по языковому признаку.

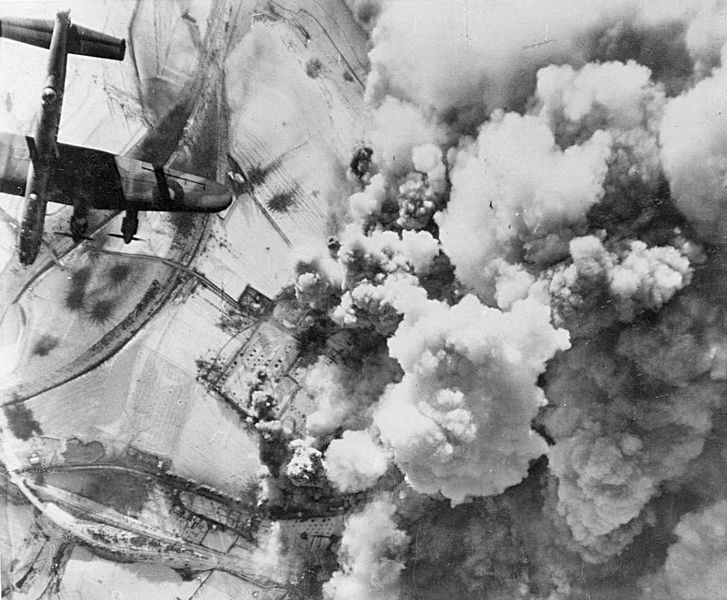

Фабрики, заводы, порты и другие стратегически важные объекты на территории оккупированной Бельгии, использовавшиеся в интересах военной промышленности Германии, поэтому являлись основными целями бомбардировок Союзников. Многие промышленные зоны располагались в окрестностях населённых пунктов, и неточность бомбардировок неоднократно приводила к значительным жертвам среди мирных жителей.

Бомбардировка бельгийского города Сен-Вит в Арденнах. Декабрь 1944 г.

В 1941—1942 годах на территории Бельгии было построено около 6000 бомбоубежищ. С 1943 года союзники начали атаковать промышленные объекты, расположенные в городской черте. Весной 1944 года, в рамках подготовки к высадке в Нормандии, Союзники активно бомбили железнодорожные узлы и транспортных сети Северной Франции и Бельгии, что привело к гибели 1500 гражданских лиц. Частота бомбардировок объектов на территории Бельгии неуклонно увеличивалась с продвижением союзников вглубь оккупированных районов. В результате союзных бомбардировок во время освободительных операций в сентябре 1944 года погибли 9750 бельгийцев, 40 000 получили ранения.

Британские танки в Брюсселе. 4 сентября 1944 г.

В июне 1944 года западные Союзники высадились в Нормандии, на севере Франции, примерно в 400 километрах к западу от бельгийской границы. В результате ожесточённых боёв союзники прорвали немецкие рубежи и начали наступление в направлении Парижа, а затем и к бельгийской границе. 1 сентября первые союзные подразделения (в их числе Свободная бельгийская САС) пересекли бельгийскую границу. 4 сентября Брюссель перешёл под контроль Союзников, а 4 февраля 1945 года вся Бельгия оказалась освобожденной от немцев. По оценкам исследователей, в общей сложности 40 690 бельгийцев, более половины, из которых являлись евреями, погибли в ходе оккупации, а ВВП страны сократился на 8 % от довоенных показателей.

См. также: Фото | Бельгия во Второй мировой

См. «Жизнь на оккупированных Германией территориях Европы» [Часть 2], «Жизнь на оккупированных Германией территориях Европы» [Часть 3]