Подпольная молодежно-комсомольская организация из Краснодона под названием «Молодая гвардия» стала легендой советской пропаганды Второй мировой войны. После распада СССР превалировали две кардинально противоположные версии существования «Молодой гвардии». Первая поддерживала советскую пропаганду, которая была изложена в одноименном романе Фадеева и художественном фильме режиссера Герасимова. Вторая версия разносила в пух и прах советскую пропаганду и утверждала что никакой «Молодой гвардии» не существовало вообще. В последние годы появилась третья, украинская версия, предполагающая, что молодогвардейцы были националистами из ОУН. Однако, все версии не соответствуют действительности. О том, что же было на самом деле, расскажем в нашей статье, базируясь на расследовании украинской студии документальных фильмов «TeleconStudio».

Предыстория

По одной из версий, летом 1943 года, вскоре после возвращения из очередной фронтовой поездки, А. Фадеев – к тому времени маститый советский писатель и глава союза писателей СССР — был приглашен в ЦК ВЛКСМ, где ему показали материалы о молодежной подпольной организации из города Краснодона, рассказали о героизме ее членов, частично по возрасту школьников, и зверствах полицаев. Фадееву предложили написать книгу о подвиге краснодонской молодежи, тем более, что информационное письмо ЦК ВЛКСМ в адрес правительства, по сути, было «скелетом романа», как позже вспоминал писатель. В сентябре 1943 года Фадеев выехал в Краснодон.

По другой версии, историю о краснодонцах Фадеев узнал в марте 1943 года из маленькой заметки фотокорреспондента, заинтересовался, и без поездки на место, написал статью «Бессмертие», которая была опубликована в газете «Правда» 15 сентября 1943 года. Сталин восхитился подвигом советской молодежи и попросил Фадеева написать книгу.

Писатель Александр Фадеев.

Известно, что до поездки в Краснодон, Фадеев, изучая материалы ЦК ВЛКСМ, там же встречался со свидетелями событий и родственниками краснодонцев, в частности с матерью Олега Кошевого. Поэтому, приехав в Краснодон, он и поселился в доме Кошевых, где и прожил то ли месяц, то ли два. Несмотря на встречи с краснодонцами, изучение их рассказов об участниках подполья, основная версия событий, изложенная в книге, была взята со слов матери и бабушки Кошевого. Фадеев рассказывал: «Пишу обо всем так, как оно было в действительности, и сохраняю подлинные имена и факты. Но, конечно, без авторского домысла, кое-где, в некоторых местах, обойтись было невозможно».

Пока Фадеев собирал материалы на документальную книгу, в 1944 году вышла в свет повесть М. Котова и В. Лясковского «Сердца смелых», написанная на основе тех самых документов, которые были переданы и Фадееву в ЦК ВЛКСМ. Это побудило писателя прервать полугодовую работу и заново обдумать, и жанр, и характер будущей книги. Тогда-то и пришел он к твердому решению написать роман. Это был для него в известном смысле рискованный шаг, поскольку книга получилась художественным произведением, а не документальной, как ее впоследствии восприняли в народе. Причиной такого восприятия было отражение в романе подлинных имен и фамилий краснодонцев, и лишь несколько литературных образов было вымышленными.

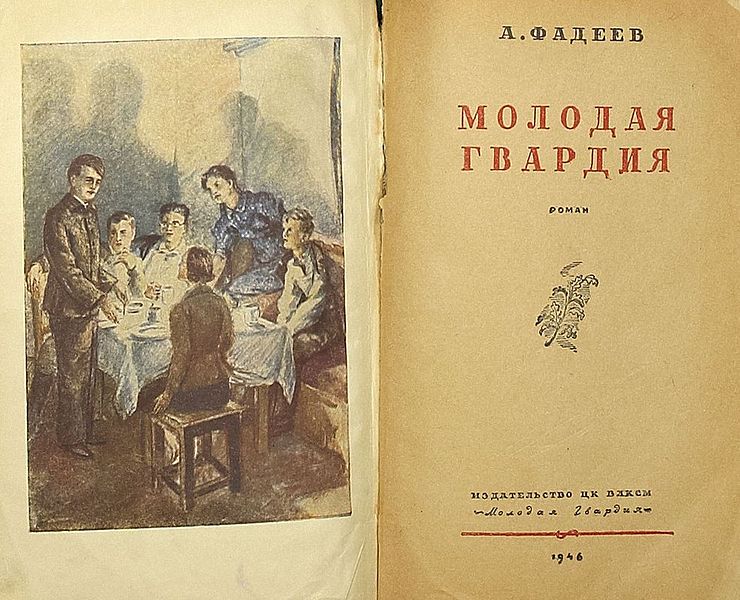

Роман «Молодая гвардия» вышел в 1946 году. Причем название подпольной организации придумал сам писатель. После выхода романа в свет Фадеев был подвергнут резкой критике за то, что в романе он недостаточно ярко отобразил «руководящую и направляющую» роль коммунистической партии. Против произведения были выдвинуты серьёзные идеологические обвинения в газете «Правда» от 3 декабря 1947 года, и, предположительно был «разнос» от Сталина. В романе не была отражена роль партии в организации подполья. Фадеев не нашел таких документов ни среди материалов ЦК комсомола, ни в воспоминаниях очевидцев. Более того, краснодонцы отмечали, что все коммунисты сбежали, а оставшиеся 11 человек в подполье, провалились в начале оккупации. Обвиняли писателя и в описании паники при бегстве Красной Армии из Краснодона, хотя в романе писатель ее существенно скрасил, в сравнении с реальностью. Получил Фадеев и несколько писем из Краснодона, где ему не лестно указывали на многие недостоверные факты, описанные в романе. В конце концов, Фадеев сел переписывать роман, добавив в него новых персонажей-коммунистов, и в 1951 году вышла вторая редакция романа «Молодая гвардия».

Первое издание романа.

Первая редакция «Молодой гвардии», при всех ее изъянах, была цельной, яркой, истинно романтичной. Переработка романа нанесла ему немалый урон. Особенно с художественной точки зрения. И в то же время приблизила его сюжет к некоторым подлинным фактам краснодонской трагедии, что частью читателей было принято с удовлетворением. Несмотря на то, что Фадеев в новой редакции романа добавил десять новых глав, посвященных исключительно партийному подполью, тема молодежного подполья осталась в нем главной, хотя эмоциональный накал был ослаблен.

Книга была признана необходимой для патриотического воспитания подрастающего поколения и вошла в школьную программу, что сделало её обязательной для прочтения. До конца 1980-х годов роман «Молодая гвардия» воспринимался как идеологически одобренная история организации. Роман претерпел 276 изданий, а общий тираж его достиг 26 млн. экземпляров. После принесшего известность в 1926 году романа «Разгром», Фадеев 20 лет он шёл к этому второму роману.

Даже после публикации второй редакции романа, на Фадеева вместе с всесоюзной славой обрушились и обвинения в фальсификации. После выхода первой редакции романа писатель с гордостью отправил в Краснодон первые экземпляры и был ошеломлён, там народ взбунтовался, а семьи молодогвардейцев, которых он прославил на всю страну, недовольны. Поскольку в действительности молодогвардейцы тайком слушали радио и писали листовки, ряд подвигов, которые приписывались ребятам, они не совершали, шахтоуправление не сжигали, его сожгли отступающие советские войска. Управление биржи труда, где по роману сгорели списки людей, которых должны были отправить в Германию, они тоже не жгли. Мать Олега Кошевого на самом деле водила дружбу с немцами, офицеры жили в её доме. А в романе Фадеева именно в доме Кошевых был развёрнут штаб молодогвардейцев, где они собирались по вечерам, а бабушка Олега продавала на улице пирожки и, завидев фашистов, начинала петь частушки, тем самым подавая сигнал ребятам – уходить.

Начался раздор между родственниками погибших. Как выяснилось, в списке в конце книги не было некоторых фамилий. Фадеев пытался объяснить, что это художественное произведение, он имеет право на изменения. В романе он назван предателя Стаховичем, но по отдельным биографическим фактам читатели и родные быстро угадали в нем Виктора Третьякевича. Когда следствию станет известно, что именно он, а не Олег Кошевой был руководителем подпольной организации, будет слишком поздно, жизнь его семьи уже искалечена навсегда, а родителям Виктора прохожие буквально будут плевать в лицо. Капитан советской армии Владимир Третьякевич, брат Виктора, того самого которого Фадеев вывел в романе предателем, пытался оправдать Виктора, собирал подписи и рассказы в его пользу, но в итоге многие под давлением партийных чиновников откажутся от своих слов. Также придётся поступить и самому Владимиру под угрозой трибунала. Со временем Виктора Третьякевича полностью реабилитировали и даже посмертно наградили орденом Отечественной войны I степени.

Знал ли об этом Фадеев? Когда он переписывал роман, второй раз приехал к Кошевым в Краснодон. К тому времени мать Кошевого и его бабушка были награждены правительственными наградами, как активные члены подполья, получили новую квартиру. Ходили слухи, что Фадеев увлекся Кошевой. Все попытки жителей Краснодона прорваться к автору, не увенчаются успехом. Кошевая перед каждым посетителем будет захлопывать дверь со словами – не мешайте, писатель работает. В архивах НКВД по следственному делу №147721 имеется подпись Фадеева об ознакомлении с материалами, о деятельности и провале «Молодой гвардии». Однако, Фадеев игнорирует и следственные материалы, и свидетельства очевидцев и родных подпольщиков. Главное выполнить пожелание партийцев, показать несуществующую роль партии. Как он говорил впоследствии; «пишу не о молодой гвардии, а о старой». Другими словами, пролетарскому писателю было наплевать на фальсификации, важно было угодить работодателю – партийным пропагандистам.

Писателю потом расскажут, как в Краснодон приезжала группа «товарищей» из Москвы утихомирить взбунтовавшийся город, люди в штатском заходили в дома и «советовали» жителям придерживаться фадеевской трактовки событий. Тем, у кого не было романа, раздавали свои экземпляры. И, похоже, убедили, почти всех убедили. Выживший Радий Юркин, в то время ученик 7-го класса, лишь в 1990 годах сказал, что знал, что Третьякевич не предатель, но до его официальной реабилитации «не мог и не имел права сказать правду».

Уже в 1947 году существовало уголовное дело на полицаев, которые на допросах показали, что казнили молодых людей, которых поймали за компанию с вором новогодних подарков и одного белокурого парня, поседевшего от их побоев, его нашли при рядовом обыске дома на окраине Краснодона, одетого в женское платье. Он сразу сказал, что подпольщик, но вспомнили его потому, что тот во время расстрела не отвернулся, даже фамилию полицай не забыл – Кошевой, всего ребят и девушек было 19 человек, их сначала пытали, потом расстреляли в лесу. Расследование по этому делу было изложено в записке и передано Сталину, Фадеев переживал, но противоречия с романом обнародованы не были. Таким образом, в Краснодоне было казнено две группы молодых ребят и девушек, одни расстреляны в лесу, других сбросили в шахту, перед казнью всех зверски пытали. Автор романа описал только одну группу, дал свою интерпретацию событий, но указал настоящие фамилии и даже оклеветал невиновных.

Например, в романе было написано, что подружки Зинаида Вырикова и Ольга Лядская сотрудничали с немцами. По ложному обвинению обе девушки были осуждены за предательство и на долгие годы отправлены в лагеря. Причем подозрение на Лядскую, пало только потому, что она 9 дней провела в полиции под арестом и вернулась домой живой-здоровой. Сама же Ольга Александровна позже рассказывала, что в полиции над ней просто надругались, и ни разу не допрашивали, а выпустили за бутылку самогона — мать принесла. Клеймо предательниц с женщин сняли только в 1990 году, после их многочисленных жалоб и жестких проверок прокуратуры.

Долгое время считалось, что в организации состояло более 100 человек, но в архиве был обнаружен первый список организации, который был составлен после освобождения Краснодона – 52 имени, и фамилия Кошевого значилась наравне со всеми, а не как комиссара организации.

Фадееву вручают Сталинскую премию, режиссёр Сергей Герасимов начинает снимать фильм по роману, столичные театры один за другим ставят по роману спектакли, посмертно награждают некоторых героев. Казалось-бы успех, но писатель в депрессии, в бессильном отчаянии изменить что-либо. 13 мая 1956 года в доме Александра Фадеева была обычная суета – накрывали на стол, сына 11-летнего Михаила отправили позвать отца к обеду, он не успел дойти до его кабинета, как вдруг раздался выстрел, неожиданно для всех знаменитый литератор покончил собой. На следующий день в газетах будет напечатан маленький некролог, причиной смерти будет объявлен алкоголизм, но в это мало кто поверит. Его гибель до сих пор окутана мифами, также как история его последнего романа «Молодая гвардия». Александр Фадеев ушел из жизни через три месяца после XX cъезда КПСС, когда был развенчан культ личности Сталина, идеалы писателя рухнули, Хрущёв его не принимал, в творчестве был тупик, впереди ожидалось новое расследование по делу молодогвардейцев и фальсификации романа.

Постер фильма режиссёра Сергея Герасимова «Молодая гвардия». 1948 г.

Официальная версия

На самом деле есть две как бы официальные версии: одна пропагандистская, принятая на основе романа Фадеева «Молодая гвардия», вторая — составленная по эпизодам расследований, воспоминаний, документов, но не оформленная в единый официальный документ, если не считать статью в Википендии.

Книжная версия гласит, что с сентября 1942 года по январь 1943 года, в основном, в городе Краснодоне Ворошиловградской области Украинской ССР, который был оккупирован нацисткой Германией 20 июля 1942 года, действовала подпольная молодежная организация. Она насчитывала около ста человека, самому младшему было 14 лет, а пятидесяти пяти из них так и не исполнилось девятнадцати, когда многие из них были казнены фашистами. Организация, которую писатель назвал «Молодая гвардия», создавалась для содействия советской армии — молодые люди в ее составе создавали диверсионные отряды, расклеивали листовки, занимались шпионажем, внедряясь к врагу, выводили из строя немецкую технику и связь, освобождали пленных. Молодогвардейцы имели 5 автоматов, 80 винтовок, 300 гранат, около 15 тысяч патронов, 10 пистолетов, 65 килограммов взрывчатых веществ, несколько сот метров бикфордова шнура. Одна из групп повесила двух полицейских, юные патриоты подожгли биржу труда, где сгорели в огне все документы и списки. Благодаря смелым действиям молодогвардейцев 75 пленным красноармейцам удалось вырваться из концлагеря. Комсомольцы разогнали скот, который немцы перегоняли в Германию. В день годовщины революции молодогвардейцы украсили город 15-ю красными флагами.

После одного из нападений на немецкие автомобили с провиантом молодогвардейцы пытались продать добытое на рынке и были захвачены фашистами. Захватчики под пытками узнали имена других членов «Молодой гвардии» и взяли их. За месяц до прихода Советской Армии в Краснодон многие из молодогвардейцев были схвачены гитлеровцами и посажены в тюрьму, а в ночь на 16 января 1943 года, после избиений и пыток, свыше 40 участников, частью уже убитых, а частью еще живых, но зверски изувеченных, фашисты бросили в шурф шахты №5 «Сорокино». Были арестованы Олег Кошевой, Люба Шевцова, Сергей Тюленин и другие молодогвардейцы, фамилии которых не сохранились. Олега Кошевого выдал его родственник, у которого он скрывался на хуторе. Любу Шевцову арестовали, когда она, приехав в Ворошиловград, пыталась установить связь с подпольным обкомом партии и партизанским штабом. Ульяна Громова, Сергей Тюленин, Иван Земнухов, Евгений Мошков и другие наиболее активные участники «Молодой гвардии» подверглись особенно изощренным мучительным пыткам. Юных патриотов жестоко избивали, подвешивали к потолку, загоняли им под ногти иглы, жгли, пятки, выкалывали глаза, вырезывали куски тела и т. д. Из ста молодогвардейцев только девять человек избежали расправы.

Практические все имена в романе реальные, хотя многие действия подпольщиков вымышленные, как и назначение 16-летнего Олега Кошевого комиссаром. Также вымышленным был предатель, который выдал руководство организации. Естественно, что книга, особенно вторая редакция, пропитана большевистской идеологией, пропагандой социалистического строя, верностью партии и прочими коммунистическими клише. В силу появления новых данных расследований всяческих партийно-комсовмольских комиссий, свидетельских показаний, допросов полицаев, воспоминаний очевидцев, сложилась несколько иная версия существования «Молодой гвардии», не отрицающая «фадеевскую», а скорее дополняющая ее многочисленными эпизодами. Но дабы окончательно не «разбить» книжную версию, советские пропагандисты не обобщили ее, и не опубликовали в едином документе, а подавали кусками в разное время в разных источниках. В результате выяснилось, что в Краснодоне действовала подпольная партийная группа во главе с Филиппом Лютиковым, которая установила связь с молодёжными подпольными организациями Краснодона, деятельностью которых они непосредственно руководили. То есть, молодежь не сама организовалась, а партия помогла. Распространение первых листовок и поджог новой бани, которую подготовили под немецкие казармы, провёл единолично Сергей Тюленин. Он же начал собирать оружие для последующей борьбы. К началу сентября 1942 года к нему присоединяются оказавшиеся в Краснодоне бойцы Красной армии: солдаты Евгений Мошков, Иван Туркенич, Василий Гуков, матросы Дмитрий Огурцов, Николай Жуков, Василий Ткачёв.

К концу сентября 1942 года молодёжные подпольные группы, в которых насчитывалось 25 человек, объединились в единую организацию, под началом Ивана Туркенича. Кто же был комиссаром «Молодой гвардии», до сих пор достоверно неизвестно. Те члены организации, которым удалось выжить, время от времени меняли свои показания, указывая то на Олега Кошевого, то на Виктора Третьякевича. Членами штаба были Георгий Арутюнянц — ответственный за информацию, Иван Земнухов — начальник штаба, Олег Кошевой — ответственный за безопасность, Василий Левашов — командир центральной группы, Сергей Тюленин — командир боевой группы. Позже в штаб были введены Ульяна Громова и Любовь Шевцова. Однако в реальности, ни Громова, ни Шевцова в штаб никогда не входили, как и Кошевой никогда не был комиссаром. Подавляющее большинство молодогвардейцев было комсомольцами. Временные комсомольские удостоверения для них печатались в подпольной типографии организации вместе с листовками.

За весь период своей деятельности организация выпустила и распространила в городе Краснодоне около 30 антифашистских листовок общим тиражом более пяти тысяч экземпляров с данными о реальном положении дел на фронте по сводкам Совинформбюро и призывами к населению подниматься на беспощадную борьбу с немецкими оккупантами. В канун 25-й годовщины революции, подпольщики водрузили восемь красных флагов на самых высоких зданиях в городе Краснодоне и прилегающих к нему посёлках. В ночь с 5 на 6 декабря 1942 года, устроили поджог здания немецкой биржи труда, где хранились списки людей, предназначенных к угону на принудительные работы в нацистскую Германию, тем самым около двух с половиной тысяч юношей и девушек из Краснодонского района были спасены от насильственного вывоза. К началу декабря 1942 собрали 15 автоматов, 80 винтовок, 10 пистолетов и около 15 тысяч патронов к этому оружию, а ещё 300 гранат и 65 килограммов взрывчатки. 23 декабря, спонтанно было принято решение о нападении на немецкую грузовую машину, направлявшуюся на фронт с новогодними подарками для солдат. Из машины забрали несколько мешков с обмундированием, посылками, папиросами. На следующую ночь С. Тюленин совершил нападение на вторую машину, где были обмундирование и тёплые вещи. На третью ночь — ещё на одну машину, где были офицерские сундуки с шинелями, сапогами и маскировочными халатами. Перед лютеранским Рождеством похитили немецкий флаг.

1 января 1943 года Евгений Мошков и Виктор Третьякевич попытались продать на местном рынке часть похищенного, и были арестованы. По другой версии, мальчик, который продавал украденные немецкие сигареты, был задержан полицией и указал на Мошкова и Третьякевича. 2 января был арестован Иван Земнухов, который пытался выручить Мошкова и Третьякевича, а 5 января полиция начала массовые аресты подпольщиков, которые продолжались вплоть до 11 января 1943 года.

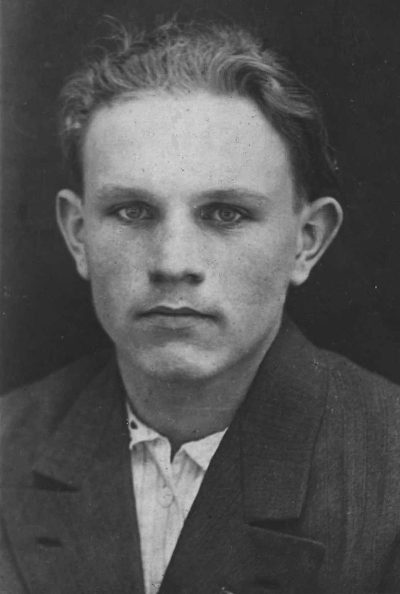

Виктор Третьякевич.

До 1959 года считалось, что молодогвардейцев выдал Виктор Третьякевич, на которого в ходе судебного процесса 1943 года указал бывший следователь оккупационной полиции Михаил Кулешов, заявив, что Виктор не выдержал пыток. Похожие показания давала и выживший член подполья Валерия Борц, которая указывала, что Третьякевича пытали в присутствии её матери (при этом Борц в различных обстоятельствах давала различные показания, что делает её свидетельства сомнительными). При этом уже тогда, в 1943 году, стало достоверно известно о предательстве Геннадия Почепцова, который 2 января 1943 года по совету своего отчима Василия Громова, начальника шахты № 1-бис (по совместительству являвшегося тайным агентом полиции Краснодона), сделал оккупационным властям соответствующий донос и назвал имена известных ему членов подпольной организации. Почепцов жил в Первомайке и знал только членов своей группы. Ни теоретически, ни практически он не мог «провалить» всю организацию. Он назвал имена только 17 человек известных ему. Да и в протоколах его допросов фигурирует не «Молодая гвардия», а «Молот». Было установлено, что донос Почепцопа полицаи положили «по сукно», а аресты подпольщиков начались лишь 5 января, когда «засыпался» малолетний продавец сигарет на рынке. То есть, донос не сработал бы, если-бы не начались массовые аресты, когда полицаям напомнили о кляузе. Вскоре после освобождения Краснодона Почепцов, Громов и следователь полиции Кулешов были арестованы за пособничество немцам и дали признательные показания.

В сохранившихся полицейских протоколах допросов, около 30 «молодогвардейцев» дали показания на своих товарищей. К примеру, выжившая Валерия Борц, даже при допросе советских следователей не скрывала, что назвала 6 имен своих знакомых, которые по ее мнению могли быть подпольщиками или имели связи с партизанами. Отмечается, что лишь Любовь Шевцова никого «не сдала».

В последнем ряду: второй справа – Геннадий Почепцов.

Вместе с тем то, что факт доноса Почепцова был документально установлен, не помешало, основываясь на показаниях следователя Кулешова, выдвинуть предположение о предательстве Третьякевича. Однако в 1959 году во время судебного процесса над Василием Подтынным, служившим заместителем начальника краснодонской городской полиции в 1942—1943 годах были выяснены новые обстоятельства гибели подпольщиков. Созданная после процесса специальная государственная комиссия установила, что Виктор Третьякевич стал жертвой умышленного оговора, а реальным предателем был признан Геннадий Почепцов.

15, 16 и 31 января 1943 года в 58-метровый шурф краснодонской шахты № 5 были сброшен 71 человек, из которых часть была предварительно расстреляна, а часть сброшена живыми. Вслед за людьми скинули в шахту шахтёрские тележки и бросили несколько гранат. 9 февраля 1943 года в лесу под Ровеньками, где размещалась окружная жандармерия, были расстреляны Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Семён Остапенко, Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин. Ещё четыре человека были расстреляны в других районах. После освобождения города, обезображенные тела казнённых, были подняты на поверхность. 1 марта 1943 года герои с воинскими почестями были захоронены в братской могиле в парке имени Комсомола, в центре города Краснодона. На похороны пришли сотни людей. Среди них были и выжившие Георгий Арутюнянц, Нина и Оля Иванцовы, Валерия Борц и Радий Юркин. На могиле героев был поставлен временный деревянный обелиск. 13 членов «Молодой гвардии» избежали расстрела, поскольку по ряду причин либо покинули Краснодон ещё до начала арестов, либо сумели выбраться оттуда уже после. Двое пропали без вести. Лишь десять членов подпольной организации пережили Великую Отечественную войну. Всего насчитывалось 87 членов подпольной организации.

Похороны погибших подпольщиков. 1 марта 1943 г.

Героизация молодогвардейцев

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 года молодогвардейцам Ульяне Громовой, Ивану Земнухову, Олегу Кошевому, Сергею Тюленину, Любови Шевцовой посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Впоследствии, 5 мая 1990 года, почётное звание Героя Советского Союза было присвоено также командиру подпольной организации Ивану Туркеничу (посмертно). 3 участника «Молодой гвардии» награждены орденом Красного Знамени, 35 — орденом Отечественной войны I степени, 6 — орденом Красной Звезды, 66 — медалью «Партизану Отечественной войны» I степени. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1960 года молодогвардеец Виктор Третьякевич посмертно награждён орденом Отечественной войны I степени, а Указом Президента РФ от 22 сентября 2022 года ему посмертно присвоено звание Героя России.

О «Молодой гвардии» было написано 42 книги, в том числе биографическая книга «Повесть о сыне» об Олеге Кошевом и молодогвардейцах была написана матерью Олега — Еленой Николаевной Кошевой.

Фильм Герасимова в 1964 году был подвергнут повторной редакции и переозвучен. В России в 2006 году по роману А. А. Фадеева «Молодая гвардия» был снят многосерийный художественный фильм «Последняя исповедь». В 2008 году по заказу Первого канала России был снят документальный фильм «Молодая гвардия. По следу предателя…». В 2015 году на российском Первом канале состоялась премьера 12-серийного телевизионного художественного фильма «Молодая гвардия». Спектакли о молодогвардейцах с 1947 по 2019 год были поставлены в 13 театрах. Даже была написана опера «Молодая гвардия».

Именами молодогвардейцев были названы теплоходы, улицы, сотни учебных заведений и пионерских отрядов, установлено тысячи памятников и создано неисчислимое количество монументальных полотен. По всему бывшему Союзу, и даже за его пределами, было создано 144 музея «Молодой гвардии», а Краснодонский музей, самый большой в Украине, посетили около 11 миллионов человек.

Памятник «Клятва» в Краснодоне.

П. Соколов-Скаля. «Краснодонцы». 1948 г.

Реальная версия

В феврале-июне 1942 года 4 управление НКВД УССР в Ворошиловграде готовило диверсантов-разведчиков, организаторов подполья и партизанского движения из местного населения, в основном из молодежи. В числе курсантов были и жители Краснодона и его окрестностей: сестры Нина и Ольга Иванцовы, братья Василий и Сергей Левашовы, Любовь Шевцова, Виктор Третьякевич, Дмитрий Огурцов, Иван Земнухов и Владимир Загоруйко. После оккупации Краснодона все они остались на легальном положении в городе и его пригородах.

Подпольную организацию «Молот» организовал Третьякевич, он же и стал ее комиссаром. Командования получил Иван Туркенич, как офицер, побывавший в боях и сбежавший с плена. В состав подпольной организации вошли и все разведчики НКВД, поскольку молодежная организация служила хорошим прикрытием их профессиональной деятельности. Задачами разведчиков были диверсии и сбор разведдданых. Для связи им была оставлена явочная квартира в Ворошиловграде и резидент Кузьмин с радиостанцией. Связь с резидентом должна была поддерживать Любовь Шевцова, которая была прописана на явочной квартире, как племянница владельца. Резидент провалил явку, но сумел скрыться и замести следы. Явочная квартира была под контролем Абвер. Шевцова (псевдо Григорьева) пытаясь выйти на связь с резидентом, неоднократно посещала квартиру и, в конце концов, совершила фатальную ошибку разведчика, оставив записку резиденту со своим краснодонским адресом. Кроме того, Шевцову опознал один из ее сокурсников по школе НКВД – Михаил Павлик, который работал на немцев. С этого момента она попала под «колпак» Абвер и соответственно все ее контакты отслеживались. Таким образом, фадеевская легенда о стихийном образовании подпольной организации, не более чем вымысел.

Поскольку организацией руководил опытный Туркенич, а она разрасталась, Абвер для контроля над подпольщиками подвел к молодому, но амбициозному Олегу Кошевому своего агента, который представился командиром каменского партизанского отряда под псевдо «Данило» — то ли полковник, то ли генерал. Он внушил молодому пареньку, что теперь подпольщики будут работать под руководством «центра», который он и представляем. «Данило» больше ни с кем связь не поддерживал, но начал активно через Кошевого вмешиваться в деятельность подпольщиков. На их шалости, типа расклеенных листовок или вывешенных красных флагов, ни Абвер, ни местные полицаи внимания не обращали. В тоже время, «Данило» приказал передать все собранное оружие в «партизанский отряд», силовые акции запретил, К примеру, планируемый подрыв немецкого офицерского клуба во время празднования Нового года. О наличии у Кошевого связи с «Данилом» знали подпольщики, и подтверждала в своей книге и его мать. После войны, в процессе расследования дела о гибели подпольной организации, и следователи, и партийцы, утверждали, что никакого каменского партизанского отряда, а тем более его командира «Данилы» никогда не существовало. Таким образом, и сеть НКВД и подпольная организация были под контролем Абвер.

Далее «Данило» подготовил приказ о преобразовании подпольной группы в партизанский отряд, назначил Кошевого его комиссаром и приказал подполью перебазироваться в район Камянска, где по принятой практике в Абвер, должны были их уничтожить. Третьякевич приказ отменил, но «Данило» сообщил, что он, скорее всего предатель и его стали опасаться члены организации. Отсюда и начала ложиться «тень» на комиссара, но карты спутала несанкционированная выходка молодежи – воровство с немецкого автомобиля новогодних подарков для немцев. Не посвященная в дела Абвер местная полиция начала террор против подростков, были проведены массовые аресты. Арестовали и Шевцову, однако, Абвер сразу «выдернул» ее из рук полицаев, пытался завербовать…

Следует отметить, что в Краснодоне не было немецкой администрации, а соответственно не было ни гестапо, ни СД. Поэтому подпольщиками занималась местная полиция, точнее полицаи, набранные из местного населения. Именно они истязали и мучили арестованных. Поскольку полицаи сорвали операцию Абвер по селекции патриотов и их ликвидации, точнее выполнили работу за спецслужбу, отчитываться Абвер было не о чем. Как не бились абверовцы, никого перевербовать из подпольщиков так и не удалось. Именно поэтому, вторую группу расстреляли позже основной массы и совершенно в другом месте.

Часть подпольщиков спаслась по воле случая. Показательна судьба Сергея Тюленина. Он перешел линию фронта и добился направления группы армейских разведчиков в тыл в район города Камянска для связи с «партизанами». Там группа попала в засаду, вероятно к коллегам «Данила», и вся сгинула.

Таким образом, Абвер переиграл разведчиков НКВД, которые прикрываясь патриотически-настроенной молодежью, по неопытности погубили не только себя, но все и подполье. Хотя в любом случае, подпольщикам грозило уничтожение, то ли после провала на рынке, то ли по доносу предателя, то ли расстрел у «партизан Данила».

Заключение

Безусловно, краснодонское молодежное подполье и его члены заслуживают почитания и доброй памяти. В тоже время следует признать, что заслуги их великими назвать нельзя. На том же Донбассе действовали меньшие группы, со значительными результатами и оставшиеся неизвестными для общественности, без наград и почета. История с молодыми подпольщиками в Краснодоне оказалась типовой для советской пропаганды военного периода, когда из незначительных действий раздувалась всесоюзная героика. В этом ряду «подвиги» Зои Космодемьянской, Александра Матросова, летчика Гастелло, 28 панфиловцев… Однако, превращение молодых людей в литературных героев сыграло не лучшую роль в их посмертной судьбе, их родственников и близких, некоторых членов организации и совсем сторонних людей. Десятки лет страна чествовала и поклонялась художественным образам, вымышленным подвигам, псевдоиконам. Проводя неоднократные изучения и расследования обстоятельств гибели подпольщиков, партийные и правоохранительные органы не только врали, то и скрупулезно фальсифицировали историю, подгоняя ее под героическую пропаганду романа и кино. Врали не только сами, но и заставляли врать родственников погибших подпольщиков и даже выживших членов организации. А «раскопав» всю правду уже боялись показать себя не только беспомощными, но еще и циничными врунами. Такова прискорбная правда, которая пробилась к нам через 70 лет.

По материалам сайтов: https://uk.wikipedia.org; https://ru.wikipedia.org; https://www.radiosvoboda.org; https://hromadske.radio; https://dzen.ru; https://day.kyiv.ua; https://www.molodguard.ru.

Литература: В.Г. Боборыкин. Об истории создания романа А.А. Фадеева «Молодая Гвардия». Кн. для учащихся ст. классов. — М.: Просвещение. 1988; Романенко Д. «Александр Фадеев. Критико-биографический очерк». — М., 1956; Расследование обстоятельств гибели «Молодой Гвардии». – TeleconStudio, 2 серии, 2015.