Репатриация — возвращение на родину, организованное государственной властью. Казалось бы репатриированные должны были плакать от счастья… Но это не касалось страны Советов, которая для многих оказалась даже не мачехой, не обретением свободы, а глумлением и тюрьмой. О том, как возвращали граждан в СССР, и как сложилась их судьба и будет наш рассказ.

После войн обычным условием мирных договоров между государствами является реэвакуация пленных, так называемая репатриация. Иногда это касалось и имущества. Обычно этот термин употребляется и в отношении перемещённых лиц, беженцев и эмигрантов. Отметим, что возвращение на родину военнопленных и гражданского населения, оказавшегося за пределами своей страны в результате военных действий, предусмотрено статьёй 109 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, в соответствии с которой воюющие государства в период военных действий обязаны «отправлять на родину тяжёлобольных и тяжёлораненых военнопленных, вне зависимости от их звания и количества, после того как они будут приведены в состояние, допускающее их перевозку». После прекращения военных действий, воюющие государства обязаны провести безусловную репатриацию военнопленных, за исключением тех из них, которые не подлежат репатриации (например, вследствие тяжёлой болезни, совершенного ими уголовного преступления или отбывания наказания по уже состоявшемуся судебному приговору). Такова природа этого понятия в мире. Как же она происходила в Советском Союзе?

Как ни странно, но до конца 1980-х годов вопросы репатриация в СССР были засекречены. И лишь с распадом СССР исследователи получили доступ к ранее закрытым источникам, среди которых особое место занимает документация образованного в октябре 1944 года Управления уполномоченного Совета Народных Комиссаров (Совета Министров) СССР по делам репатриации (начальник генерал-полковник Ф.И. Голиков, бывший руководитель военной разведки) и Отдела проверочно-фильтрационных лагерей НКВД. Закрытость темы была обусловлена тем, что многие граждане были репатриированы насильно, а еще больше отказались возвращаться в «тюрьму народов». Оказалось, что в плену и в рабстве на чужбине многим людям жилось комфортнее, чем на свободе при Советах. Естественно большевистские пропагандисты не могли такую «компру» обнародовать.

Договоренность об обязательной репатриации была достигнута между Союзниками на Ялтинской конференции в феврале 1945 года. Во время работы конференции были заключены двухсторонние советско-американское и советско-английское соглашения о взаимной репатриации советских, американских и английских граждан. Аналогичное соглашение с Францией было заключено 26 июня 1945 года. Возвращение касалось перемещенных советских граждан и военнопленных, проживавших в СССР в границах до 17 сентября 1939 года. Позже эту категорию назовут «восточниками». Что касается «западников», т.е. жителей Прибалтики, Западной Украины, Западной Белоруссии, Правобережной Молдавии и Северной Буковины, вошедших в СССР после указанной даты, их возвращение предусматривалось на добровольной основе.

Ведомство, возглавляемое Ф.И. Голиковым, установило, что к концу войны осталось в живых около 5 млн. советских граждан, оказавшихся за пределами Родины, из них свыше 3 млн. находились в зоне действия союзников (Западная Германия, Франция, Италия и др.) и менее 2 млн. — в зоне действия Красной Армии за границей (Восточная Германия, Польша, Чехословакия и другие страны). Часть из них составляли «остарбайтеры», т.е. советское гражданское население, угнанное на принудительные работы в Германию и другие страны. Уцелело также примерно 1,7 млн. военнопленных, а также поступивших на военную или полицейскую службу к противнику. Сюда же входили сотни тысяч отступивших с немцами из СССР их пособников и всякого рода беженцев (часто с семьями).

Еще в августе 1944 года было принято первое постановление ГКО по вопросу организации приема возвращающихся на родину советских граждан, насильно увезенных немцами. Создавались контрольно-проверочные пункты на пограничной линии, и проверочно-фильтрационные пункты в ближайшем тылу. В последние месяцы 1944 года и в 1945 году ГКО принял еще ряд постановлений, касавшихся репатриации советских граждан.

Отправка эшелона с бывшими военнопленными и остарбайтерами из транзитного лагеря под Гамбургом. 31 мая 1945.

Основная масса репатриантов проходила проверку и фильтрацию во фронтовых и армейских лагерях и сборно-пересыльных пунктах (СПП) Наркомата обороны и проверочно-фильтрационных пунктах (ПФП) НКВД, часть военнопленных — в запасных воинских частях. Выявленные преступные элементы и «внушавшие подозрение» обычно направлялись для более тщательной проверки в спецлагеря НКВД, переименованные в феврале 1945 года в проверочно-фильтрационные лагеря (ПФЛ) НКВД, а также в исправительно-трудовые лагеря (ИТЛ) ГУЛАГа. Большинство репатриантов, переданных в распоряжение НКВД (спецконтингент), составляли лица, запятнавшие себя прямым сотрудничеством с чужеземными завоевателями и подлежавшие по закону за переход на сторону противника в военное время самому суровому наказанию, вплоть до смертной казни. Однако на практике они отделывались чаще всего 6-летним спецпоселением и не привлекались к уголовной ответственности.

Согласно инструкциям, имевшимся у начальников ПФЛ и других проверочных органов, из числа репатриантов подлежали аресту и суду следующие лица: руководящий и командный состав органов полиции, «народной стражи», «народной милиции», «русской освободительной армии», национальных легионов и других подобных организаций; рядовые полицейские и рядовые участники перечисленных организаций, принимавшие участие в карательных экспедициях или проявлявшие активность при исполнении обязанностей; бывшие военнослужащие Красной Армии, добровольно перешедшие на сторону противника; бургомистры, крупные фашистские чиновники, сотрудники гестапо и других немецких карательных и разведывательных органов; сельские старосты, являвшиеся активными пособниками оккупантов.

18 января 1945 года Военным Советам фронтов и военных округов была дана директива начальника тыла Красной Армии и Уполномоченного СНК СССР по делам репатриации, согласно которой военнопленные и гражданские лица, освобожденные Красной Армией, подлежали направлению:

— военнослужащие Красной Армии (рядовой и сержантский состав), находившиеся в плену, в армейские СПП, после проверки в них установленным порядком — в армейские и фронтовые запасные части;

— офицерский состав, находившийся в плену, — в спецлагеря НКВД;

— служившие в немецкой армии и специальных строевых немецких формированиях, власовцы, полицейские и другие лица, вызывающие подозрение, — в спецлагеря НКВД;

— гражданское население — во фронтовые СПП и пограничные ПФП НКВД; из них, после проверки, мужчины призывного возраста — в запасные части фронтов или военных округов, остальные — к месту постоянного жительства (с запретом направления в Москву, Ленинград и Киев);

— жители приграничных областей — в ПФП НКВД;

— дети-сироты — в детские учреждения Наркомпросов и Наркомздравов союзных республик.

Растущий поток репатриантов требовал ускорять их проверку, хотя бы в отношении «не вызывающих подозрений». В директиве НКВД—НКГБ СССР, адресованной в феврале 1945 года НКВД и НКГБ Украины, Белоруссии, Литвы и Молдавии, Главному управлению погранвойск НКВД СССР и Главному управлению НКВД СССР по охране тыла действующей Красной Армии, в частности, указывалось: «Разрешаем производить упрощенную проверку в 5-тидневный срок в отношении стариков, старух и женщин с детьми, с немедленным направлением их к постоянному месту жительства. Мужчин, вызывающих подозрение и требующих более длительной проверки, — немедленно направлять в спецлагеря НКВД».

До мая 1945 года союзники передавали Советскому Союзу перемещенных лиц, как правило, привозя их на кораблях в советские морские порты (Мурманск, Одесса и др.). После капитуляции Германии встал вопрос о передаче репатриантов через линию соприкосновения советских и союзных войск в Германии и Австрии. Переговоры об этом велись 16—22 мая 1945 года в г. Галле (Германия). 22 мая был подписан «План передачи через линию войск бывших военнопленных и гражданских лиц, освобожденных Красной Армией и войсками союзников.

Для массового приема возвращающихся граждан по директиве Ставки (№ 11086 от 11 мая 1945 г.) было организовано 100 лагерей на 10 тысяч каждый в 2-х Белорусских и 4-х Украинских фронтах. Проверка Ставкой была возложена на органы СМЕРШ — бывших военнослужащих Красной Армии, на проверочные комиссии представителями НКВД, НКГБ и «СМЕРШ» под председательством представителя НКВД — гражданских лиц. Из созданных лагерей, 30 предназначались для приема и проверки гражданских лиц. На этих же фронтах имелось 46 сборных пунктов для приема советских граждан, по 3000—5000 на каждом пункте. Для пропуска репатриантов было установлено 9 пунктов, в т.ч.: Висмар, Кравлетц, Пархим, Магдебург, Дессау, Торгау и Риза. После регистрации в 10-тидневный срок, советские граждане подлежали направлению к месту постоянного жительства, где органы НКВД и НКГБ обязаны их в последующем проверить. Военные подлежали направлению в запасные части НКО.

Спальное помещение казармы транзитного лагеря в Берлине. 1945 г.

Практика показала, что этот срок оказался нереальным, и они находились в лагерях и СПП, как правило, 1—2 месяца и даже дольше. К 30 мая 1945 года общая емкость лагерей и СПП была доведена до 1,3 млн. человек. Никакой разницы между лагерями и СПП не было. В данном случае термин «лагерь» означал не место заключения, а сборный пункт, равно как и СПП. Большинство этих сборных пунктов находились за границей (в Германии, Австрии, Польше, Румынии и др.).

Создание сети лагерей и СПП диктовалось не только необходимостью тщательной проверки перемещенных лиц и выявлением в их среде преступных элементов, но и рядом другим причин. Концентрацией в сборных пунктах распыленных чуть ли не по всей Европе масс перемещенных лиц значительно облегчалась задача поставки их на централизованное продовольственное снабжение (репатрианты от момента поступления в лагеря и СПП до прибытия на место жительства получали паек, соответствующий нормам питания личного состава тыловых частей Красной Армии). До августа 1945 года часть репатриантов проживала на частных квартирах вблизи СПП и лагерей, но характер их взаимоотношений с местными жителями заставил переместить их в лагеря и СПП, дабы уберечь от соблазна устраивать самосуды над местным немецким, австрийским и другим населением. Была и проблема массового изнасилования соотечественниц-остарбайтеров бойцами Красной Армии. Как высказалась одна из невольниц: «Для немцев я была русской свиньей, а для своих – немецкой подстилкой». С медицинской точки зрения предварительная изоляция репатриантов перед отправкой в СССР была совершенно необходима, так как в их среде были распространены различные инфекционные заболевания, в основном венерические. Укомплектованность лагерей и СПП медицинскими работниками считалась достаточной. Судя по их отчетам, им удалось значительно снизить уровень заболеваемости у репатриантов за время их нахождения в лагерях и СПП; в частности, по сыпному тифу — в 3 раза, по брюшному тифу и дизентерии — в 10 раз, а по венерическим болезням — в 16 раз.

Что касается побегов из лагерей и СПП, то таковые имели место, но не носили массового характера. Бежали в основном те, кто подлежал отправке в ПФЛ или преданию суду. Часть беглых репатриантов летом и в начале осени 1945 года объединилась в довольно опасные бандгруппы, терроризировавшие местное (немецкое, австрийское, польское, румынское) население. К октябрю 1945 года все эти бандгруппы были ликвидированы охранными войсками НКВД.

Советские женщины на пункте сбора перемещённых лиц в Гамбурге. 1945 г.

Передача союзниками советских граждан отнюдь не означала, что они никого из них не оставляли у себя. Уже в августе 1945 года Управление Уполномоченного СНК СССР по делам репатриации располагало сведениями, что в лагерях перемещенных лиц американские и английские службы развернули настоящую «охоту за умами». Из числа «восточников» вычленялись профессора, доценты, доктора и кандидаты наук, конструкторы, технологи и другие специалисты, с которыми велась активная агитационная работа с целью склонить их к отказу от возвращения в СССР. Это происходило одновременно с насильственной передачей англо-американцами в руки НКВД власовцев, национальных легионеров и др., которые в массе своей имели начальное или неполное среднее школьное образование и, следовательно, были неспособны усилить интеллектуальный потенциал западного мира.

Массовая репатриация завершилась ко второй половине 1946 года и дальше шла на спад. По статистике ведомства Ф.И. Голикова, к 1 января 1952 года было репатриировано 5 457 856 человек, в т.ч. 4 304 381 репатриантов и 1 153 475 внутренне перемещенных лиц. К внутренне перемещенным лицам относились «восточники», которых во время войны по разным причинам судьба забросила в Прибалтику, Западную Украину, Западную Белоруссию и другие западные районы СССР. Отметим, что 32 381 человек умер во время прохождения проверки и фильтрации в лагерях, СПП, ПФП и других сборных и проверочных пунктах. Репатриация продолжалась и после 1952 года, в результате чего общая численность репатриантов достигла приблизительно 4,5 млн. человек.

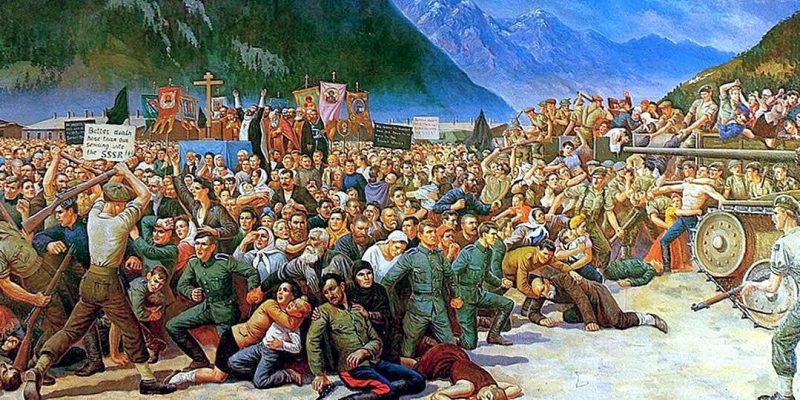

Картина С. Г. Королькова «Выдача казаков в Лиенце». Музей Кубанского Казачьего войска, штат Нью-Джерси, США.

Репатриация была обязательной только для советских граждан. Все прочие лица (белогвардейцы и др.) обязательной репатриации не подлежали. Но имели место исключения из этого правила. Например, самой массовой принудительной репатриацией была выдача англичанами Советскому Союзу казачьей армии атамана Краснова, состоявшей преимущественно из 46 тысяч белогвардейцев и их семей. По прибытию в СССР в Прокопьевский лагерь № 525 ГУПВИ было направлено около 5,5 тыс. человек, а в лагеря ОПФЛ — 40,5 тыс., из них в ПФЛ № 0302 — 14 тыс., ПФЛ № 0314 — 9,5 тыс. и ПФЛ № 0315 — 17 тыс. Сам атаман Краснов и его ближайшее окружение впоследствии были приговорены к смертной казни. Во время принудительной репатриация казачьего лагеря в Лиенце, англичанами было убито около 1300 человек.

Перемещённых лиц в Гамбурге британские военные размещают по грузовикам. 18 мая 1945 г.

В тоже время, англо-американцы в 1947 году прекратили выдачу СССР «западников», хотя передали советским властям ряд старых эмигрантов, прежде всего казаков-белогвардейцев, которых в соответствии с Ялтинскими соглашениями совсем не обязательно было выдавать.

Считается, что около 700 тысяч советских граждан, в основном «западников» не возвратились на родину.

Полной статистики о судьбах репатриантов в Союзе, к сожалению, нет. Так, на 1 марта 1946 года из 4 199 488 человек (2 660 013 гражданских и 1 539 475 военнопленных) было направлено по месту жительства 2 427 906 человек или 57,5 %, 801 152 или 19 % – призвано в армию, 608 095 или 14,5% — зачислено в рабочие батальоны НКО, 272 867 или 6,5% — передано в распоряжение НКВД.

Прибывших к месту жительства репатриантов местные органы внутренних дел и госбезопасности обязаны были проверить. Из подлежащих проверке 2 038 172 человек по состоянию на 1 сентября 1947 года, проверка считалась завершенной в отношении 1 981 411 человек. На 1 627 590 человек из числа проверенных не было выявлено никаких компрометирующих материалов (82,1%), 21 617 арестовано (1,1%), 202 805 взято в агентурную разработку (10,2%) и еще 129 399 человек (6,6%) значились как «выбывшие по другим причинам». Такое количество проверенных было ниже общего числа репатриантов, направленных к месту жительства. Это объяснялось главным образом тем, что, во-первых, проверялись в основном только взрослые и, во-вторых, местные органы МВД—МГБ не считали репатриантами граждан внутренне перемещенных и не вносили их в списки на проверку.

Также отметим, что репатриантов, призванных в армию, не отмечали в каких либо компрометирующих документах и выжившие были демобилизованы наравне с прочими военнослужащими, со всеми положенными правами и льготами.

Репатриантам было объявлено, что они сохраняют все права граждан СССР, включая избирательное право, трудовое законодательство, социальное страхование. Однако по возвращении домой репатрианты часто сталкивались с ущемлением своих прав. Причем местные органы власти нередко действовали вопреки указаниям из Москвы. Например, в Москве выезд по повестке биржи труда на работу в Германию в качестве «восточного рабочего» склонны были интерпретировать как насильственный угон, а местные власти часто трактовали это как граничащий с предательством добровольный выезд во вражескую страну и не стеснялись демонстрировать перед репатриантами свое подозрительное, презрительное и враждебное к ним отношение. В повседневной жизни они продолжали подвергаться явной или завуалированной дискриминации, в частности при выдвижении на руководящие должности, при приеме в партию и комсомол, при поступлении в высшие учебные заведения. Военнопленные не считались участниками войны, за исключением тех, кто после освобождения из плена, будучи мобилизованным в Красную Армию, на заключительном этапе войны участвовал в боевых действиях на фронте. Недоверчивое отношение к репатриантам проистекало из факта их бесконтрольного пребывания в «иностранщине». Миллионы советских военнослужащих — участников похода 1944—1945 гг. в Европу тоже побывали в «иностранщине», но к ним отношение было принципиально иное по причине того, что они воевали за пределами СССР под постоянным и бдительным контролем существовавших при войсках политических и контрразведывательных органов.

Особое недоверие вызывали репатрианты, поступившие из зон действия англо-американских войск. В ГУЛАГе появилась новая прослойка политических заключенных под названием «падовцы» (производное от ПАД — пропаганда американской демократии). Кроме того, часть репатриантов была обвинена в шпионаже. Органы МГБ и военной контрразведки выявляли среди них лиц, действительно завербованных американскими и английскими спецслужбами, однако имели место и огульные обвинения подобного рода.

Отдельные группы репатриантов, к которым руководство СССР испытывало особо сильное недоверие, были репрессированы, чаще всего в форме выселения с отправкой на спецпоселение. Так, в 1951 г. из Западной Украины, Западной Белоруссии и Литвы были выселены вместе с семьями репатрианты — бывшие военнослужащие польской армии Андерса, прибывшие в СССР в 1946—1949 гг. в основном из Англии. Поляков среди репатриантов-«андерсовцев» было сравнительно немного, и подавляющее их большинство составляли украинцы и белорусы. На спецпоселение в Иркутскую область в 1951 году поступило более 4,5 тыс. «андерсовцев» (включая членов их семей).

Также отметим, что в личных делах репатриантов стояла «позорная» отметка об «угоне на работу в Германию», также как и у тех, кто находился на оккупированной территории или был в плену. И естественно эти категории находились на учете в НКВД-КГБ. Этот позор был упразднен лишь с распадом пролетарского государства.

Советские граждане, не вернувшиеся на родину, тоже до распада СССР считались предателями. В СССР и на Западе были противоположные представления о праве человека на свободу выбора подданства. Если, к примеру, в США и Великобритании это право, безусловно, признавалось и было зафиксировано в законодательстве, то по законам СССР стремление сменить подданство или выражение эмигрантских настроений входили в перечень политических преступлений (ст. 58 тогдашнего Уголовного кодекса РСФСР) вкупе со шпионажем, антисоветскими заговорами, вредительством, контрреволюционной агитацией и т.д.

По материалам сайтов: https://scepsis.net; https://evrejskaja-panorama.de; https://ru.wikipedia.org; https://statearchive.ru; https://docs.historyrussia.org; https://news.rambler.ua.

Литература: Земсков В. H. Возвращение советских перемещенных лиц в СССР. — М.: Институт российской истории РАН, 2016. — 424 с.